|

わたしの寄席: 令和元年5月中席国立演芸場

毎年この時期に行っている古い仲間との寄席見物に去年に続けて今年も国立演芸場を選びました。 毎年この時期に行っている古い仲間との寄席見物に去年に続けて今年も国立演芸場を選びました。国立劇場の大劇場で行われた踊りの会に出かけたのが4月21日。帰りに地下鉄の駅に向かって演芸場の脇(左の写真)をすり抜けながら掲示板を見ると五月中席は「三遊亭圓歌襲名公演」というポスターがありました。 仲間に知らせて、翌日電話で予約を申し込むと希望の日の残り席を辛うじて確保出来ました。 圓歌の名跡は私にとって三人目になります。二代目圓歌は兄弟子の三代目金馬とともに寄席で活躍しました。三代目はご存知の「歌奴の圓歌」で、落語協会会長を務めました。今回の四代目圓歌襲名披露興行は三月から始まり、国立演芸場が都内の寄席では最後ということで、前景気は上々のようです。 データ: 平成30年5月16日 国立演芸場

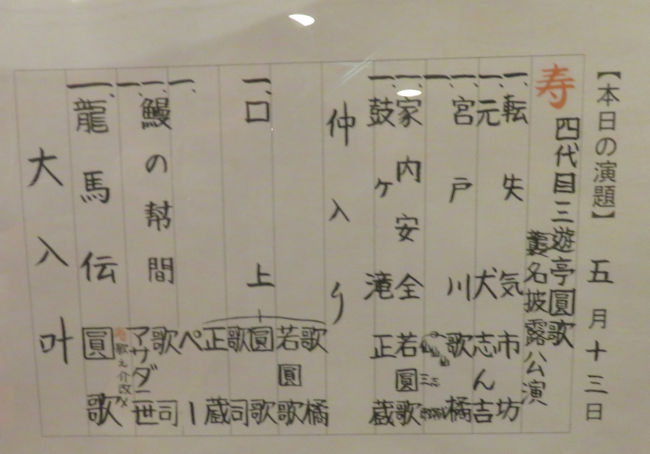

入り 開演時 ほぼ満席 中入 満席 終演時 満席 終演 16:20 コメント: 国立演芸場は全席売り切れの盛況ということです。私たちの仲間のお目当ては主任の前の膝替りに出演を予定されていた立花家橘之助だったのですが、入場したロビーには休演につき代演の表示があり、まずはがっかり。前座の「てんしき」から落語が三席続いたところで、鏡味仙三郎の社中三人が動きのある曲芸を見せて、寄席の雰囲気を高めてくれました。若圓歌の漫談には、終演後に張り出されたネタ帳で「家内安全」と書かれていました。いまや落語協会副会長の林家正蔵にはよいオーラが出てきたようです。この日のネタは講釈ダネの「鼓が滝」でした。 中入りをはさんで四代目圓歌襲名披露口上がありました。左端、司会役の歌橘から順に若圓歌、圓歌、歌司、正蔵の五人が並んで口上を述べ、正蔵の発声で手を締めました。この間、当然のことながら、新・圓歌は無言です。 林家ぺーは胸に大きく「余談」と書いた赤いジャージーを着てます。最後にひと節ユーミンを唄いました。口上に並んでいたベテランの歌司は「鰻の幇間」。そろそろそんな季節になってきました。休演の橘之助に代わって登場した超ベテランの手品師、アサダ二世は客席との軽妙なやり取りで和ませてくれました。 主任の新・圓歌は得意ネタの「龍馬伝」で、やや脱線気味ながら、無事に打ち出しました。 あとがき:  冒頭に述べたように、私にとって三人目の圓歌が誕生しました。 冒頭に述べたように、私にとって三人目の圓歌が誕生しました。改めて懐かしく思い出すのは二代目三遊亭圓歌です。初めて聴いたのは日比谷の東宝名人会の席でした。色気のある愛想の良い高座姿で一席(「洒落小町」であったように思います)終わったあと、座布団をワキに下げて、踊ってみせました。後方の客席から「踊るよ、踊るよ」という期待の声が聞こえたのを覚えています。田中利助という本名もいつの間にか記憶しています。新潟市生れで、素人落語で活躍してから本職に転向したと聞いています。手元にCDが1枚(「竜宮」「應挙の幽霊」)残っています。 令和01年5月15日 稲林記

|