|

わたしの寄席: 平成27年三月晦日落語研究会

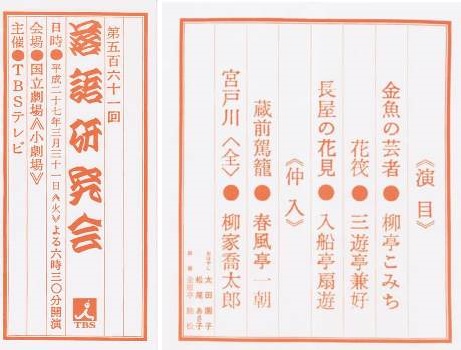

え〜、この前の3月6日に続いて、月末の31日(晦日)にもTBSの落語研究会がありました。  新年度から常連席を引継ぐことになった落語研究会の第一回は4月30日です。どうして3月に2回開催されたのかという事はカレンダーを見れば察しがつきます。 新年度から常連席を引継ぐことになった落語研究会の第一回は4月30日です。どうして3月に2回開催されたのかという事はカレンダーを見れば察しがつきます。毎月月末近くに開催している落語研究会は国立小劇場の公演スケジュールとの調整を強いられているようです。 俗に「2月は逃げる」と言われるくらい短いので、国立小劇場の文楽公演が3月初めまでに食い込んで行われていたのを承知しています。 前回3月6日は2月の会であったことを知りました。 (当日のプログラムから転載しました) 今回もプログラム(主催者作成)コピーのように出演者は五名です。それなりにゆったりとした時間割になっていることをロビーの掲示で眺めてから所定の席に着きました。 データ:、 平成276年3月6日 国立小劇場

入り 開演時 八分 中入 九割 終演時 同左 終演 21:25 コメント: 開口一番のこみち、一生懸命に高座を勤めています。新作ネタと思われる「金魚の芸者」はそれなりの工夫を感じました。続く兼好の「花筏」、この季節にふさわしい良い噺です。ただ、この年代の若手に共通する気負いが強く、お客を寛がせて楽しませる芸にはなっていないように感じました。今後の精進を期待します。 入船亭船遊は若い頃から聴いていて実力のあることは承知しています。この日、やたらに懐(ふところ)から手ぬぐいを出して顔を拭う仕草が目立ち、興がそがれました。もしかしたら花粉症であったのかもしれませんが、私は気になりました。そんなこともあって噺はまあまあというところです。 中入りを挟んで一朝の「蔵前駕籠」。この噺はなんといっても八代目正蔵(彦六)の口演が耳に焼き付いています。「女郎買いの決死隊だねぇ」というセリフや「近藤!ガンドウをこれへ!」という語呂に思わず頬が緩みます。一朝という師匠は柳朝のお弟子で、林家(八代目)の孫弟子ですが、八代目の味わいを感じさせてくれる貴重な噺家だと思っています。 主任(トリ)を取った喬太郎は二つ目の頃から寄席で聴いていました。当時は自分で工夫した新作ネタと古典のネタを交互に演じる達者な若手だと思っていました。久しぶりに聴いたこの日、髪の毛はすっかり白くなって年輪を感じる風貌で、「宮戸川」を上下50分近い時間をかけて演じました。通常、上のお花と半七の馴れ初めを中心に演じられるのですが、下の人情噺風の修羅場を手際よく見せた手腕は並大抵のものでないことを感じました。芝居がかりになるセリフの切れもあったように思って、熱演を素のままに味わうことが出来ました。 あとがき: このところ、歳のせいもあって遅い時間の演芸や公演を敬遠しています。夜の8時半には帰りたいところですが、国立の落語研究会は9時過ぎまでかかるのです。この日、終演は午後9時半近くなりました。ただし、開演の6時半に間に合わず、一席終わった後、二人目の前に入場するお客さんが大勢います。お勤めの人が間に合う開演時刻の限度が6時半なのでしょう。こちらは退職後の身の上なので、若い人にお付き合いすることもやむを得ないことかなと思っています。 平成27年4月4日 稲林記

|