|

わたしの寄席: 平成27年三月落語研究会

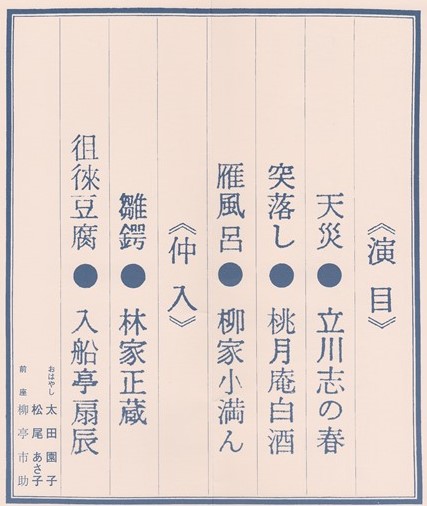

え〜、このところなかなか寄席に行けないでおりました。言い訳はしないことにしましょう  歌舞伎や文楽の公演、踊りや邦楽の会とそれこそ最近はほぼ毎月と言っていいくらいに通っているのが大小の国立劇場です。そこでTBS主催の「落語研究会」が行われていることはよく知っていました。昔、何度か覗いた覚えがあります。 歌舞伎や文楽の公演、踊りや邦楽の会とそれこそ最近はほぼ毎月と言っていいくらいに通っているのが大小の国立劇場です。そこでTBS主催の「落語研究会」が行われていることはよく知っていました。昔、何度か覗いた覚えがあります。先日、知人からチケットが回ってきたのが、三月の「落語研究会」です。出演の顔ぶれを見ると、ここしばらくいわゆるホール落語会に行くことが無かった間に随分変わっていることに気がつきました。若いときは一生懸命に?落語を聴いていたので寄席よりも三越落語会、精選落語会、東京落語会といったホール落語にお世話になっていたのですが、ここ20年ばかりは色物を含む寄席の芸と雰囲気を好ましく思うようになって、寄席でのんびりした時間を過ごすのが習慣になっていました。何事もご縁です。入場券をいただいたのが辻占かも知れないと、ぼんやりした期待を抱いて地下鉄の永田町から国立劇場への通い慣れた道を歩きました。 上に掲載したプログラム(主催者作成)コピーのように出演者は五名です。それなりにゆったりとした時間割になっていることをロビーの掲示で眺めてから所定の席に着きました。 データ:、 平成276年3月6日 国立小劇場

入り 開演時 八分 中入 九割 終演時 同左 終演 21:10 コメント: プログラムには前座の名前(柳亭市助)が記してあるのですが、これは文字通りの前座仕事でプログラムに書かれた出演者の前に出てきて「え〜、前座で一席申し上げます!」というのはありません。その代り、前座仕事はきっちりとやっていて、演者の変り目で遅れて入って来た人や席を外す人の動きか静まるのを待ってめくりを返して次の演者の出を知らせるという。実に感心な若者です。 一番手の志の春(はる)は名前からして立川一門のようです。「天災」をオーソドックスに演じて十分に場内を沸かせた技量は将来に期待を抱かせるものでした。 二人目の白酒は若手の真打で、何度か寄席で聴いたことがあります。「突落し」という噺は若い衆の遊びの話です。笑いを取ることはできますが、うまいこと言ってタダで遊ぶというところ、最後には付き馬になった女郎屋の若い衆をお歯黒どぶへ突き落して逃げて来るという噺で、学校ではあまり教えない詐術的な落ちがあるので、少し心配しながら聴いていましたが、最後のところを改作して別の笑いに持っていきました。やはり今の時代に演じるのは苦労があるように思いました。 中入り前の小満んはいまや古参に属する年配になりました。もともとは八代目桂文楽のお弟子(桂小勇)で、師匠の没後に小さん一門に入ったことを記憶しています。しっとりとした味わいのあるひとで、寄席でもこの師匠の噺を聴くのが好きです。「雁風呂(がんぶろ)」という噺は滅多に聴くことのできないもので、圓生全集に載っていたのをわずかに記憶している程度です。隠居した水戸光圀公が遠州で出会った町人主従。大坂で栄華を極め、そのために取り潰しに遭った豪商、淀屋辰五郎とその手代が茶店にさりげなく置いてある土佐将監の描いた「松に雁」の絵を愛でている。黄門さま主従がその絵の意味を聞いて名を尋ね、店の再興に力を貸すというお話です。全体に品の良い噺で、落ち着いた話芸の味わいがありました。冬になると雁がやってきます。渡りの途上、雁は口にくわえた木の枝を波の上に浮べてその上で羽を休めるという言い伝えがあります。北へ帰る時には自分の持ってきた枝をまた口にくわえて飛んでいくのですが、その間に命を落とした鳥達が残した木を集めて、浜辺の人が風呂を立てて雁を慰めるという情趣をもとにした風雅な噺です。 中入りを挟んで林家正蔵、「菖蒲浴衣」の出囃子は先代(八代目)正蔵(彦六)の用いていた耳に懐かしい曲です。「雛鍔(ひなつば)」といういかにも落語らしい芸の世界をやわらかく演じていて好感が持てました。亡くなった志ん朝で聴いているこの噺。志ん朝師が亡くなる前、当時こぶ平と名乗っていた現正蔵を指導したということを聞いています。 主任の船辰の「徂徠豆腐」は講釈ネタです。前半は貧乏学者の困窮ぶりが描かれ、江戸っ子の豆腐屋がそれを助けます。一転して火事で焼け出された豆腐屋夫婦に差しのべられたのは出世した儒学者の恩返しであったという人情の機微を無難に演じました。 あとがき: このところ、芝居や音曲、踊りばかりに足を運んでいて、寄席や落語会にほとんど行っていないのを少し後ろめたく感じていました。何故かというと、芝居も唄の踊りもすべて落語や寄席の世界をきっかけに通い始めて今の楽しみがあることを有難く思っているのです。しばらく疎遠になっていた落語をまた聴いてみようという気になったのは、嬉しいことです。 平成27年3月8日 稲林記

|