|

今月の寄席: 平成21年2月 新宿末広亭

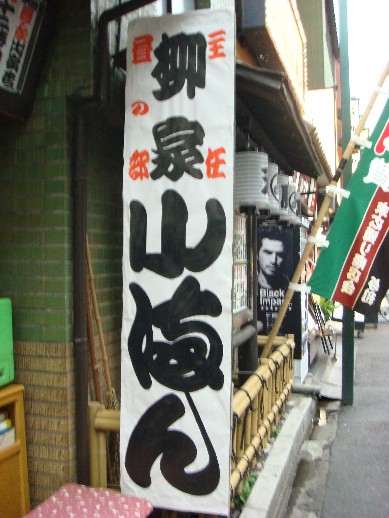

え〜、今年はお正月の初席、二の席ともに欠席、小さな会へ出かけただけでした。その代わりと言ってはなんですが、久しぶりに松の内に歌舞伎座の初芝居を見ることができました。毎度申し上げるのですが、歌舞伎に比べると寄席の入場料は本当に安いです。歌舞伎座の入場料1回分で寄席には5回行けるというのは実に有難いことだと思っています。 え〜、今年はお正月の初席、二の席ともに欠席、小さな会へ出かけただけでした。その代わりと言ってはなんですが、久しぶりに松の内に歌舞伎座の初芝居を見ることができました。毎度申し上げるのですが、歌舞伎に比べると寄席の入場料は本当に安いです。歌舞伎座の入場料1回分で寄席には5回行けるというのは実に有難いことだと思っています。年明けからなにかとあたふたしているうちに2月も押し詰まっていました。仕事にひと区切りの付いた週末、都内各席の番組を眺めていて目を引いたのが新宿末広亭2月下席の昼の部、主任柳家小満ん、トリ前の膝替りに柳家小菊の文字です。これだけで、新宿三丁目までの道を軽々と歩かせるには十分、開演時刻の12時に余裕を持って末広亭に到着すると、早くも30人近い人が切符売場に並んでいます。伊勢丹地下でお弁当選びに時間を掛けなくてよかったとしみじみ思いました。 データ: 平成21年2月28日 新宿末広亭 昼の部

開演時 八割 中入り 満員 終演 16:30 コメント:

前座の林家扇(せん)は林家木久扇の女弟子で、この後、昼席の座布団返しをひとりでやっていました。ロケット団の漫才はいつもながら軽快で良いテンポです。さん生の泥棒噺「出来心」は前半だけでしたが、何とも言えない味がありました。アサダ二世先生の奇術はとぼけた味わいで楽しませてくれます。その後の小燕枝のきっちりした「時そば」、最近この噺を寄席で聴く機会が増えたように思います。 紙切りの林家二楽は座持ちが上手く、この日客席から出された「皇室ご一家」という難題を頓知でかわしました。続く中盤の落語はさん喬の「替り目」と小金馬の「子ほめ」それぞれ、短い時間でまとめています。中入り後の燕路はこのところの注目株ですが、幇間噺の「たいこ腹」を達者に演じてくれました。鏡味仙三郎の社中には女性の弟子が加わって彩りよく、権太楼の「代書屋」はこのところ寄席での定番となっているようです。 お目当ての柳家小菊がこの日は「梅は咲いたか」二曲(梅は咲いたか〜、柳橋から〜)から始まって、お得意の「蛙ひょこひょこ」全三段(蛙、蛇、ナメクジ)、「ぎっちょんちょん」をはさんで都々逸二題の後、俗謡を二曲ほど唄って、最後は「きんらい節」で締めました。相変わらずのいい間の唄です。久しぶりにたっぷりと聴かせてもらった気がします。 主任の小満んが何を聴かせてくれるか楽しみでした。「明日から3月です。そろそろ暖かくなってまいります」といいながら「長屋の花見」に入って行きました。今年初めて聴く「長屋の花見」です。この師匠の噺は妙に奇をてらうところがなく、たんたんと会話をつなげていく、その中になんともいえないおかしみが出てくるという、柳家小さんの良いところを受け継いでいるように思えます。小満んは故桂文楽(八代目)のお弟子で小勇から師匠の没後、小さん門下になりました。著書に「わが師、桂文楽」があり、文筆家でもあります。落語の基本が「はなし」であることを気付かせてくれる、力のある芸人さんだと改めて思いました。 あとがき:  このところ世間では落語ブームとか言われています。昭和30年代後半以来、なんどか耳にした言葉ですが、私にはそれほど嬉しいものには思えません。ただし、どんなきっかけにせよ多くの人、特に若い人たちが日本の芸能に興味を持ってくれるのは歓迎です。最近の書店に氾濫しているハウツー物的な「落語入門」的な出版物に「落語ってなんだ?」というような異邦人の目を感じてしまうのはこちらが爺イになっているせいかもしれません。 このところ世間では落語ブームとか言われています。昭和30年代後半以来、なんどか耳にした言葉ですが、私にはそれほど嬉しいものには思えません。ただし、どんなきっかけにせよ多くの人、特に若い人たちが日本の芸能に興味を持ってくれるのは歓迎です。最近の書店に氾濫しているハウツー物的な「落語入門」的な出版物に「落語ってなんだ?」というような異邦人の目を感じてしまうのはこちらが爺イになっているせいかもしれません。寄席へ行く楽しみは落語を聴くだけでなく、漫才や奇術や太神楽の曲芸、音曲そして下座のお囃子などが絡み合ったものです。そのどれもが欠かすことのできない「寄席」という場を無条件で味わえるのは仕合せなことだと思います。 平成21年3月1日 稲林記

|