|

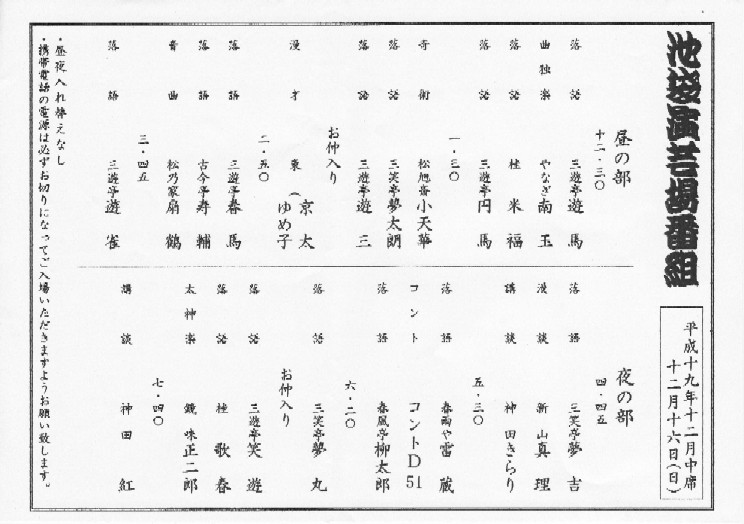

今月の寄席: 平成19年12月中席浅草演芸場

え〜、いろんな疑惑で揺れた今年、北海道のチョコレートも伊勢のあんころ餅も大阪の料亭も信じられなくなりました。もっとも大阪の料亭は普段あまり縁がないので「そんなものか」という程度終ってしまいました。情けないものですね。 え〜、いろんな疑惑で揺れた今年、北海道のチョコレートも伊勢のあんころ餅も大阪の料亭も信じられなくなりました。もっとも大阪の料亭は普段あまり縁がないので「そんなものか」という程度終ってしまいました。情けないものですね。やはりこうなってみると、信じられるのは演芸の世界です。高座に次々に現われる芸人さんたちはお客を裏切りません。商売の鏡のような人たちばかりです。 お客の方も別に何かを得ようと思って行くわけではないので、だまされる心配はまったくありません。「あは…」と笑えればそれだけで、十分に価値があります。師走の池袋中席、夜の部は例年恒例の女流講談席です。 データ: 平成19年12月16日 池袋演芸場 昼の部(途中から)

入り 入場時 満席 終演時 満席 終演 16:35 平成19年12月16日 池袋演芸場 夜の部

入り 開演時 八割 中入 満席 終演時 立見 終演 20:15 コメント: 池袋は昼夜の入れ替えがありませんので、日曜日の昼過ぎから出かけていきました。入ったときがちょうど昼の部の仲入り時。空いている席を探すと真ん中通路の補助椅子、先頭のひとつしか空いていません。お相撲の「砂かぶり」ならぬ「ツバかぶり」という席です。最初に聴いたのがなんと「相撲風景」では出来すぎです。 寿輔の「地獄八景」は思わぬ儲けもの。このところ寿輔は漫談だけでなく、“ネタ”をよく出しているようです。個性的な音曲の扇鶴はこれも楽しみ、「深川くずし」「都々逸」「ストトン節」「東雲節」「相撲甚句」「お伊勢参り(源氏店)」の六曲(よく覚えていた!)を十五分ほどでやってくれました。昼席の大入は遊雀の主任が理由のようです。権太楼の弟子から小遊三の弟子に移籍したのが昨年、名前も三太楼から遊雀に変って芸術協会の若手真打として活躍しています。この日の「井戸の茶碗」を聴いていると、元の師匠である権太楼を思わせる部分があるのもご愛敬でした。 わずか3分の入替え時間を挟んで夜の部の開演。前座の蘭は4年目とか、立前座の風格が出てきました。漫才コンビから一人立ちした新山真理は和服姿で座布団に座っての漫談で新機軸か。立ち上がって「奴さん」の踊りを見せてくれました。そのあと、例によってうつらうつら聴いていましたが、仲入り前の夢丸は「親子酒」を熱演。 仲入り後では、笑遊の雰囲気が相変わらず面白く、歌春はいつもよりさらっと「子ほめ」。太神楽を挟んで主任の紅が蘭、紅葉の弟子2名を呼び出して、師匠神田山陽(先代)直伝の立体講談で「南部坂雪の別れ」をきっちり演じて最後は踊り「せつほんかいな」で目出度く打ち出しました。 あとがき:  池袋の演芸場は駅西口を右方向に歩いてすぐ、写真の西一番外のアーチ下に看板が見えるので、初めての人でもすぐに場所が分かります。地下へ降りてゆく入口の手前に切符売り場があるのが他の寄席と違います。 池袋の演芸場は駅西口を右方向に歩いてすぐ、写真の西一番外のアーチ下に看板が見えるので、初めての人でもすぐに場所が分かります。地下へ降りてゆく入口の手前に切符売り場があるのが他の寄席と違います。都内の寄席の中で交通の便利さでは一番、駅から1分というと不動産屋の広告みたいですが、とにかく有難い近さです。 唯一の弱点は地下へ続く階段を下りてゆくというところでしょうか。初めての人が不安を感じるかも知れません。統計によると、喫茶店でも居酒屋さんでも、地下に入口のあるお店はいまひとつ流行らないそうです。しかし、いったん足を踏み入れれば隠れ家のような安らぎが感じられます。好きな芸人さんを間近に見られるという点でも是非おすすめしたい寄席です。 平成19年12月30日 稲林記

|