|

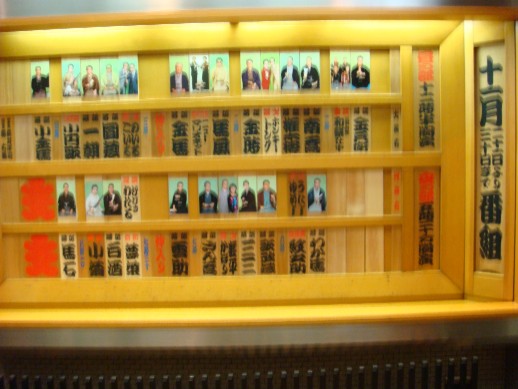

今月の寄席: 平成19年11月下席上野鈴本演芸場

え〜、なんとなく不穏な天気が続いた今年の秋もここへ来てようやくそれらしくなって来ました。のべつに天気の心配をしているのは妙につかれます。そこへやってきたのが格好の行楽日和というこの三連休です。 え〜、なんとなく不穏な天気が続いた今年の秋もここへ来てようやくそれらしくなって来ました。のべつに天気の心配をしているのは妙につかれます。そこへやってきたのが格好の行楽日和というこの三連休です。上野鈴本演芸場に行ってみようと思い立ち、朝早目に家を出ました。ところが、当然のこととは言いながら、開場前の演芸場の周囲は異様な雰囲気です。開場15分前というのにJTBの角まで列が伸びています。ここで慌ててはいけません。列の前後の人たちの不安をなだめて、「大丈夫です。入れます!」と寄席の整理係のようなことを言いながらも、もし入れなかったら責任をどうとるか?などと内心気になりましたが、無事に入場できました。 データ: 平成19年11月24日 上野鈴本演芸場 昼の部

入り 開演時 満員 中入り時 立見 終演時 立見 終演 16:30 コメント: 前座は「ろっくん」という名前で亭号が柳家ですから、花緑の弟子とわかります。大相撲だけでなく、寄席のほうも変った名前が増えてきました。和楽社中の太神楽はこのところ若い和助の活躍が目立ちます。いまいちばん伸び盛りというイキの良い曲芸を見せてくれます。マリのときは「道成寺」の鞠唄、ナイフ投げでは「野崎村」の道行と…、曲芸は下座音楽も楽しめます。浅いところで上がった権太楼が得意の「代書屋」。いつも同じくすぐりで笑ってしまいます。 漫才を挟んで金馬師の息子、金時が良い雰囲気の「紙入れ」を聴かしてくれました。間男噺ですが、さらりと良い口調で演じています。これから注目したい若手になりそうです。その親父さんの金馬は膝が痛いとのことで釈台を前にして、「親子酒」で手堅く中入前を締めました。 中入後の漫才、のいる・こいるは満員のお客さんから好意的な反応を得て、いつも以上に爆笑を誘っています。大入の席は普段とはひと味違った芸を見ることが出来ます。このところ、元気な小円歌は「秋はうれしや…」から始まる端唄のメドレーから、二上り都々逸と派手な「見世物小屋」で唄い終わって立ち上がり、サービスに「奴さん」を踊って花を添えてくれました。 主任の小金馬はもちろん金馬師の弟子です。しばらく聴いていなかったので、この日の楽しみでしたが、期待を裏切らずに良い「天狗裁き」を聴かせてもらいました。落語を聴いていて心持の良い芸というのはやはり演者の人柄があるのでしょうか。そんなことをふと思いながら、つるべ落としの秋の夕日の中を上野駅に向いました。 あとがき:  この秋の上野の森、国立博物館では「大徳川展」という文字通りの大展示が行われていました。朝一番に上野公園へ出かけて、東照大権現家康公始め歴代の遺品、宝物を大勢の人に揉まれながら拝観して、それから鈴本演芸場に向かいました。 この秋の上野の森、国立博物館では「大徳川展」という文字通りの大展示が行われていました。朝一番に上野公園へ出かけて、東照大権現家康公始め歴代の遺品、宝物を大勢の人に揉まれながら拝観して、それから鈴本演芸場に向かいました。展示会というのは寄席と違って疲れが足に来ます。上野の山から広小路はほんの目と鼻の先ですが、さすがにすぐには行けません。博物館を出ると駅前の東京文化会館のレストランで珈琲を飲んでひと休み。ここで、気持を博物館モードから寄席見物モードに切換えることができました。ほんの15分ほど休んだだけなのに、鈴本演芸場の前の長い行列をみて、一瞬ひるむところはまだまだ修業が足りません。博物館から寄席へというのは上野ならではのことです。 平成19年11月25日 稲林記

|