|

今月の寄席: 平成19年9月国立演芸場九月中席

え〜、九月に入って強い台風が立て続けにやってきました。それが済むと今度は猛暑のぶり返しというやつで、「いったいどうなってるんだ!」 なんて、こればかりは何処にも持っていきようがありません。 え〜、九月に入って強い台風が立て続けにやってきました。それが済むと今度は猛暑のぶり返しというやつで、「いったいどうなってるんだ!」 なんて、こればかりは何処にも持っていきようがありません。まあ、こういうときは寄席に行って笑って来ようじゃあないか、なんて考える人ばかりじゃあないでしょうが、とにかく寄席へってんで国立演芸場に出かけました。 今月、小劇場のほうでは文楽が掛かっていて、それを二日前に昼夜ぶっ通しで観てきましたから、国立劇場にはこれでずい分お世話になっています。放送はNHK、芝居は国立劇場、なんとなく官主導になっているのが気になる、ということはまったくありません。 データ: 平成19年9月17日 国立演芸場

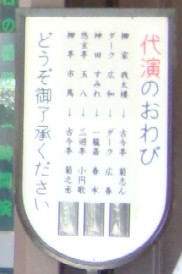

入り 開演時 65% 中入り時 80% 終演時:80% 終演 16:15 コメント: 「敬老の日」のこの日、いつも以上にお年寄りの姿が目につく。開演前早めに入場してお弁当を食べている人が多いのはこの演芸場の良い風景である。前座の志ん坊は何度か見かけているが、なかなかしっかりした口調で、そろそろ二つ目に昇進するのだろうか。喬之進の「たいこ腹」は無難。にぎやかな「にゃん・金」の後、菊志んの「欠伸指南」も面白かった。中入り前の若手真打、菊之丞は古今亭一門の得意ネタで「幾代餅」。先年、真打昇進のときの幾分緊張気味の高座に比べて、落ち着きが出ているようだ。 中入り後は女流講談、春水(はるみ)の「金子みすず」は演者自身のオリジナル・ネタらしく熱の入ったところで「本日はこれ切り」、時間で逃げられた。このところ人気の出ている三三(さんざ)が軽妙な「悋気の独楽」で笑わせた後、小円歌は「芝で生まれて」から漫談を挟んで「見世物小屋」。この人も当然ベテランの仲間に入っている。 休演の柳亭市馬に代って代バネの主任、円太郎はゆっくり目のまくらから、「長命」でしっかりと笑いを取った。後半に出てくる八公の女房が途中から色っぽくなってくるのがおかしかった。 あとがき:  国立演芸場に限らず、何処の寄席でも予定出演者の都合による救援、代演はめずらしくありません。二人や三人代演があったってそれほど驚きませんし、よっぽどのお目当てでないかぎり別に困ることもありません。思いがけず代演のいい芸を聴けてよかったなんてこともよくあります。 国立演芸場に限らず、何処の寄席でも予定出演者の都合による救援、代演はめずらしくありません。二人や三人代演があったってそれほど驚きませんし、よっぽどのお目当てでないかぎり別に困ることもありません。思いがけず代演のいい芸を聴けてよかったなんてこともよくあります。しかし、この日は特別でした。なにしろ「敬老の日」ですから、芸人さんは書き入れ時です。あちこちの敬老会に招かれていて、どうにも都合がつかないということなのでしょう。右の写真のように休演五名。前座を除く出演者九名中五名というのはさすがに驚きました。 それでも決して不満には思いません。芸人さんが忙しいのは良いことです。右の休演者と代演者の対応関係をみると、だいたい見合った人が代演に立っています。このようなことから、それぞれの寄席芸人の楽屋での位置が伺えるのも興味深いことです。楽しみにしていた市馬の代演が円太郎であったりするのは十分に納得のいくことではあります。 平成19年9月23日 稲林記

|