|

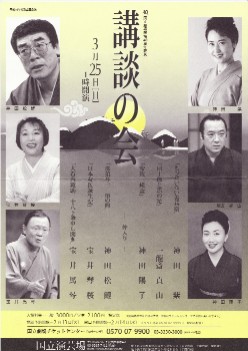

今月の寄席: 平成19年3月国立演芸場「講談の会」

え〜、今年は暖冬ということでとんでもなく早い桜の便りが届くのではないかと恐れておりましたが、今のところはまだ本格的な開花とはなっていないようで、ひと安心しています。何をそんなに恐れているのかというと、「お花見」は四月の声を聞いてからにしたいという気持が強いのです。三月は春は名のみにて、四月の声を聞いてから一斉に花開くというのが似つかわしいではありませんか。だいいち入学式に桜が散ってしまっては新入生が引き立ちません。 え〜、今年は暖冬ということでとんでもなく早い桜の便りが届くのではないかと恐れておりましたが、今のところはまだ本格的な開花とはなっていないようで、ひと安心しています。何をそんなに恐れているのかというと、「お花見」は四月の声を聞いてからにしたいという気持が強いのです。三月は春は名のみにて、四月の声を聞いてから一斉に花開くというのが似つかわしいではありませんか。だいいち入学式に桜が散ってしまっては新入生が引き立ちません。そうはいいながらもあと1週間は待たずに花が開こうという25日(日)、国立演芸場の切符をもらって出かけました。どうもこのところ切符をいただいてというのが続いております。寄席通いも元手要らずではあまり値打ちがありませんが…… 今回は「講談の会」、東京の講談界を代表するような顔ぶれで、講談を聴く前から熱気が漂ってきます。この日の国立演芸場は切符完売の張り紙、「お後は立見になります」という盛況です。開演30分前に入場するとロビーで思い思いに持参したお弁当を食べているというのも、国立ならではの風景です。そういえば、他の演芸場ではこんな広いロビーは無かったと、カツ丼弁当を食べながら考えていました。 データ: 平成19年3月25日 国立演芸場

入り 開演時 90% 中入り時 満員 終演時:満員 終演 16:20 コメント: 前座の蘭は相変わらずの元気いっぱい。紫の「もったいない」は今時流に乗ったエコロジー講談で全国を行脚している由、貞山の世話講談は歌舞伎の下積み役者と九代目団十郎の心温まる人情を描いていた。 仲入前は陽子の得意な「安政三組(みつぐみ)盃」。前半は上野寛永寺で出世を遂げる杉田大蔵(おおくら)、後半は津国屋お染と泥棒三人組の滑稽譚。夜中に忍び込んだ泥棒三人を向うにまわしての宴会で立ち上がり、「梅は咲いたか」を踊りだす大サービスのおまけ付き。 この日の出色は神田松鯉の源平合戦「那須与一 扇の的」。いつもながらにメリハリのある快い口調で読上げた。船上に扇を掲げる玉虫の前は絶世の美女であったという。美女の形容として「沈魚落雁閉月凋花(ちんぎょ・らくがん・へいげつ・しゅうか)」という言葉があるとのこと。往年の修羅場読みで知られた馬場光陽師から伝授されたという。「講談聴くとためになる」というのはこういうことであろうか。 琴桜の「女医誕生記」は自作ネタで聴かせる。そしてこの日の主任は講談界の重鎮、馬琴先生。吉良邸討入後の浪士に対する幕府の調べの様子を描く「十八ヶ条の申し開き」は興味深かった。 あとがき:  このところ国立演芸場に出かける機会が多くなりました。国立劇場は地下鉄の最寄り駅が半蔵門線の「半蔵門」と有楽町線の「永田町」の二つあってそれぞれ5〜10分ほどかかりますが、演芸場へは永田町の方が近いように思われます。 このところ国立演芸場に出かける機会が多くなりました。国立劇場は地下鉄の最寄り駅が半蔵門線の「半蔵門」と有楽町線の「永田町」の二つあってそれぞれ5〜10分ほどかかりますが、演芸場へは永田町の方が近いように思われます。この日も朝からの雨模様にもかかわらず、多数のお客さんが出足よく演芸場につめかけていました。 今月はこのところのブランクを取り戻すべく、落語と講談、二つの催しをレポートいたしました。 平成19年3月28日 稲林記

|