|

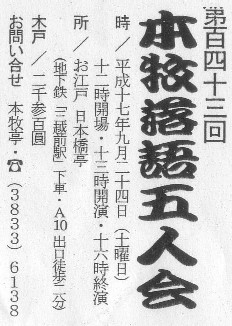

今月の寄席: 平成17年九月 本牧落語五人会

え〜、今年はなにかとお天気のほうが気になります。酷暑といってよいような長い夏の後は大型台風の襲来です。アメリカのほうでは自家用車で逃げなくてはならないような猛烈なハリケーンのニュースが連日流されています。こういうときはどうしたらよいか?あれこれ考えていましたが、考え疲れた頭を休めるには落語を聴くのが一番と思いついて、九月に入って二回目の三連休の中日に出かけました。 え〜、今年はなにかとお天気のほうが気になります。酷暑といってよいような長い夏の後は大型台風の襲来です。アメリカのほうでは自家用車で逃げなくてはならないような猛烈なハリケーンのニュースが連日流されています。こういうときはどうしたらよいか?あれこれ考えていましたが、考え疲れた頭を休めるには落語を聴くのが一番と思いついて、九月に入って二回目の三連休の中日に出かけました。会場のお江戸日本橋亭はJR神田駅から歩いて5分、三越手前の路地を左に曲がったところで奥にのぼりが見えます。 第百四十三回を迎えた「本牧落語五人会」、隔月開催でこの回数は大変なことです。中堅の落語家五人が競う落語会に朝からの雨をものともせず、大勢のお客様がつめかけて、場内には熱気があふれていました。 データ: 平成17年9月24日 13時00分開演 お江戸日本橋亭

入り 開演時 8割 中入り時 満員 終演時 満員 打ち出し16:18 コメント: 開口一番、前座の章五は名前から分かるように古今亭志ん五の弟子。前座の年季もだいぶ重ねたと見えてメリハリのある「弥次郎」であった。 五人衆の初っ端は吉窓で「法事の茶」はつぎつぎに繰り出す声色の物まねが聴かせどころである。八代目桂文楽、五代目古今亭志ん生、三代目三遊亭金馬と噺家を三人続けたあと、歌舞伎の六代目中村歌右衛門を挟んで八代目林家正蔵(彦六)、六代目三遊亭圓生まで六人登場したが、最後の圓生がいちばん雰囲気が出ていたように思われた。吉窓は圓生の孫弟子である。 二番手の小ゑんはなかなかの趣味人と見えて、まくらで蓄音機やカメラの古物についての薀蓄を傾けていた。そういえば、二年ほど前の「圓朝まつり」で古い蓄音機を聴かせてもらったのを思い出す。「へっつい幽霊」は小さんゆずりであろうか、幽霊とのやりとりが妙にリアルで面白かった。 続く正雀は小唄の会に顔を出してきたという話から、女流義太夫の往年の名手、竹本土佐広、鶴澤三生、鶴澤津賀昇などの名前がつぎつぎに出てきて邦楽への造詣の深さが伺われる。噺のほうは「夢の酒」を無難に演じた。 中入り後の馬生はひとしきり「虫」に関わる体験談を披露してから「疝気の虫」。圧巻は好物の蕎麦にありついて喜ぶ虫たちが「かっぽれ」を踊ってあばれるところ。下座さんの唄に合わせた踊りは高座での座り踊りから立ち上がって、そのまま「しぐさ落ち」で楽屋に引っ込んでいった。 主任の馬桜は玄人好みの実力派のひとり。かつて古今亭志ん生が芸術祭賞をとった「お直し」をまくらから45分ほどかけてたっぷりと演じた芸はこの日の出色であった。 あとがき:  この五人会発足の経緯は存じませんが、通して聴いているとなかなかよい組み合わせです。 この五人会発足の経緯は存じませんが、通して聴いているとなかなかよい組み合わせです。落語の充実もさることながら、口演の後で下座さんの三味線と唄による「踊り」がつぎつぎに飛び出して、こちらのほうでも楽しませてもらいました。 吉窓が「大津絵・ども又」、正雀が「深川節」、馬桜が「茄子とかぼちゃ」を軽妙に踊り、馬生が噺のなかで虫に「かっぽれ」を踊らせたのを加えると小ゑん以外の4人が踊ったことになります。 外に雨の気配を感じながら、じっくりと芸を味わえる空間に身を置く休日の午後というのは、なかなか贅沢なものではないでしょうか。 平成17年9月25日 稲林記

|