|

今月の寄席: 平成17年六月下席 新宿末広亭

え〜、今年の梅雨は陽性というのでしょうか、降る日と照る日が交互にやって来ます。暫くぶりに足の向いたのが新宿末広亭。足が向いたなどと気楽そうなことを言ってますが、実はなんとかこの芝居(興行)を観たいと熱望していたのです。その訳は主任の小三治に加えて俳優の小沢昭一氏が10日間の定席初出演ということで、かねがね小沢昭一ファンである私は「これを逃す手はない」と駆けつけました。 え〜、今年の梅雨は陽性というのでしょうか、降る日と照る日が交互にやって来ます。暫くぶりに足の向いたのが新宿末広亭。足が向いたなどと気楽そうなことを言ってますが、実はなんとかこの芝居(興行)を観たいと熱望していたのです。その訳は主任の小三治に加えて俳優の小沢昭一氏が10日間の定席初出演ということで、かねがね小沢昭一ファンである私は「これを逃す手はない」と駆けつけました。同じようなひとは世間にいくらもいるようで、新宿末広亭の通りには長い行列が出来ていました。昼席が人気者の柳家花緑ですから、入れ替えなしの昼夜ぶっ通しも皆が考えることですが、夜席のあまりの人気に席亭も興行の途中から「昼夜入れ替え」にしてしまいました。そうでもしないと、夜席のお客さんは入場できないことになってしまいます。そんな訳で今回は久しぶりに二階桟敷席に陣取りました。 データ: 平成17年6月28日 新宿末広亭

夜の部

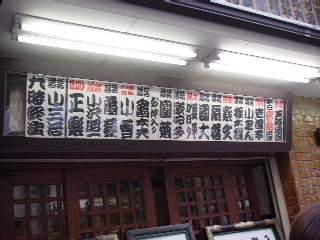

入り 入場時 満員 中入り時 立見満員 終演時 立見満員 打ち出し21:07 コメント: 大勢の人が押し寄せたので、入場券を買うのに時間を取られ、いつも楽しみにしている前座が聴けなかった。浅いところでは権太楼の漫談が大受け。豪華客船の世界一周の船旅に途中から演芸の余興で乗り込んだ権太楼夫妻の体験談。何度聴いても面白いのは演者のキャラクターのためであろう。入船亭扇橋の「茄子娘」はまことに枯れた味のある噺。続いて上がった川柳が扇橋と同い年というのは初めて聞いた。川柳は若さを強調して、いつも以上に迫力のある「ガーコン」(昭和歌謡史)、これも寄席ならではの芸。 太神楽の和楽社中がこの日は大張り切り。いつもは口上を受け持つ座頭の和楽がバチ毬(まり)で妙技を披露し、ナイフ投げも大迫力であった。歌る多が女流らしい子供の描き方で「初天神」の後、円菊の「鮑のし」でお仲入り。 中入り後の小袁冶はこの季節にぴったりの「夢の酒」。しとしとと雨の降り続く昼下がりに大店の奥の部屋で始まった若夫婦の諍い。その元になった夢の世界に舅の大旦那が飛び込んでゆく奇想天外はいかにも落語らしい。小袁冶からみれば大師匠にあたる八代目桂文楽が得意にしていた噺である。 いよいよお目当て小沢昭一の登場となる。着物姿で講談の釈台を前において座った姿は寄席の高座にまったく違和感がない。冒頭「もし、生まれ変われたら私は寄席の音曲師になりたい」ということで、子供の頃から寄席に通って覚えた「寄席の唄」を往年の音曲師の思い出話とともにアカペラ(無伴奏)でつぎつぎに披露して楽しませてくれた。登場した音曲師は柳家小半冶、橘家円太郎、春風亭枝雀、色奴・小奴、最後は「梅が枝の手水鉢」の替え歌で「末広のお客様、明日もお出でを是非頼む、もしもお出でがないときは、木戸銭だけでも届けてよ」と締めた。 小三治の主任はひとしきり今回の小沢氏出演の経緯を紹介。ともに所属している扇橋師を宗匠とあおぐ「やなぎ句会」での会話から寄席の定席出演が決まったという。小沢氏が新劇人に似合わず「よいしょ」の達人であることにふれて、小三治自身も年とともに「よいしょ」が出来るようになったという。この日の噺は手馴れた「千早ふる」であったが、随所に小三治流の表現があり、安心して笑わせてもらった。 あとがき:  末広亭の二階へ久しぶりに上がりましたが、ここにはなつかしい思い出があります。高校1年のとき、入会した落語研究会で秋の文化祭に出展するための寄席の模型を作ることになり、学校から比較的近い新宿末広亭をお手本にするため、席亭にお願いして建物の内外を調べさせてもらったのです。そのとき、当然二階もじっくりと調べ、楽屋も覗かせてもらいました。あのときみんなでこしらえた「寄席模型」はどうなったか、暫くは部室にあったのを覚えています。 末広亭の二階へ久しぶりに上がりましたが、ここにはなつかしい思い出があります。高校1年のとき、入会した落語研究会で秋の文化祭に出展するための寄席の模型を作ることになり、学校から比較的近い新宿末広亭をお手本にするため、席亭にお願いして建物の内外を調べさせてもらったのです。そのとき、当然二階もじっくりと調べ、楽屋も覗かせてもらいました。あのときみんなでこしらえた「寄席模型」はどうなったか、暫くは部室にあったのを覚えています。二階桟敷から眺めると、下手(高座に向かって左側)の壁に「昭和31年3月吉日開場十周年額」と題した当時の芸人番付の額が掲げられています。東西に模して「落語協会」と「落語芸術協会」を左右に分けられた懐かしい名前をじっと眺めていてつくづく思ったのは、ほとんどが物故されている中で、いま存命なのは円歌(当時歌奴)、金馬(当時小金馬)、小せん(当時小きん)、夢楽などほんの少数になりました。昭和31年といえば、私が初めて家族に寄席へ連れて行ってもらったころです。 平成17年7月3日 稲林記

|