|

今月の寄席: 平成17年五月「国立演芸場」

5月は国立演芸場で「女流義太夫」の定期公演を聴いてきました。義太夫も「寄席」なのか?と首をかしげる方もいらっしゃると思いますが、明治から大正のころは東京の寄席で「娘義太夫」が大流行したといいます。旧制高校の学生を中心に贔屓の太夫さんをおっかけて、人力車を押して走ったといいますから、いまのアイドルと変らなかったようです。その義太夫が東京で毎月定期的に講演されているのが国立演芸場です。まずはいよいよ・・お聞きください。

データ: 平成17年5月25日 国立演芸場

18:30開演

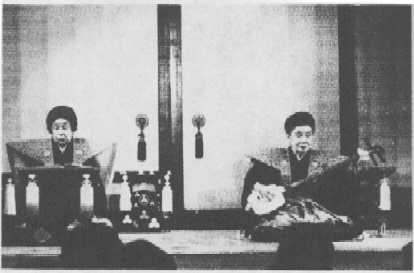

入り ほぼ満員 打ち出し20:30 コメント: 女流義太夫の席では幕が上がると出演者が座っていて、御簾内から張り上げた口上の声があがる。「このところお聞きに達しまするは、絵本太功記十段目、あい勤めまする太夫、竹本越道、三味線、鶴澤友路、まずはいよいよ尼ケ崎の段・・・・・」、これを耳にすると「さあ、義太夫を聴くぞ!」と身が引きしまる。 幕開きは義太夫協会副会長の駒之助を芯とするご祝儀ものの「式三番叟」。荘重な鳴り物が加わって義太夫保存会二十五周年の記念公演を祝う。義太夫保存会は重要無形文化財の指定を受けている団体であり、社団法人義太夫協会とともに毎月の「女流義太夫演奏会」を主催している。つまり、義太夫協会の中の代表選手の集まりということであろうか。 お次お目当ては九十歳コンビ(多分?)の竹本越道、鶴澤友路による「尼ケ崎」。越道はその義太夫保存会会長を務めている。絵本太功記十段目(いわゆる「太十(たいじゅう)」)の尼ケ崎の段は数ある義太夫の中でも最高傑作と言ってよい。友路の自在な三味線に乗った越道のつぼを押さえた浄瑠璃に義太夫を聴く楽しみがよみがえる。 最後はこれも義太夫協会副会長の朝重が「猪名川」、越考の「女房おとわ」、土佐恵の「鉄ケ嶽」で掛合いによる「関取千両幟」猪名川内の段。掛合いが比較的多いのが女流義太夫の特徴かも知れないが、それぞれの役どころがわかりやすく、芝居を観ているような気分が味わえた。 あとがき:  平成二年の正月に上野広小路の本牧亭が閉鎖するまで、毎月20日、21日の二日間、義太夫協会の公演が行われていました。そのころのことは別の場所(見たり聴いたり「私の本牧亭」)に書いたとおりです。その後、場所を変えて国立演芸場での月1回公演が定着したのですが、私はなかなか国立までいくことができず、とうとう十五年間「女流義太夫」の会にご無沙汰してしまいました。昨年の夏に機会があって、別の場所で竹本朝重、鶴澤友路の「恋女房染分手綱・重の井子別れの段」を聴きました。本牧亭当時、中堅の旗頭であった朝重さんが年輪を重ねているのを目の当たりにして、そのころ活躍していた太夫さん、三味線引きさんがいま何人健在なのかと気になりはじめました。今回久しぶりに聴いた「女義(じょぎ)」の健在ぶりに、また時折は出かけてみようと思います。 平成二年の正月に上野広小路の本牧亭が閉鎖するまで、毎月20日、21日の二日間、義太夫協会の公演が行われていました。そのころのことは別の場所(見たり聴いたり「私の本牧亭」)に書いたとおりです。その後、場所を変えて国立演芸場での月1回公演が定着したのですが、私はなかなか国立までいくことができず、とうとう十五年間「女流義太夫」の会にご無沙汰してしまいました。昨年の夏に機会があって、別の場所で竹本朝重、鶴澤友路の「恋女房染分手綱・重の井子別れの段」を聴きました。本牧亭当時、中堅の旗頭であった朝重さんが年輪を重ねているのを目の当たりにして、そのころ活躍していた太夫さん、三味線引きさんがいま何人健在なのかと気になりはじめました。今回久しぶりに聴いた「女義(じょぎ)」の健在ぶりに、また時折は出かけてみようと思います。 平成17年5月29日 稲林記

|