|

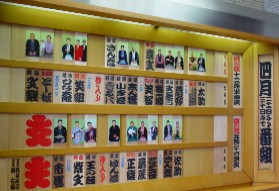

今月の寄席: 平成17年4月下席 上野鈴本演芸場

え〜、4月は9日(日)に世田谷で行われた柳家小菊の独演会「小菊を小(ちょっと)きく会」という粋なタイトルの会を楽しんできましたが、音曲の会はレポートがし難い?ので、ひとり胸の中にしまっておきます。都内の寄席では三月から始まった「こぶ平改め九台目林家正蔵襲名」四月いっぱい順に巡っています。襲名の賑やかな高座もいいのですが、なんとなく疲れそうで・・結局行かず仕舞い。空いてそうなというと、出演者に申し訳ありませんが、落ち着いて聴ける芝居(興行)を探しました。それが上野鈴本の下席。確実に空いている平日を見つけて入りました。 え〜、4月は9日(日)に世田谷で行われた柳家小菊の独演会「小菊を小(ちょっと)きく会」という粋なタイトルの会を楽しんできましたが、音曲の会はレポートがし難い?ので、ひとり胸の中にしまっておきます。都内の寄席では三月から始まった「こぶ平改め九台目林家正蔵襲名」四月いっぱい順に巡っています。襲名の賑やかな高座もいいのですが、なんとなく疲れそうで・・結局行かず仕舞い。空いてそうなというと、出演者に申し訳ありませんが、落ち着いて聴ける芝居(興行)を探しました。それが上野鈴本の下席。確実に空いている平日を見つけて入りました。データ: 平成17年4月28日 上野鈴本演芸場

夜の部

入り 開演時 20人 中入り前 30% 終演時 35% 打ち出し20:39 コメント: 上野鈴本下席夜の部の主任は若手真打の柳亭市馬、とても気持ちのよい高座でこの季節にぴったりという期待で客席に座った。どんな噺をやるのか、楽しみであった。ところで寄席は出演者の名前はめくりに書いてあるが、演目は表示されない。その場になってみないと何を演じるかわからないところに楽しみがある。鈴本の夜の部は上のデータでもわかるように出演者数が抑えられていて、それぞれの持ち時間は少し長めに設定されている。この日は前座が15分以上しゃべったのには驚いたが、一生懸命話すは聞いていて苦にならなかった。 二つ目はこのところ大張り切りの佐助が古今亭志ん朝系の「強情灸」、灸の熱さを我慢する仕草に力が入った。お次、浅いところで上がったさん喬の「子ほめ」。前座もよく演じる軽い噺だが、聴いていて安心、余裕の高座である。おとぼけのアサダ二世が客席を和ませたあとは若手の扇辰。「茄子娘」という噺はあまり演じられないが、師匠扇橋ゆずりと思われる運びが心地よかった。  紙切りの正楽師匠は昨年倒れたあとの復帰後初めて見る高座だが、まったく病後を感じさせないいつもと同じ手さばき、口さばきである。お客が少ないときの「紙切り」はチャンス。注文の「助六」(右の画像)を切ってもらった。ほかに出た題は「ゴールデンウィーク」、「雷さま」など。仲入りは柳家はん冶。2月に末広亭で小朝が演じたのと同じ「居酒屋にて」(筆者の勝手な演題)で、空いてる居酒屋の亭主と客の会話だけで進めてゆく、適当に演者の味を出せる面白いネタである。はん冶は古い歌謡曲のさわりを何曲か歌っていた。 紙切りの正楽師匠は昨年倒れたあとの復帰後初めて見る高座だが、まったく病後を感じさせないいつもと同じ手さばき、口さばきである。お客が少ないときの「紙切り」はチャンス。注文の「助六」(右の画像)を切ってもらった。ほかに出た題は「ゴールデンウィーク」、「雷さま」など。仲入りは柳家はん冶。2月に末広亭で小朝が演じたのと同じ「居酒屋にて」(筆者の勝手な演題)で、空いてる居酒屋の亭主と客の会話だけで進めてゆく、適当に演者の味を出せる面白いネタである。はん冶は古い歌謡曲のさわりを何曲か歌っていた。中入り後の玉の輔は新作落語、初めて聴くので演題はわからない。かりに「孫の手」としておく。演題がわからない場合でも、心覚えに何か書いておくと忘れないので、いつか本当の名前がわかると思っている。相変わらずテンポのよい紫文の粋曲、ネタの合間の三味線が上手いのでたびたび聴いてもあきない。お目当ての真打、市馬は40分掛けて人情味のある相撲ネタの六代横綱阿武松(おうのまつ)出世の物語。大喜利に得意ののどを披露して即興の「相撲甚句」を朗々と唄い上げた。 あとがき: この日の入りは上に記した通りですが、普段の寄席はだいたいこんなものです。若手真打の主任席では当然いつも満員というわけにはいきませんが、それでも、お目当てで通ってくれるお客さまがいて、その期待に応えているうちには、平日でも満員になる大看板への道が拓かれるのでしょう。 柳亭市馬は冒頭にも書いたようにとても気持ちのよい芸風です。声がよくてはぎれがいい、わかりやすくて面白い。客席には明らかに市馬目当てのお客がみられました。いまの精進を続けていけば、将来が楽しみな噺家の一人だと思います。 平成17年4月29日 稲林記

|