|

今月の寄席: 平成17年二月中席 新宿末広亭

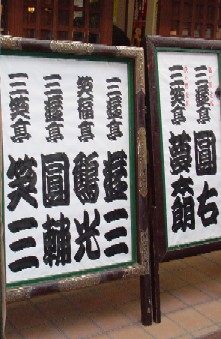

え〜、今月は上席で末広亭にまいりましたが、有難いことに中席にもご縁がありました。「二月は逃げる」などと申しますが、「逃げる二月を追いかけて」という、実にすごいことになっております。 え〜、今月は上席で末広亭にまいりましたが、有難いことに中席にもご縁がありました。「二月は逃げる」などと申しますが、「逃げる二月を追いかけて」という、実にすごいことになっております。それというのも、今を去ること35年前から数年間、一緒に落語を楽しんだ仲間の同窓会をすることになりました。みんなで寄席を見物して、それから近くのお店で懇親会を催そうという素晴らしい計画です。慎重に日程を調整した結果、三連休の初日にあたる11日、御前11時30分の新宿駅集合となりました。 都内の寄席はどこも繁華街にありますから、終演後の宴会場にはこと欠きませんが、なかでも新宿末広亭のまわりにはドキドキするようなよい居酒屋さんがあります。先に宴会場が決まって、それから寄席が決まるという誠に申し訳ないことですが、とにかく末広亭を目指して出発です。 データ: 平成17年2月11日 新宿末広亭

昼の部

入り 開演時 70% 中入り時 満員 終演時 立見あり 打ち出し16:30 コメント: この日(2月11日)から始まる中席は主任が三遊亭圓右、仲入りが桂米丸となっていたが、初日はともに休演で昇太と痴楽がそれぞれ代演となった。円右が82歳、米丸が79歳という年齢を知れば休演も残念だが仕方ない。浅いところに上がった俗曲の美由紀が途中で立ち上がって、「春雨」を踊った。「春雨にしっぽり濡るゝ鶯の・・」という歌詞には季節感とともに色気がある。初めに場内が沸いたのはローカル岡のぼやき漫談であった。この人の芸歴は長く、一時はシャンバローに入って二代目岡三郎を名乗ったこともあるという。今の芸名はそこから来ているようだ。 小円右の「初天神」をはさんで女流講談の神田紫が武張った演目の後は、奴さんを踊ってなごませる。このような緩急が寄席の楽しさであろう。漫才の後、古今亭寿輔はいつものようにド派手な衣装で高座に表われる。初めて見るお客はびっくりする筈である。続く竹丸の「童謡の穴」は楽しいネタである。なるほど言われてみると童謡の歌詞にもおかしなものがある。昔、人生幸朗・生恵幸子のボヤキ漫才で歌謡曲の歌詞の穴を指摘して「責任者出てこい!」とやっていたのを思い出す。 小天華の鮮やかな奇術のあとは、痴楽がおなじみの「時蕎麦」を丁寧に演じて、一人目のお客が蕎麦を食べ終わるところで大きな拍手が起こった。時蕎麦という噺は誰でも知っている落語である。それでも引き込まれて拍手をしてしまうところがプロの芸と言える。夫婦漫才の京太・ゆめ子はいつもほのぼのとしている。終わるときに「もう帰ろうよ」といったので、調べてみると東京太の師匠は「もう帰ろうよ」で一世を風靡した松鶴家千代若・千代菊であった。 可楽、円遊の落語の後は、もとキャンデー・ボーイズの鏡味健二郎が枯れた芸を見せてくれた。いつ見ても好きなのは傘の上で駅鈴を回して「しゃーん、しゃーん」と鳴らすところである。そして、代演の主任で人気者の春風亭昇太が登場し、客席を目一杯笑わせて昼席を締めくくった。 あとがき:  この日も末広亭は二階席を使う大入りとなりました。年に何回か末広亭に行きますが、普段は滅多に二階席を使用しないので、二階席が開くかどうかがお客の入りをはかるの目安になります。団体さんの予約もあったようで、下手の桟敷は「貸切り」になっていました。中入り後には立見もでるという盛況に席亭はほくほくではないでしょうか。 この日も末広亭は二階席を使う大入りとなりました。年に何回か末広亭に行きますが、普段は滅多に二階席を使用しないので、二階席が開くかどうかがお客の入りをはかるの目安になります。団体さんの予約もあったようで、下手の桟敷は「貸切り」になっていました。中入り後には立見もでるという盛況に席亭はほくほくではないでしょうか。一緒に寄席を楽しんだ仲間は七名。久しぶりのひともいたようですが「やっぱり寄席はいい」というのが、おおかたの感想でした。終演後のお楽しみであった懇親会も大いに盛り上がりました。寄席通いは通常ひとりのことが多いので、いつもは表に出るとそそくさと駅へ向かいます。その後ろ姿には孤独なかげがつきまといます。仲間が一緒となれば楽しさも倍増します。「マラソンランナーの孤独」、「駅伝チームの幸せ(勝っても負けても)」というくらいです。寄席の演芸も団体競技だといつも思います。特に落語以外の「色物」が豊富な落語芸術協会の公演にはその感を強くしています。 平成17年2月12日 稲林記

|