|

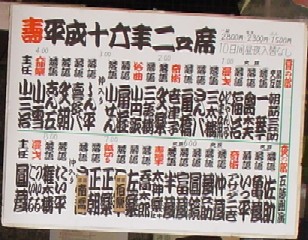

今月の寄席: 平成16年正月二の席 池袋演芸場

え〜、お正月もあっという間に過ぎて昔風に数える15日の松の内さえ終わってしまいましたが寄席のほうはまだ十分にお正月気分が続いています。その証拠が通常は中席と呼ばれる11日から20日の興行が「二の席」と名前を変えています。 え〜、お正月もあっという間に過ぎて昔風に数える15日の松の内さえ終わってしまいましたが寄席のほうはまだ十分にお正月気分が続いています。その証拠が通常は中席と呼ばれる11日から20日の興行が「二の席」と名前を変えています。池袋演芸場に落語協会の寄席がかかるのはこの二の席が今年最初ですから、ご覧のように看板の顔ぶれも賑やかにお客さんを招いています。 志ん朝師亡き後、東京のの落語界を支えている小三治が主任をつとめる昼席に足を運びました。 データ: 平成16年1月18日 池袋演芸場

昼の部

入り 開演時45人 中入り時満員 終演 16:47 コメント:

三之助の「浮世床」は芝居の夢のくだりを重点的に演じた。福治の「めぐすり」は少し艶笑がかったおなじみの噺で笑いをとっていた。今年も元気なにゃん・金の漫才のあと、ベテランのさん八が丁寧な「時蕎麦」。続く扇橋は前日に記念大会が行われたという句会のエピソードを淡々と紹介し、併せてこの後出演の柳家三語楼が昨年の芸術祭賞を受賞したことをさりげなくお披露目したあと、雷の小咄を二つ演じてさらりと降りた。 その三語楼は言わずと知れた柳家小さんの実子で実力派であるが、これまではあまり目立つことのないおっとりとした高座であった。昨年の芸術祭賞受賞は父親の小さんも演じた「真っ二つ」(山田洋次作)によるものと聞いている。この日もいつもと同じに気負うところなく「短命」(「長命」と書く場合もあるが)を口演した。これからの進境が楽しみである。 仲入前では扇橋の弟子の扇遊が「干物箱」を熱演した。道楽者の若旦那に頼まれて自慢の声色で替え玉を引き受けた本屋の善公がしまいには化けの皮がはがれてしまうお笑いで、先代の文楽、最近では志ん朝が得意にしていた演目を楽しく聴かせてくれた。 お正月ということでいつもの寄席よりも多い出演者が並んだ中入り後、正朝、文朝、志ん五の三人は時間調整をしながらそれぞれの持ち味を出していた。特に、「風呂敷」を十分で演じた志ん五の高座が際だっていた。 お目当ての真打ち小三治はまくらで東京の寒さが北海道やカナダといった極寒の地とはまた違った「厳しさ」であることをひとしきり話した後、「もうひとつ話ちゃおう」と言ってお正月のお供え餅のエピソードを話し始めた。暮れの二十八日に自宅であつらえた鏡餅とは別に知り合いから立派な鏡餅が届いたので、まよった挙句その大きな鏡餅をお供えに使い、自宅であつらえた出来たての鏡餅を切ってお雑煮にして食べたら実に美味かった。聞いてみると鏡餅のお餅は伸し餅の作り方とは違ってとろとろにせず、堅めのお餅でないとあの形にならないという。だからふつうのお餅とは食感も違って美味しいのだそうだ。これを聞いたひとは一度試したくなる。 少し長めのまくらからいきなり、「おっかあ、羽織を出してくれ!」というせりふが飛び出して、何をやるのかなと思う間もなく「初天神」に入っていく、この切り替えも実に見事である。寄席では比較的よく演じられる噺であるが、小三治の初天神はひと味違っていた。せがむ子どもこばむ父親との真剣なやりとり、後半の凧揚げ風景の迫真に非凡な芸を感じて大いに満足した。 あとがき:  今年も正月の寄席は「二の席」となりました。池袋演芸場は昨年十二月に続けて二ヶ月連続です。池袋では100席足らずの座席が横長に配置されているので高座との距離は大変近く、落語はマイクを使用せずに肉声で演じられます。改めて寄席の原点がここにあるように感じられました。 今年も正月の寄席は「二の席」となりました。池袋演芸場は昨年十二月に続けて二ヶ月連続です。池袋では100席足らずの座席が横長に配置されているので高座との距離は大変近く、落語はマイクを使用せずに肉声で演じられます。改めて寄席の原点がここにあるように感じられました。こういう席でひとりひとりの個性ある芸を味わえるというのはなかなかよいものです。池袋演芸場は都内の他の寄席と比べて「場所がわかりにくい」、「入りにくい」という声をよく聞きますが、慣れてしまうと大変便利。場所も口で説明しにくいだけで、駅から1分の近さは終演後5分も経てば山手線や埼京線で2駅くらい走っていると言っても誇張ではありません。 もし、池袋演芸場へ行ったことのない人には是非一度足を運ばれることをお勧めします。 今年も「今月の寄席」をよろしくお願いします。 平成16年1月18日 稲林記 |