|

今月の寄席: 平成15年九月中席 上野鈴本演芸場

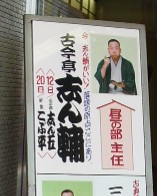

今年はどうも天候に振り回されていますね。長雨の七月、冷夏の八月そして九月は猛暑です。仲秋の名月も過ぎて今日は「敬老の日」ですが、昼間は帽子なしには歩けないほどの照りつけとなり、寄席へ出かける足も鈍りがちではありますが、三連休の最終日となるともう家には居られません。九月中席の各席をざーと見たところ、上野鈴本の顔ぶれが上手くまとまっています。主任が古今亭志ん輔、仲入りが五街道雲助、権太楼、小袁冶に市馬、小せんの代演で志ん五の名前もあります。代演まで分かるのはインターネットの「落語協会」サイトにある「本日の寄席」のおかげです。 今年はどうも天候に振り回されていますね。長雨の七月、冷夏の八月そして九月は猛暑です。仲秋の名月も過ぎて今日は「敬老の日」ですが、昼間は帽子なしには歩けないほどの照りつけとなり、寄席へ出かける足も鈍りがちではありますが、三連休の最終日となるともう家には居られません。九月中席の各席をざーと見たところ、上野鈴本の顔ぶれが上手くまとまっています。主任が古今亭志ん輔、仲入りが五街道雲助、権太楼、小袁冶に市馬、小せんの代演で志ん五の名前もあります。代演まで分かるのはインターネットの「落語協会」サイトにある「本日の寄席」のおかげです。手元には八月の円朝まつりの「福扇」引き当てた落語協会発行の寄席招待券があります。こういうのは早く使ってみたいものです。使ってみたいというものの、本当に使えるのだろうかという微かな不安もあります。落語協会を信じましょう。それでも万一に備えて?入場料は持って家を出ました。 上野駅から鈴本演芸場へ向かう広小路の通りは連休の人手でにぎわっています。山下口の交差点では公園へ行く人、アメヨコを目指す人、そして私のように広小路へ向かう人がスクランブルしています。 祝日の今日はさすがに鈴本の入りもよさそうです。開演前の十二時に無事、招待券で入場することが出来ました。 データ: 平成15年9月15日(昼の部) 上野鈴本演芸場

入り:開演時 六割 お仲入り:満席 打ち出し:午後4時10分 コメント: 開演前から大人(おおびと)を予想させるお客の入りで、早くも半分以上の席が埋まっていた。団体さんでも居るのかとまわりを見回したが、そうでもない。家族連れや夫婦が目立ち、なんとなく和気あいあいとしている。多分こういう客席の雰囲気というのは出演者がやりやすいのではないだろうか。 前座の「たらちね」に続いて二つ目のさん光が「桃太郎」を演った。「桃太郎」は他愛のない噺だが、先年亡くなった志ん朝師が生まれるころ、父親の志ん生は連日寄席で「桃太郎」ばかりを演じていたというエピソードを最近出版された本(大友浩著「花は志ん朝」ぴあ刊)で読んだ。おとぼけ手品のアサダ二世に続いて上がった小袁冶は得意の「錦名竹」山形バージョンで楽しませてくれた。ご存知のように「錦名竹」は使いの者の口上が上方弁でわからないために繰り返される滑稽ですが、そこを山形弁で口上の内容もひとひねりした小袁冶のオリジナルである。口上の中で「売ってけろー」「買ってけろー」というところがとくに好きだ。  浅いところで登場の権太楼は「町内の若い衆」、ここへ出てくる職人のおかみさんが凄まじい。夫婦で大掃除の畳を運んでいたら、半纏を着てほっかむりをしたおかみさんが「弟分」に間違えられたというくすぐりが納得いくような、それでいてどこかに可愛さがある。そうでなかったら、亭主から言われたとおりに下げのせりふを言うわけがない。 浅いところで登場の権太楼は「町内の若い衆」、ここへ出てくる職人のおかみさんが凄まじい。夫婦で大掃除の畳を運んでいたら、半纏を着てほっかむりをしたおかみさんが「弟分」に間違えられたというくすぐりが納得いくような、それでいてどこかに可愛さがある。そうでなかったら、亭主から言われたとおりに下げのせりふを言うわけがない。隣の席に座っていた姉妹と思われる若い女の子がいちばん喜んでいたのが和楽、小楽、和助の翁家社中による太神楽曲芸だった。いつも通りの傘の曲芸、傘の上でマリをまわすお決まりの芸で、普段は何気なく見ているのだが、そばで「わーすごい」、「あっ、危ない!」などという声が聞こえると、こちらも思わず心配になり、いつも以上に楽しめた。若い小助の「五階万灯花房の建物」の芸もそういう空気の中で見ると妙に新鮮であった。 代演の志ん五はこれも得意の「長短」。気の長いほうの長さんが与太郎にならない、ぎりぎりのところで絶妙なやりとりを演じていた。志ん五が「藤娘」を出囃子に使うようになったのは間違いないようで、「東京かわら版」の2003年版「寄席演芸年鑑」にも記載されていた。雲助の「祝いがめ」はあまり綺麗な噺ではないが、これも聴いていると、師匠の先代馬生を思わせる口調が伺えるのが興味深かった。 仲入り後では紫文の「長谷川平蔵」シリーズが大受け、納豆屋、唐辛子屋、飛脚屋、蕎麦屋、葬儀屋の五本立てで大いに受けたので、気を良くしてか、片足で踊る「かっぽれ」をサービスした。寄席で三味線を弾く芸人さんは他にも何人かいるが、紫文の音締めは「新内」地であり、三味線の音を聴いているだけでとても気持ちの良いものである。 この日の特筆はこのあと登場の柳亭市馬。このひとはとにかく声がよい。先日の円朝まつりでもフィナーレの前段で「加賀の女」を朗々と歌い上げたのが記憶に新しい。相撲ネタの「花筏(はないかだ)」(別名「提灯屋相撲」)に入る前のまくらで唄った「相撲甚句」が大受けで、しばし拍手が鳴り止まなかった。本人も少し照れて、「落語ではこんなに拍手をもらったことはない」と言っていた。噺もメリハリがあって良い出来であった。 主任の志ん輔は古今亭のネタで「井戸の茶碗」を25分以上かけてじっくりと演じた。この噺は出てくる人物が皆正直な善人ばかり、お馴染みのネタではあるが何度聴いてもよい気持ちになれる。志ん輔は若いころからテレビやラジオで売れていたが、その間も寄席をしっかり勤めており、現在は師匠志ん朝の芸を継承する可能性をいちばん感じる人である。 あとがき: デテケデテケの打ち出し太鼓に送られて上野広小路に出ると時刻は午後四時十五分。人出はさらに増えて駅へ向かう足はしばしば人の流れに妨げられて立ち往生。といっても、このあとひとりでどこかへ繰り出すほど体力はありません。三連休の最終日に上手く時間が作れて寄席の客席で過ごせた4時間をありがたく思いながら家路を辿りました。 平成15年9月18日 稲林記

|