今月の寄席

2月に入って何かと雑用に追われていましたが、用事があってお休みをいただいた平日の午後、久しぶりの浅草へ足を伸ばしました。「にっぱち」呼ばれる興行の厄月ですが、近頃は寄席の方でも手をこまねいて待っているだけではありません。ふらりと開演直後の演芸ホールで切符を買おうとすると「立ち見になるかも知れませんがいいですか?」と言われて「えっ、満員なの?どうしたわけ?」と訊くと、どうもどこかの会社から「ご招待券」が配られた模様です。いつもは上がらない2階席に案内されると、こちらも真ん中の40席ほどが紐で区切ってあって、「予約席」となっています。「こちらははとバスのお客さん用ですから、途中で帰られたら座っていいです」と説明されて椅子席の奥にある袖の桟敷後ろに導かれました。ここに座ると高座は見えません。高座の音だけ聴きながら、昼食の時間を惜しんでコンビニで買っていったおむすびを食べるというのもよいものです。そのうちにどやどやと案内されてきたはとバスのお客さんが1時間ほどでまたどやどやと出て行ったので、ようやく高座の見える正面の椅子席に移ることができました。これで、寄席通いもなかなかいろんなことがあるものですね。

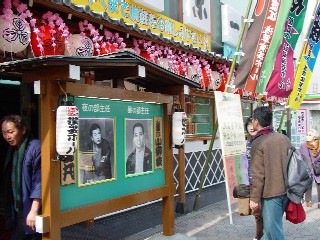

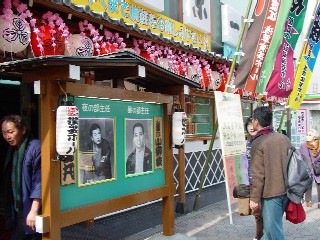

久しぶりに落語芸術協会の興行を覗きたくなって、目指した浅草演芸ホールです。主任の小柳枝師はひそかに私が慕っている江戸前の師匠です。「何を演ってくれるかなあ」と楽しみにしながら、バライエティあふれる番組表の顔ぶれを眺めました。

データ:

2月に入って何かと雑用に追われていましたが、用事があってお休みをいただいた平日の午後、久しぶりの浅草へ足を伸ばしました。「にっぱち」呼ばれる興行の厄月ですが、近頃は寄席の方でも手をこまねいて待っているだけではありません。ふらりと開演直後の演芸ホールで切符を買おうとすると「立ち見になるかも知れませんがいいですか?」と言われて「えっ、満員なの?どうしたわけ?」と訊くと、どうもどこかの会社から「ご招待券」が配られた模様です。いつもは上がらない2階席に案内されると、こちらも真ん中の40席ほどが紐で区切ってあって、「予約席」となっています。「こちらははとバスのお客さん用ですから、途中で帰られたら座っていいです」と説明されて椅子席の奥にある袖の桟敷後ろに導かれました。ここに座ると高座は見えません。高座の音だけ聴きながら、昼食の時間を惜しんでコンビニで買っていったおむすびを食べるというのもよいものです。そのうちにどやどやと案内されてきたはとバスのお客さんが1時間ほどでまたどやどやと出て行ったので、ようやく高座の見える正面の椅子席に移ることができました。これで、寄席通いもなかなかいろんなことがあるものですね。

久しぶりに落語芸術協会の興行を覗きたくなって、目指した浅草演芸ホールです。主任の小柳枝師はひそかに私が慕っている江戸前の師匠です。「何を演ってくれるかなあ」と楽しみにしながら、バライエティあふれる番組表の顔ぶれを眺めました。

データ:

平成15年2月10日 11時40分開演 浅草演芸ホール

| 演芸 | 出演者 | 演目 | 備考 |

| 曲芸 | キャンデーブラザーズ |

| 12:10途中より |

| 落語 | 春風亭柳好 | 「壺算」 | 12:20 |

| 落語 | 春風亭柳二郎 | 「牛ほめ」 | 12:32 |

| 相撲漫談 | 仲 一也 |

| 12:48 |

| 講談 | 神田 紅 | 「お富与三郎」 | 13:02 |

| 落語 | 三遊亭円遊 | 「めぐすり」 | 13:15 |

| 三味線漫談 | 玉川スミ |

| 13:30 |

| 落語 | 雷門助六 | 「三上戸」 | 13:49 |

| 落語 | 三笑亭可楽 | 「漫談」 | 14:07 |

| 奇術 | 北見マキ |

| 14:22 |

| 落語 | 春風亭鯉昇 | 「時そば」 | 14:36 |

| お仲入り |

|

| 14:53 |

| 漫才 | ダブルモアモア |

| 15:00 |

| 落語 | 古今亭寿輔 | 「漫談」 | 15:20 |

| 落語 | 三遊亭円輔 | 「長屋の花見」 | 15:37 |

| 曲芸 | ボンボンブラザース |

| 15:54 |

| 主任 | 春風亭小柳枝 | 「井戸の茶碗」 | 16:03 |

入り:入場時 満員 仲入り時 満員 終演時 満員 打ち出し:16時28分

コメント:

入ったときに始まっていたキャンデーブラザーズはこの日はひとりでした。ひとりでブラザースとはこれ如何に?などと暢気なことは言えません。相棒が病気かなにか、事情があるのでしょう。いつもおしまいにやる傘の曲芸で駅鈴、いわゆる駅路の鈴を傘の上で回して「シャーン、シャーン」と響かせるのはとても良い趣向だと思います。さきほど説明した事情があって高座を見ずに音だけ聴いていたので余計に情緒がありました。春風亭柳好という名前を聞くといまでも「野ざらし」の柳好を思い出してしまう筆者ですが、平成の柳好の「壷算」も面白かったです。二つ目に昇進した直後に交通事故に遭い、長期休演したという柳二郎はどうということのない「牛ほめ」。その後いきなり、大相撲の呼び出し姿の芸人が登場したので、あわててメクリを見ると「仲一也」と書いてあります。呼び出しの持つ拍子木を鳴らしながら出てきて、始めた漫談は当然相撲ネタ。生なダジャレで笑いをとっていました。大相撲といえば、落語協会の三遊亭歌武蔵は相撲取りあがりですから、今度のひとは「呼び出しあがり」なのかどうか、そこのところはよくわかりません。

ここで、どやどやがあってはとバス組が入場して予約席が埋まったところで、女流講談の神田紅先生登場。プログラムは神田紫さんでしたが、代わりを頼まれたとのこと、熱烈な紅ファンを友に持つ当方としては大歓迎です。昨年の夏には、その友人の引き合わせでひとことふたことお話ができたのを今でも大変有難く思っています。はとバス組のお客さんは寄席が始めてという人も少なくないようでしたが、紅さんはさすがと思わせる導入でさっとお客の心をつかみます。「遠くて近きは男女の仲、近くは遠いは南北朝鮮」などと笑わせて、得意ネタの「お富与三郎」発端の見初めの場をすきっと演じてくれました。続く円遊は色気のある小噺の「めぐすり」、こういうわかりやすい噺は誰にでも受けるのか、満員の客席は大いに沸いていました。三味線漫談の玉川スミは芸暦80年、83歳が売り物ですが、都々逸のあんこに新内流しを聴かせるなど大サービス。しゃべりを少なくしてもっと唄を聴かせてもらいたいと思うのはお年を考えると贅沢な希望かもしれません。助六師は先代がよくやっていた酔っ払いの小噺、笑い上戸、怒り上戸、泣き上戸の「三上戸」。ここまでで。はとバスご一行が退出し、普段の寄席に戻ったところを、可楽が時事やスポーツを話題にした漫談でつなぎます。

奇術の北見マキは女性のような芸名ですが私が学生のころから寄席で見ていた大ベテランです。そのころは北海と書いて「きたみ」と読ませていましたが、名前の通り北海道出身とのこと。この日は洋服ハンガーを用いたリングの手品が印象的、相変わらずの鮮やかさでした。仲入り前には鯉生がおなじみの「時そば」。誰でも知ってる噺を聴かせるには仕草の上手さとテンポのよさがなくてはなりませんが、特に蕎麦の食べっぷりで受けました。仲入り後、ダブルモアモアはしゃべくり漫才の達者なコンビです。寿輔の破天荒な漫談のあとは三遊亭円輔が「長屋の花見」。今年も寄席で「長屋の花見」を聴く季節になったかと思いました。いったいに芸の世界では季節に先がけていく傾向がありますが、「二月十日、長屋の花見前線に浅草で出会う」というような寄席歳事記風の表現を考えてしまいます。この伝でいけば、夏の「たがや前線」、秋の「目黒のさんま前線」、冬の「掛取り万歳前線」など、これからの楽しみです。円輔の「花見」は17分ほどで要領よく落ちまで演じられました。鼻の上に紙テープを立てながら、文字通り「カミわざ」のようなボンボンブラザースの曲芸のあとはお目当ての小柳枝師。人情美談の「井戸の茶碗」を25分かけてじっくりと聴かせました。この師匠はまことに噺家らしい良い風貌で、古典のネタをいつもきちんと演じてくれます。地味ながら貴重な芸人さんだと思います。

あとがき:

今月は何時寄席に行けるかなあと考えるの毎月の楽しみです。落語ファンは二つある協会のうち、落語協会の方に注目する傾向がありますが、落語芸術協会の席はこれまたいかにも寄席らしい高座が楽しめるので好きです。ここではかつて春風亭柳橋、三笑亭可楽、春風亭柳好、古今亭今輔、三遊亭円遊、三遊亭円馬などという個性的な噺家が活躍していましたが、その名前の多くが今日に引き継がれているのもひとつの見どころ聴きどころです。講談も先代山陽の神田派(日本講談協会)が一座に加わっており、漫才、奇術、曲芸などの色物が豊富なことも特徴です。これからも、ときどき芸術協会の席をレポートしたいと思います。

それにしても、今年の冬は寒いですね。浅草に向かう前に立ち寄った湯島天神の梅も「梅まつり」とはいいながら、まだ咲き始めの風情でした。もうしばらく寒さに耐えることにしましょう。

平成15年2月11日 稲林記

.......................

.......................

2月に入って何かと雑用に追われていましたが、用事があってお休みをいただいた平日の午後、久しぶりの浅草へ足を伸ばしました。「にっぱち」呼ばれる興行の厄月ですが、近頃は寄席の方でも手をこまねいて待っているだけではありません。ふらりと開演直後の演芸ホールで切符を買おうとすると「立ち見になるかも知れませんがいいですか?」と言われて「えっ、満員なの?どうしたわけ?」と訊くと、どうもどこかの会社から「ご招待券」が配られた模様です。いつもは上がらない2階席に案内されると、こちらも真ん中の40席ほどが紐で区切ってあって、「予約席」となっています。「こちらははとバスのお客さん用ですから、途中で帰られたら座っていいです」と説明されて椅子席の奥にある袖の桟敷後ろに導かれました。ここに座ると高座は見えません。高座の音だけ聴きながら、昼食の時間を惜しんでコンビニで買っていったおむすびを食べるというのもよいものです。そのうちにどやどやと案内されてきたはとバスのお客さんが1時間ほどでまたどやどやと出て行ったので、ようやく高座の見える正面の椅子席に移ることができました。これで、寄席通いもなかなかいろんなことがあるものですね。

2月に入って何かと雑用に追われていましたが、用事があってお休みをいただいた平日の午後、久しぶりの浅草へ足を伸ばしました。「にっぱち」呼ばれる興行の厄月ですが、近頃は寄席の方でも手をこまねいて待っているだけではありません。ふらりと開演直後の演芸ホールで切符を買おうとすると「立ち見になるかも知れませんがいいですか?」と言われて「えっ、満員なの?どうしたわけ?」と訊くと、どうもどこかの会社から「ご招待券」が配られた模様です。いつもは上がらない2階席に案内されると、こちらも真ん中の40席ほどが紐で区切ってあって、「予約席」となっています。「こちらははとバスのお客さん用ですから、途中で帰られたら座っていいです」と説明されて椅子席の奥にある袖の桟敷後ろに導かれました。ここに座ると高座は見えません。高座の音だけ聴きながら、昼食の時間を惜しんでコンビニで買っていったおむすびを食べるというのもよいものです。そのうちにどやどやと案内されてきたはとバスのお客さんが1時間ほどでまたどやどやと出て行ったので、ようやく高座の見える正面の椅子席に移ることができました。これで、寄席通いもなかなかいろんなことがあるものですね。