|

|||

| 春の特別企画 平成14年4月14日(日)開催 さいたま市・見沼くらしっく館 | |||

| 「見たり聞いたり」、今回はユニークな会場で行なわれたアマチュア落語会のレポートです。「見たり聞いたり」に加えて「演じたり」が入ってしまった今回ですが、そこのところの事情は後ほど独白させてもらうことにして、まずはいよいよ、「くらしっく館寄席」の始まりです。 | |||

| 初登場「見沼くらしっく館」企画演芸会! このホームページではおなじみのくらしっく館がなんと寄席に早変わり、春の盛りに、ご近所お誘いあわせの和気あいあいとした落語会が催されました。出演は埼玉落語会という39年の歴史をもつ、まぎれも無き素人落語集団です。会員の平均年齢は55歳、髪に白いものや薄いものが目立つようになりましたが大張り切りでの「くらしっく館寄席」、会場と一体になっての楽しい集いでした。 | |||

|  |

||

|

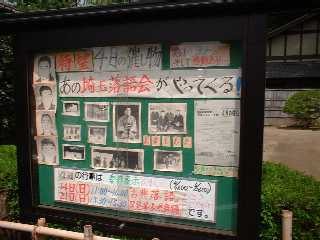

「くらしっく館寄席」の開催を告げる入口のポスター

|

「あの埼玉落語会がやってくる」。「あの」って「どの?」なんて意地悪を言っちゃいけません。掲示板には会員の若き日の写真が貼り混ぜになっており、往年のスター?アマチュア落語家達の姿につられてふらふらと会場へきてしまったお客様も少なくありません。 |

||

|  |

||

|

嵐の前の静けさ、落ち着いた佇まいの「くらしっく館」 | 大切なお客様を迎えるための正式な入口、「式台」にて続々見えるお客様には木の下足札が渡されています。「亀の五百番」とか「卯の十三番」などと書かれた時代物の下足札はもちろん、宮内先生の提供によるものです。揃いの半纏で受付案内をするのは埼玉落語会の会員達です。 | ||

| 定刻の11時ちょうどに始まった「くらしっく館寄席」へ午前の部、午後の部合わせて180名(くらしっく館発表)のお客様が見えました。当初は楽屋の人数10名を超えたら「まあ成功としよう」などと、弱気だった会員達も大いに気をよくして、太神楽の後見ではありませんが「張り切って、いつもより余計にやっております」という光景が随所に見られました。出演者の一覧と予定の演目は当日会場で配られたプログラムに記されていますが、順番は決まっていません。楽屋で着物を着た順に上がるかと思えば、途中で、「次!上がらせて!」などと待機している仲間を押しのけてさっさと高座に上がってしまう出演者も現れる無法状態。それでも、終わってみればちゃんと予定の時間に納まっているところがベテラン揃いの埼玉落語会ならではの離れ業です。当日の様子を紹介した末尾に「番組表」を掲載しましたが、何人かの出演者が午前、午後にダブって出演しているのもそんな楽屋事情を反映しています。 | |||

|

|

||

|

会場はご覧のように「くらしっく館」座敷を三部屋ぶち抜きにした大座敷。どこからか借りてきた毛氈を敷いて座布団を置けば立派な高座が出来上がりました。お客様は好きなところに座布団をあてて、このくらいの入りだと足も伸ばせるし、ゆったりとくつろいで落語を聴くことが出来ます。 | |||

|  |

||

|

この日、午前、午後を通じての目玉、「かん亭志ま生」こと宮内正勝先生の道具入り噺「一ト目上り」後ろに掛かっている掛け軸は佐久間象山の自筆の「お宝」、高座に置かれている他の道具も逸品揃い、落語と一緒に目の保養も楽しめるユニークな一席でした。

|

「くらしっく館」の押入れには、落語ぐっずお宝が展示されていました。昭和30年代の寄席の番組、懐かしい落語家の色紙、寄席にちなんだ浮世絵や版画の数々を、お客様は手にとって眺めていました。 |

||

|

午前の部 「番組表」

午前の部は出演者8名、当初は4名が割り当てられていたのですが、進行状況を見ながらの飛び入り、割り込みが相次ぎ、ご覧のような結果となりました。 |

午後の部 「番組表」

午後の部の出演者は飛び入り奇術を入れて6名、これもぴったり合計で2時間に納まったところが会員のチームワーク、阿吽の呼吸の賜物です。 |

||

|

あとがき: この日は数日続いた強風荒れ模様の天気がおさまって、のどかな「お花見日和」になりました。例年ならまだ楽しめるはずの桜はとうに散っていましたが「気分」だけは「お花見気分」のなかで、午前、午後の2回行なわれた「寄席」にお出でくださったお客様(出演者の身内も含めて)は我々出演者の予想を上回りました。会場の「くらしっく館」では館長さんが先頭に立って集客につとめ、ご近所の病院や老人施設にも声をかけてお客様を確保してくださったとのことです。埼玉落語会の会員の中でもっとも精力的に客集めをしたのが会長の「かん亭志ま生」こと宮内正勝先生で、先生は春休みの「史跡めぐりツアー」の講師として乗り合わせた皆さんに、この催しの「ちらし」を配って宣伝していたのだそうです。この裏話を終演後のお蕎麦屋さんで聞いた会員たちは一様に感無量の表情で「ありがたい!」と叫んだものです。 出演した会員達の噺の内容とか、芸のレベル?とか気になる方もいらっしゃると思いますが、埼玉落語会は昔から「素人らしく一生懸命に落語をやる」というのをモットーにしており、それは今も変わっていません。会員ひとりひとりに加わった年輪がそれぞれの個性を味わい深くしており、「歳とともに上手くなってる!」という自画自賛のコメントもありました。本当かなと思うお方がいましたら、是非次回にお出でください。 幸いなことに、見沼くらしっく館の館長さんからは「来年も是非やってください」というお言葉をもらいました。会場の設営、番組の時間割等、今年はいくつかの試行錯誤がありましたが、それを活かしてさらに楽しい会にしようと、会員一同今から来年の趣向を話し合っています。 平成14年4月17日 稲林記

|

|||