今月の寄席

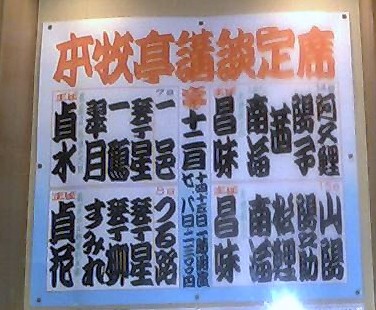

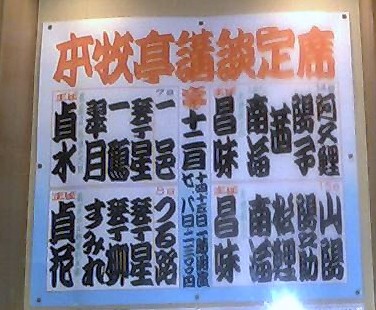

平成14年12月 黒門町本牧亭

なんだかんだ言ってるうちに今年も師走に入ってしまいました。師走、年の暮れとくれば講談席、というわけでもないのですが、なにしろ「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」の世界です。とりわけ、今年はなんども言うようですが赤穂義士討入り300年の節目の年。結構な義士伝でも聴いてみたいではありませんか。今年7月に移転開場した黒門町本牧亭の顔ぶれをみると、人間国宝になった貞水先生が主任で「義士銘々伝『松浦の太鼓』」が予告されています。このところちょっと疲れ気味、天気も悪そうだし、週末は家にいようという昨夜の決心もどこへやら、気が付くと電車で上野を目指していました。それじゃまるで夢遊病者ですが、とにかく思い立ったが吉日。落語色物席と違って講談の方は一日限りの出演者と演目ですから、その日に行かないことには、あとで文句が言えないのです。少し広くなったとはいえ30名がやっとの本牧亭ですから、13時開演に12時入場は当然の心構え。3人目の客となって、壁を背にした最後尾の座布団に身を横たえて・・って、それじゃあ病人ですが、ちゃんと端坐して12時20分から続々登場する前座さんを聴きました。

データ:

なんだかんだ言ってるうちに今年も師走に入ってしまいました。師走、年の暮れとくれば講談席、というわけでもないのですが、なにしろ「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」の世界です。とりわけ、今年はなんども言うようですが赤穂義士討入り300年の節目の年。結構な義士伝でも聴いてみたいではありませんか。今年7月に移転開場した黒門町本牧亭の顔ぶれをみると、人間国宝になった貞水先生が主任で「義士銘々伝『松浦の太鼓』」が予告されています。このところちょっと疲れ気味、天気も悪そうだし、週末は家にいようという昨夜の決心もどこへやら、気が付くと電車で上野を目指していました。それじゃまるで夢遊病者ですが、とにかく思い立ったが吉日。落語色物席と違って講談の方は一日限りの出演者と演目ですから、その日に行かないことには、あとで文句が言えないのです。少し広くなったとはいえ30名がやっとの本牧亭ですから、13時開演に12時入場は当然の心構え。3人目の客となって、壁を背にした最後尾の座布団に身を横たえて・・って、それじゃあ病人ですが、ちゃんと端坐して12時20分から続々登場する前座さんを聴きました。

データ:

平成14年12月7日 12時20分開演 黒門町本牧亭

| 演芸 | 出演者 | 演目 | 備考 |

| 前座 | 田辺駿之介 |

曾呂利新左衛門

「柿のご意見」 | 12:20 |

| 前座 | 一龍斎貞橘 |

川中島合戦

「小島弥太郎・誉れの使者」 | 12:30 |

| 前座 | 田辺一凛 |

狩野探幽

「大津屋の屏風絵」 | 12:50 |

| 講談 | 田辺一邑 |

中江藤樹

「少年時代」 | 13:02 |

| 講談 | 宝井琴星 | 「正直車夫」 | 13:30 |

| 講談 | 田辺一鶴 |

童謡講談

「野口雨情と滝廉太郎」 | 14:00 |

| お仲入り |

|

| 14:33 |

| 講談 | 神田翠月 | 「瞼の母」 | 14:43 |

| 主任 | 一龍斎貞水 |

赤穂義士銘々伝

「松浦の太鼓」 | 15:15 |

入り:開演時 7人 仲入り時 22人 終演時 22人 打ち出し:15時50分

コメント:

講談席の楽しみは前座さんの口ならしを聴くことです。この日も3人の前座さんが次々に上がって勉強中の読み物を演じてくれました。ああ、さっき切符を売ってくれた女の子が一凛さんか、などとひとりづつ顔と名前を覚えてゆきます。川中島合戦の「誉の使者」というのは一部に修羅場読みも入って面白かったです。

番組表に記載されていた出演者の一番手が女流の田辺一邑さん。少年時代の中江藤樹(幼名籐太郎)を厳しく育てる母の愛情物語でしんみりさせました。飄逸な風貌の宝井琴星は明治の元勲、黒田清隆に正直一途を認められた人力車夫の出世ばなし。仲入り前はヒゲの一鶴先生が大声を張り上げての日本唱歌史を扱った童謡講談。この日は実際には歌わなかったが、ときには伴奏をつれて来て「歌う」バージョンもあるのだということを客席の会話から知りました。「今日は歌わなくてよかった!」なんて、安心したような声もありましたが、とにかく独特なキャラクターの先生です。

お仲入りのあと、女流の草分け翠月さんの「瞼の母」は芝居の舞台を見ているような感じでしっかりと焼きつきました。力のある講釈師なのでしょう。

お後お目当ての貞水先生、つやつやした頭のひかりと精気溢れる表情でこの日唯一の忠臣蔵ネタをじっくり伺うことが出来ました。元禄十五年師走の十三日、討入りの前日に、赤穂義士の中で俳句に優れた大高源吾(俳名:子葉)に出会った宝井箕角が「年の瀬や 水の流れと ひとの世は」と即席で詠んだ句に、大高がつけた「明日待たるる その宝船」という言葉の意味が解らず、苦悶の挙句「仇討ち本懐」の謎と気付き声援を送る。一方、箕角から打ち明けられてその意味を察した松浦候が14日の深更、かすかに聞こえてくる山鹿流の陣太鼓に討入り決行を知り、家中のものを皆起こして、本懐を喜ぶという、芝居でもよく演じられる典型的な外伝をさえた口さばきで快く聴かせてくれました。

あとがき:

本牧亭は25人くらいまでがちょうどよいくらいの小さな席です。この日は後ろに座って時々目で人数を数えていましたが、22人まででした。思えば2300円の入場料で、たった22人で人間国宝の芸を聴けるところは他にありません。テレビの娯楽とは違って、演芸鑑賞はますます細分化しミニコミ的な世界に入ってゆくのでしょうか。それはともかく、楽しい午後のひとときでした。

あとがき:

本牧亭は25人くらいまでがちょうどよいくらいの小さな席です。この日は後ろに座って時々目で人数を数えていましたが、22人まででした。思えば2300円の入場料で、たった22人で人間国宝の芸を聴けるところは他にありません。テレビの娯楽とは違って、演芸鑑賞はますます細分化しミニコミ的な世界に入ってゆくのでしょうか。それはともかく、楽しい午後のひとときでした。

平成14年12月8日 稲林記

.......................

.......................

なんだかんだ言ってるうちに今年も師走に入ってしまいました。師走、年の暮れとくれば講談席、というわけでもないのですが、なにしろ「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」の世界です。とりわけ、今年はなんども言うようですが赤穂義士討入り300年の節目の年。結構な義士伝でも聴いてみたいではありませんか。今年7月に移転開場した黒門町本牧亭の顔ぶれをみると、人間国宝になった貞水先生が主任で「義士銘々伝『松浦の太鼓』」が予告されています。このところちょっと疲れ気味、天気も悪そうだし、週末は家にいようという昨夜の決心もどこへやら、気が付くと電車で上野を目指していました。それじゃまるで夢遊病者ですが、とにかく思い立ったが吉日。落語色物席と違って講談の方は一日限りの出演者と演目ですから、その日に行かないことには、あとで文句が言えないのです。少し広くなったとはいえ30名がやっとの本牧亭ですから、13時開演に12時入場は当然の心構え。3人目の客となって、壁を背にした最後尾の座布団に身を横たえて・・って、それじゃあ病人ですが、ちゃんと端坐して12時20分から続々登場する前座さんを聴きました。

なんだかんだ言ってるうちに今年も師走に入ってしまいました。師走、年の暮れとくれば講談席、というわけでもないのですが、なにしろ「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」の世界です。とりわけ、今年はなんども言うようですが赤穂義士討入り300年の節目の年。結構な義士伝でも聴いてみたいではありませんか。今年7月に移転開場した黒門町本牧亭の顔ぶれをみると、人間国宝になった貞水先生が主任で「義士銘々伝『松浦の太鼓』」が予告されています。このところちょっと疲れ気味、天気も悪そうだし、週末は家にいようという昨夜の決心もどこへやら、気が付くと電車で上野を目指していました。それじゃまるで夢遊病者ですが、とにかく思い立ったが吉日。落語色物席と違って講談の方は一日限りの出演者と演目ですから、その日に行かないことには、あとで文句が言えないのです。少し広くなったとはいえ30名がやっとの本牧亭ですから、13時開演に12時入場は当然の心構え。3人目の客となって、壁を背にした最後尾の座布団に身を横たえて・・って、それじゃあ病人ですが、ちゃんと端坐して12時20分から続々登場する前座さんを聴きました。