データ:

データ:|

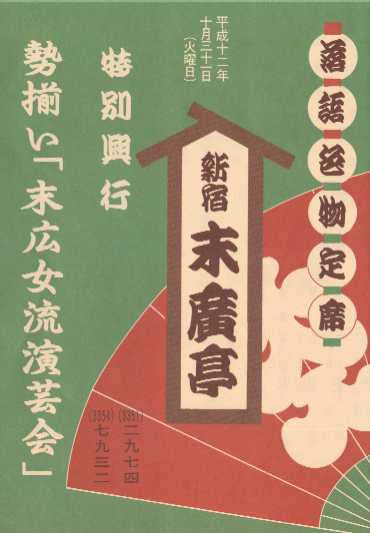

10月31日新宿末広亭 夜の部 余一会 勢揃い「末広女流演芸会」 |

11月9日 池袋演芸場 上席 夜の部 |

11月10日 国立演芸場 10月上席 |

|

漫談・川柳つくし(途中から) 俗曲・檜山うめ吉、 漫談・新山真理、 落語・春風亭昇美依、 奇術・松旭斎美智 落語・林家きく姫、 三味線漫談・三遊亭小円歌、 掛合い講談「南部坂雪の別れ」 神田紅・紫・陽子、 −お仲入り−、 木遣り(小円歌、歌る多、 菊千代、右団冶、美智) 太神楽曲芸・柳貴家小雪 リレー落語「子別れ」 (上)右団冶 (中)菊千代 (下)歌る多。 |

講談・神田陽子「与謝野晶子」、 漫談・新山真理 俗曲・春風亭美由紀 手品・松旭斎小天華、 三味線漫談・玉川スミ −お仲入り− 講談・神田紫「五郎正宗孝子伝」、 主任・桂右団冶「子別れ下」、 大喜利・踊り大会 右団冶、紫、美由紀 「風流深川節」 「桃太郎」 「せつほんかいな」 「奴さん」、 「かっぽれ」 |

小文治「しらみ茶屋」、 マジック・北見伸& スティファニー 物まね・江戸家猫八、 −お仲入り− 鯉太「転失気」 可楽「小言幸兵衛」、 曲芸・喜楽、喜乃、 主任・文治「蛙茶番」 |

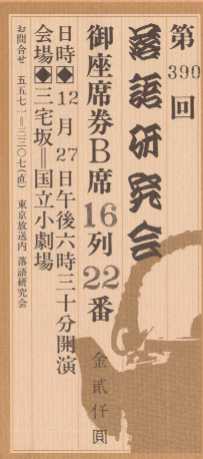

12月27日 国立小劇場 落語研究会。

12月27日 国立小劇場 落語研究会。|

12月9日 池之端本牧亭 |

12月27日 国立小劇場 落語研究会 |

12月29日 新宿末広亭 |

|

前座・京子 「女天一坊・莫連お玉の序」 小松 「明智左馬介の湖水渡り」 陽司 「球界の月見草・野村克也」 すみれ 「五郎正宗孝子伝」 松鯉 「水戸黄門記(第一回)」(全25回中) −お仲入り−

愛山「新作・気になる男 アクツタカシ」 (脅迫神経症)

主任・陽子「大石妻子別れ」 |

横目家助平 「孝行糖」 柳家蕎太郎 「転宅」 古今亭志ん輔 「富久」 −お仲入り− 柳家権太楼「文七元結」 |

前座・さん坊「寿限無」 さん光「松竹梅」、 小太郎「長短」、 津軽三味線「元九郎」 さん蕎「井戸の茶碗」 権太楼「佃祭」 お仲入り 物まね・小猫 権太楼「大山詣り」 さん蕎「福禄寿」 |