見たり聴いたり:

このところの外出自粛で劇場にも足を運べずにおりましたが、久しぶりに国立小劇場の文楽九月公演を聴きに行くことが出来ました。「文楽」ですから、観に行くというのが普通ですが、若い頃から音曲に親しんできた私にとって、文楽見物の楽しみは身近に浄瑠璃を聴くことです。今回も舞台上手にある太夫・三味線の床(ゆか)に近い絶好の席を取っていただきました。

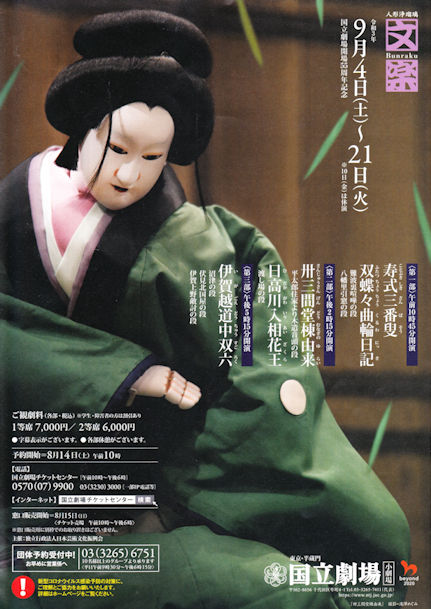

今年九月の文楽公演は三部制で下記の内容です。 第一部 「寿式三番叟」 「双蝶々曲輪日記」 第二部 「卅三間堂棟由来」 「日高川入相花王」 第三部 「伊賀越道中双六」 この中で、久しぶりに聴いた第二部の「卅三間堂棟由来」(平太郎住家より木遣音頭の段)についてお話しします。 今回、義太夫の床は次の三組の太夫と三味線により分け持たれています。 中) 豊竹睦太夫 三味線 鶴沢清志郎 切) 豊竹咲太夫 三味線 鶴澤燕三 奥) 豊竹呂勢太夫 三味線 鶴澤清治 あらすじを申し上げますと、以下の通りです。 横曽根平太郎という武士が、熊野参詣の途中で、切り倒されようとしている柳の木の難を救いました。その柳の精はお柳(りう)という女の姿となって平太郎と夫婦になり、二人の間には緑丸(みどりまる)という男の子が生まれます。子供が生まれて五年後に柳は三十三間堂の棟木の用材として伐り倒されることになり、お柳は夫や子と別れなければならなくなりました。お柳の苦悩と夫への告白が前半の山場です。夫の母と緑丸の悲嘆がここで繰り広げられます。後半「木遣音頭の段」で、切り倒された柳が木遣歌にはやされて運ばれて来ますが、夫や子がそばに来ると動かなくなってしまいます。警固の武士進ノ蔵人の許しを得て、緑丸に綱を引かせ、平太郎が木遣唄を歌うと柳は動き出し、柳の木が母親であることに気が付いた緑丸が思わず駆け寄り、平太郎とともに別れを惜しむ姿が哀れです。人夫の歌う木遣唄と、平太郎が悲しみのうちに歌う木遣唄との対比も聴きどころとなります。 プログラムに添えられた解説によりますと、宝暦十年(1760年)に初演された「祇園女御九重錦」が一時途絶えていたのですが、三段目が復活して「卅三間堂棟由来」の外題で演じられるようになったということです。「平太郎住家から木遣音頭の段」として演じられるこの曲は、俗に「柳」(やなぎ)と呼ばれている人気曲です。 昭和40年代から昭和の終わるまで上野広小路に在った講談定席本牧亭で毎月20日、21日に開催されていた「女流義太夫の会」(義太夫協会公演)を楽しみに通っていました。「柳」は往年の娘義太夫の流れを汲む女流義太夫の会ではお馴染みの演目でした。大御所の竹本土佐広(浄瑠璃)を頂点とする多彩な顔触れが今でも思い出されます。 今月の国立劇場では「卅三間堂棟由来」をカットなしの完全版の通しということで、1時間半ほど掛けて上記三組の太夫と三味線で演じられました。主な人形の配役は 女房お柳=吉田和生、平太郎の母=吉田蓑一郎、横曽根平太郎=吉田蓑二郎 です。 今回、東京で十六年ぶりとなる完全版では、通常の文楽公演や素浄瑠璃の会ではカットされることの多い端場(上の表記では〝中〟)と、〝奥〟で終盤の「木遣音頭」に先立つ悪人和田四郎の狼藉(母殺害)と平太郎による敵討ちが加えられています。 浄瑠璃の聴きどころを味わいたいと思います。お柳の口説きから聴いてみましょう。 夢をや結ぶらん の〝送り〟に続けて …、当代随一の咲太夫がはんなりと語り始めます。 風が持て来る斧(おの)の音、伐木(ばつぼく)とうとうてうてうと、木を切る音や堪(こた)へけん、 このあたり、斧の音を窺わせる三味線(燕三)の聞かせどころでもあります。 お柳(りう)は身内の苦しみをぢつと堪(こら)へて立ち寄れど、えも岩代の結び松、我は柳のみどり子が顔を眺めつとつ置いつ、やうやうに気をしずめ オヽそれよ、互ひに顔を合はせては、身の上語るも面映ゆし。寝入り給ふを幸ひに今、自らが言ひ残す、必ず夢と思さずとあからさまに聞いてたべ。 ナウ我こそ誠(まこと)は柳の精、雨露(うろ)の恵みに生ひ育ちかやうに夫婦となることも、一方(ひとかた)ならぬ因縁ぞや… 夢うつつの夫の耳に妻の独白が伝わります。やがて、 言ふ声さへも忍び泣き、立つて見、居て見、声上げて、『わつ』とぱかりに泣き叫ぶ ここまで来てはもう寝てられません! 音に目覚ます平太郎「さては夢とも現(うつつ)とも、聞きしは誠でありけるか、何とてつれなくやるべきぞ」と、抱(いだ)き留(と)むれば、一間(ひとま)より、老母も共に転(まろ)び出で「様子は聞いたコレお柳(りう)、嫁女(よめんじょ)なう」と、呼ぶ声も散り来る柳の葉隠れに、形は消えて失せにけり…。 と、お柳の姿は消えてしまいます。 『そこよ』『こゝよ』と母と子が、尋ぬる音にみどり丸「母様(かかさま)、どこへ往(い)かしやつた、母様いなう母様いなう、母様」と父が後ろに駈け廻り、尋ね迷ふ幼子を見るに堪えかね父親も「みどりが母やい」「嫁女なう」「母様」と声をはかりに三人が、尋ね廻れば流石にも引かるゝ心執着の、またも姿を現す有様「ヤア母様か」と駈け寄る幼子 探し回る家族の前に再び姿を現して名残を惜しんだ後、改めて 時こそ来たれいざさらばさらばさらばの声の下、姿は見えずなりにけり。 お柳は柳のもとに帰って行きます。 (以上、「平太郎住家」) 父と子が後を追って、伐られて運ばれていく柳の木にたどり着き、この後、「木遣音頭の段」へと移ります。 早や東雲(しののめ)の街道筋(かいどうすじ)、木遣囃子(きやりばやし)で地車(じぐるま)の、轟(とどろ)く音ぞ勇ましや 人夫どもの歌う木遣唄が陽気に響き渡るところ、力強い呂勢太夫の声に三味線の重鎮、清治の撥(ばち)が冴えわたります。 このひと節が「柳」を人気曲に押し上げたと言ってもよいでしょう。 俄(にわ)かに車(くるま)地に座り、ゑいや声して人夫ども、押せども引けども一寸も先へ行かぬぞ不思議なる。 突然動かなくなった柳の木の前に、身拵えした平太郎とみどり丸が現れます。 「さてこそこの木の動かぬは、目前親子恩愛の、別れを惜しむと覚えたり。妻が霊をも諌(いさ)めるため、何卒(なにとぞ)綱をこの倅(せがれ)に、引かさせて給はらば有り難からん」 と申し出た平太郎の願いが許されます。 「ハゝア忝し」と一礼述べ、みどり諸共立ちかゝり、木遣音頭は父が役、翳(かざ)す扇も萎(しお)れ声、 萎(しお)れる声で父が歌う木遣唄に、事情を察したみどり丸が 「ヤア、コリヤおれが母様か」と、綱引き捨てゝ『ワツ』と泣き、縋(すが)り嘆(なげ)けば父親は、涙に声も枯れ柳、 愁嘆場で柳の木にすがりつくみどり丸とそれをかばう父・平太郎…。 引けば引かるゝ恩愛の『孫よ孫よ』と夕べまで、愛(いと)しがつたる老母さへ、道の巷(ちまた)に葬らんと、かき抱(いだ)きたる孝の道、 忠義に厚き蔵人が、諌(いさ)めて帰る都の土産(つと)、梛(なぎ)と柳の契りたる、連理返りや楊枝(ようじ)村、夫婦坂(めおとざか)とて言い伝ふ、 棟木(むなぎ)の由来因縁を、語り伝えていちじるき。 きりりと語り納める段切れの言葉に余韻があります。 以上、公演プログラム付録の床本(ゆかほん)から詞章(着色表示)を抽出しました。 あとがき  いつもの座席から右手前方の太夫・三味線床を見ている時間が多く、上手上方の電光掲示板に表示される「浄瑠璃の詞章」を眺めながら、ここという場面では人形の配置と動作を確認するというやや偏った文楽見物をしています。 いつもの座席から右手前方の太夫・三味線床を見ている時間が多く、上手上方の電光掲示板に表示される「浄瑠璃の詞章」を眺めながら、ここという場面では人形の配置と動作を確認するというやや偏った文楽見物をしています。人形では人間国宝の重鎮、吉田和生の遣う「お柳」が情のあふれた所作であったことを特筆しておきます。和生さんは師匠吉田文雀(2016年に引退後逝去)の左遣いをされていた時から観ていて、現在のお立場にあることを喜ばしく思っています。 和生さんの生まれは1947年、私とほぼ同年配です。文楽人形の最高峰が同年配ということ。太夫の咲太夫さんも私より二歳だけ年上ということを知りました。自分がそういう歳になってしまったことをしみじみと感じています。 文楽九月公演のチラシです

令和3年9月22日 稲林記

|