わたしの本牧亭

PSC広報誌「わ〜!」第5号より

稲林昌二

本牧亭発見!:

昨年の暮、12月も押し詰まったころ、私はうれしさを押さえきれずに右のような手作りのはがきを数人の古い友人に送りました。そうです。あの本牧亭が上野池之端仲通りの路地にひっそりと息づいていたのです。もちろん、往時の本格的な寄席の佇まいはなく昔を偲ばせるものは「日本料理・本牧亭」という看板の文字と二階につくられた小さな高座に置かれた釈台(講談を読むときの小机)だけでしたが、それだけでも私がこの原稿を書こうと思い立つには十分すぎる道具立てでした。これからは月に数回ここで行われる講談の会へ足を運び、1階の小体(こてい)な割烹では仲間とお銚子を傾ける楽しみがあります。

三代の本牧亭:

本牧亭という名前が広く知られるようになったのは昭和37年に安藤鶴夫が書いた小説「巷談本牧亭」が翌年出版されて直木賞を受賞してからでしょう。私が知っている本牧亭の古い姿は昭和34年に建てられたという木造2階建で、場所はその後も同じ上野広小路の交通公社と根岸カメラ店の間の路地を入った左手、今も残る天寿々という天ぷら屋の手前にありました。ときどき通うようになったのは昭和40年前後ですが、そのころでもかなり古びた感じがあって、木戸を入って2階の畳敷きの客席へあがる階段は少しきしむように感じられたものです。その後、昭和47年に鉄筋コンクリート造りのしっかりとした建物になって何十年でもつづけられそうだと思いながら、講談の衰退で客足の少ないことだけが気がかりでした。その本牧亭が看板を降ろして土地ごと売ってしまうということを聞いたのは平成元年の春でした。席亭でもあったおかみさんにわけをたずねたところ、「相続税が払えないから」という話でがく然としたことを覚えています。

閉鎖は平成2年の1月10日。前年12月末、職場の仲間との忘年会を年末で閉店することになっていた「日本料理・本牧亭」で行い、これがひとつの思い出となりました。本牧亭と居酒屋さん?この2つは一身同体でした。以前の木造のときから1階は「酒亭ほんもく」になっていて、これが引き継がれたのです。下のお店の方はかなり流行っていて寄席の経営を支えていたようです。閉鎖するときおかみさんは「少し経ったら、近くに小さなお店と少人数で楽しめる席を作ろうと思っている」といい、平成3年4月には「本牧亭の灯は消えず 席亭・石井英子一代記」という本も出ました。その後、上野のどこかの路地に本牧亭ができたという風の便りを聞き、何度か探して歩いたものの、そのつど「泪さしぐみ帰り来ぬ」ということを繰り返していたのが、つい最近インターネットのお陰で在り処が知れたというのが冒頭のエピソードなのです。

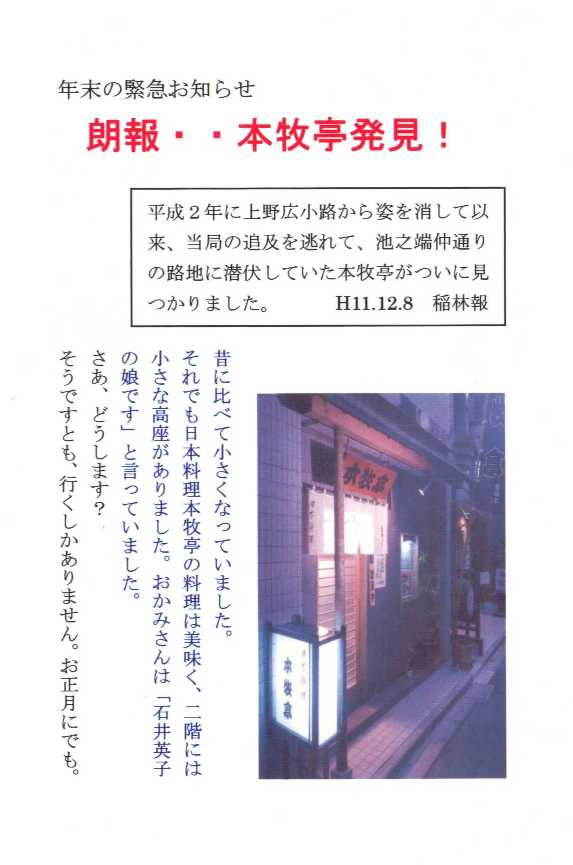

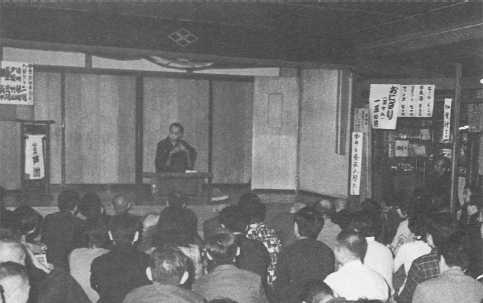

木造時代の本牧亭客席 (ご参考の 2) より)

彦六を名乗って亡くなった八代目林家正蔵、晩年の口跡の衰えを強調する物まねの餌食になっているのがなんとも残念です。全盛時には三遊亭圓朝作の人情噺や道具入り芝居噺、現代作家の手になる新作もの(「生きている小平冶」鈴木泉三郎原作、「笠と赤い風車」平岩弓枝作など名演が多い)をよくし、一方で落し噺にも独特の味わいがあって、まくら風にしゃべる随談も楽しいものでした。この正蔵師がほぼ毎月の晦日の晩に開いていた独演会「林家正蔵会」が木造の本牧亭を根城にしていました。私の学生時代の本牧亭通いはここから始まったようです。さっき言いました座敷の客席で小さな座布団にお膝おくりをしながらじっくりと噺を聴く気分はその当時すでに椅子席になってしまった他の寄席とはひと味違いました。前座のあと二席、仲入りをはさんでちょっと色物があってもう一席。つごう三席は正蔵師匠の噺が聴けるので、当時はかなり盛況でした。特に毎年12月の30日は「牛めし会」と称して、仲入りのときに林家特製の牛スジをよく煮込んだ「牛丼」が入場者全員に振舞われ、ちゃわん酒まで配られるというので客席は大変な熱気でした。

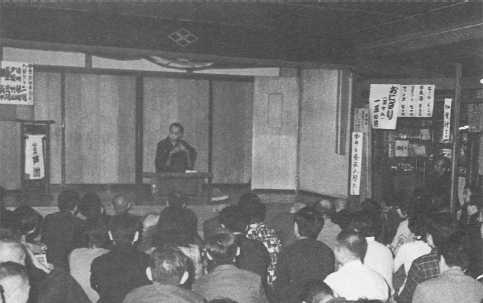

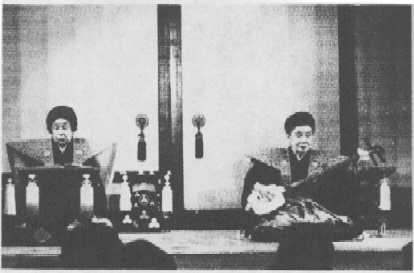

竹本土佐広 (左) と 鶴澤三生 (右)

(ご参考の 4) より)

女流義太夫と「新内・岡本文弥の会」のころ:

昭和47年に新築された鉄筋コンクリート造りの本牧亭はやる気十分でした。「本牧亭友の会」などもできて、年会費を払って会員になると6枚くらいの入場券が送られてくるということもあって、本郷の会社に勤めるようになった私の本牧亭通いに拍車がかかりました。先輩の影響で文楽に親しみ始めたこともあって毎月20日と21日に行われる女流義太夫の会に通うようになり、これも入場券をもらいたくて賛助会員になってしまいました。一方で義太夫が上方なら江戸浄瑠璃の新内も聴かないことには先祖の助六に申し訳がないというようなことで、やはり本牧亭を本拠地にして偶数月の10日に開かれる「新内・岡本文弥の会」へわりとまじめに通いました。

女流義太夫と聞いて、ご年配の方は「ああ、娘義太夫か」とお思いになるかもしれませんが、昭和も40年代以降になると、お色気で売る太夫さんはほとんどいなくなりました。何しろ人間国宝になった方もいるくらいです。それでもどこか優しさがあります。「とざい東オ西、このところお聞きに達しまするは奥州安達原三段目の切、太夫、竹本土佐広、三味線、鶴沢三生、まずはいよいよ袖萩祭文の段、とざい東オ西」という楽屋からの口上に続いて、「デーン、デンデンデン・・」というオクリの太棹の音が響き渡り、和綴じの床本を見台からうやうやしく持ち上げた太夫さんがこれを頭の上にいただいてからおもむろに開いて、「立って入りにける。たゞさへ曇る雪空に・・・」と低く語り始めて次第に観客を浄瑠璃の世界へ誘い込むのがなんともいえません。

岡本文弥さんはご存知もあろうかと思いますが、先年102歳の長寿で亡くなるまで新内を語っていましたから、私が聞き始めたときにはすでに75を超えていたことは確かです。見台にもたれるようにして少し小声で地の部分やせりふをしっとりと語りながら、くどきの節回しには新内独特のあわれが漂っていたように思います。文弥さんが出版された「定本・新内集」という本のはじめの部分には「こころがまえ」という小文があって、「新内は、西の義太夫と並んで「語り物」の浄瑠璃音曲の代表です。・・(中略)・・、勉強のためには義太夫をよくきいて下さい」というくだりがあるのを読んで早合点に、わが意を得たと思ったものです。筆まめであった文弥師匠が自筆で書いてくれた会の案内のはがきの宛名書きはいまでも私の宝物になっています。

昭和47年から平成2年までの本牧亭外観

(ご参考の 2) より)

本牧亭は正式には講談の定席として「講釈場」あるいは「釈場」と呼ぶのが本当でしょうが、講談のほかにもこのようにいろいろなことを教えてくれた私の学校でした。平成2年から約10年の空白期間をおいて、三代目の本牧亭とのお付き合いは始まったばかりですが、これからも私の学校のひとつとして、これまでにもらった素敵な思い出とともに大切にしていこうと思います。

ご参考:

1)「巷談本牧亭」安藤鶴夫 桃源社 (昭和38年)

2)「本牧亭の灯は消えず」石井英子 駿々堂 (平成3年)

3)「彦六からの手紙 林家正蔵会の記録」 永井啓夫・伊東清編 三一書房 (平成8年)

4)「知られざる芸能史 娘義太夫」水野悠子 中公新書 (平成10年)

5)「長生きも芸のうち 岡本文弥百歳」森まゆみ 毎日新聞社 (平成5年)

6)「定本 新内集」岡本文弥 同成社 (昭和55年12月)

7) ホームページ(講談研究) http://kodan.com/kodan/index.html

以上