見たり聴いたり:

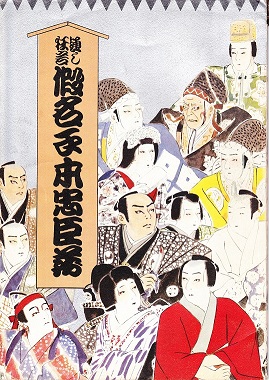

朝の目覚めに、その昔仲間とともに歌舞伎座の三階から声を掛けていた役者衆の名前と姿を思い浮かべていました。なんとなく懐かしくなって、起き抜けに書棚を探ってみると、昭和40年12月の歌舞伎座「通し狂言・假名手本忠臣蔵」プログラムが出てきたのでぱらぱらと眺めてみると、今朝思い出していた役者のはまり役が並んでいます。55年を遡(さかのぼ)って当時の舞台を味わいたいと思います。

1, 公演の内容と主な配役 プログラムには次のような芝居の内容が記されています。 「通し狂言・假名手本忠臣蔵」 昭和40年12月1日〜25日 歌舞伎座 〔昼の部〕11:30開演 大序 鶴ケ岡社頭兜改めの場 菊之助、三津五郎、梅幸、延若、宗十郎 三段目 足利館門前進物の場 三津五郎、梅幸、延若、薪蔵、多賀蔵 同 殿中松の間の場 四段目 扇ケ谷塩谷判官切腹の場 梅幸、九朗右衛門、権十郎、鯉三郎 菊蔵、羽左衛門 同 表門城明け渡しの場 浄瑠璃 道行旅路の花婿 清元連中 勘三郎、梅幸、延若 〔夜の部〕4:30開演 五段目 山崎街道鉄砲私の場 勘三郎、薪水、弥五郎、勘弥 同 二つ玉の場 六段目 与市兵衛内勘平腹切の場 勘三郎、羽左衛門、薪水、多賀之丞、 宗十郎、梅幸 七段目 祇園町一力茶屋の場 羽左衛門、延若、雀右衛門 八段目 道行旅路の嫁入 竹本連中 勘弥、玉三郎 十段目 天川屋義平家の場 三津五郎、門之助、羽左衛門 十一段目 高家討入りの場 羽左衛門、福助、市蔵、男女蔵、半四郎 大詰 両国橋引揚の場 勘弥、市蔵、家橘、菊蔵、半四郎、延若 ざっと書き写しただけでも、懐かしい名前が並んでいて思わず頬が緩みます。同じころに芝居を見ていた方にはうなずいていただけると思います。 2.懐かしい役々を思い出して  記憶をたどります。ご存じのように忠臣蔵の冒頭、「大序」では置きの浄瑠璃に続けて、足利直義の「いかに、師直」という第一声が響きます。このとき直義を務めたのが尾上菊之助です。当時NHKの大河ドラマ「源義経」で主役に抜擢された菊之助(現・菊五郎)が清々しい姿で客席を魅了したのを覚えています。「ハアゝ、」と応える高師直は坂東三津五郎で、当時すでに重鎮の役を演じています。大序にはほかに尾上梅幸が塩治判官、實川延若が桃井若狭之助で連なりますが、澤村宗十郎の顔世御前が気品のある姿を見せていました。 記憶をたどります。ご存じのように忠臣蔵の冒頭、「大序」では置きの浄瑠璃に続けて、足利直義の「いかに、師直」という第一声が響きます。このとき直義を務めたのが尾上菊之助です。当時NHKの大河ドラマ「源義経」で主役に抜擢された菊之助(現・菊五郎)が清々しい姿で客席を魅了したのを覚えています。「ハアゝ、」と応える高師直は坂東三津五郎で、当時すでに重鎮の役を演じています。大序にはほかに尾上梅幸が塩治判官、實川延若が桃井若狭之助で連なりますが、澤村宗十郎の顔世御前が気品のある姿を見せていました。三段目の殿中刃傷の場面では三津五郎の師直が仕掛けるねちっこい悪口にじぃっと耐える梅幸の判官が印象的で、この後の四段目「切腹」の場面を通して、梅幸が前半の芝居をふくよかなものにしてくれました。四段目の後、清元「落人」で踊られる道行で勘三郎の勘平と梅幸のおかるにからむ河内屋(延若)の鷺坂伴内が舞台を盛り上げました。 五段目の「山崎街道」、六段目の「腹切」は勘三郎(十七代目)の芝居ですが、山崎街道の主役は斧定九郎を演じる守田勘弥であるといってよいと思います。その後、長く芝居を見てきていろいろな役者が演じる定九郎に出会いましたが、私の中の定九郎役者は喜の字屋(勘弥)で決まりです。六段目の勘平も中村屋に止めを刺します。この場の登場人物は多彩で、いろいろな役者が登場します。尾上多賀之丞の母おかや、宗十郎の一文字屋お才、と並んで判人源六を演じている尾上鯉三郎も懐かしい役者です。 この後、七段目、八段目、から十段目以降へ進みますが、七段目の由良助・羽左衛門、お軽・雀右衛門はやや印象が薄く、当時若手の坂東玉三郎が養父・守田勘弥の戸無瀬で演じた八段目道行の娘・小浪を記憶しています。文楽では重きを置かれる九段目がなく、活歴調の十段目以降が付いていたのは覚えていません。 七段目であれば幸四郎、松緑、歌右衛門、という定番の役者が出ていなかったのは京都南座の顔見世と重なったためと思われ、仁左衛門、鴈次郎、扇雀などの上方役者が出ていないのもそのためと思われます。 3.翌年正月「新春大歌舞伎」の顔ぶれから プログラムの末尾に翌月、正月二日からの初芝居の予告があります。演目は 〔昼の部〕 「根元草摺引」「一條大蔵譚」「京鹿子娘道成寺」「廓文章」 〔夜の部〕 「将軍江戸を去る」「恋女房染分手綱」「紅葉狩」「四千両小判梅葉」 が並んでいて、師走公演に出なかった市川寿海、中村歌右衛門、片岡仁左衛門、片岡我童 の名が見えます。当たり役を思い出すと寿海の「将軍江戸を去る」、歌右衛門の「娘道成寺」は当然として、「廓文章・吉田屋」は仁左衛門の伊左衛門、歌右衛門の夕霧であったと思います。贔屓の先輩に連れられて初めて楽屋へ伺ったときに、松嶋屋(仁左衛門)から「今月の吉田屋は成駒屋の夕霧で、自分で言うのもおかしいですが、最高の顔ぶれです」という話を聞いたのを今でも覚えています。 4.若手歌舞伎の 人々 同じプログラムに「松竹若手歌舞伎顔見世興行」(東横ホール、12月4日〜26日)の広告が掲載されているのを見て懐かしく当時を思い出しました。「花形歌舞伎」という言葉もあったように思いますが、市村竹之丞、沢村訥升、沢村田之助、市川猿之助の四人を中心とした公演が盛んにおこなわれていました。当時の若手スター役者でしょうか。主に東横ホールで行われた公演は活気に満ちていて、若者を中心とした観客を楽しませてくれたことを覚えています。この時の公演内容は 〔昼の部〕 「壺阪霊験記」「六歌仙容彩」「今様薩摩歌」 〔夜の部〕 「女河内山」「義経千本桜・吉野山」「江戸絵両国八景」 となっており、四人の役者がそれぞれに張りきった舞台を務めていたことと思います。 竹之丞は後に中村富十郎となり、訥升は澤村宗十郎となって歌舞伎座の大舞台に立ちました。田之助、猿之助も名前はそのままで大活躍したことは皆さまご存じのことと思います。この中で現在存命なのは沢村田之助だけというのが少し寂しいのですが、それぞれの方がよい舞台を務めたことは記憶に残っています。 5.「団菊爺(じじい)」に仲間入り? たまたま手にした55年前の観劇プログラムを拾い読みしながら、思い出す役名と芝居の場面を書き出してみました。名前を挙げた役者さんと記憶している役名を記しましたが、芝居の芸について具体的な言葉で再現できないもどかしさを感じています。自分の中にある芸の余韻は言葉にして説明することが容易でないことを痛感しています。すべての芸の記憶は観客一人ひとりの深層に言葉にならない印象として蓄積されているのでしょうか。 明治のころ、ひと昔前に輝いた役者の団十郎(九代目:天保9年〜明治36年)、菊五郎(五代目:天保15年〜明治36年)を懐かしみ、「九代目は上手かった」「音羽屋の芸を見せたかった」と、自分より若い世代に吹聴して、顰蹙(ひんしゅく)を買った「団菊じじい」と呼ばれる年寄りがいたということです。そのようなことは誰にもあることで、それぞれが自分の「団菊じじい」を持てばよいと思います。 おわりに このように思い出してみると、学生時代(当時は大学一年でした)に観た芝居の舞台はいろいろなことを教えてくれたように思います。この稿で名前を挙げた役者さんの中にはご存命で活躍を続けておられる方もおります。煩雑を避けて、芸名の代数や屋号も話の流れの中での記載に留めました。昭和40年当時に活躍されていた役者さんとして記憶いただければ幸いです。 ふと取り出した55年前の歌舞伎座プログラムからいろいろなことを思い出して楽しく過ごせたことを感謝しています。 令和4年2月11日

稲林記 |