見たり聴いたり:

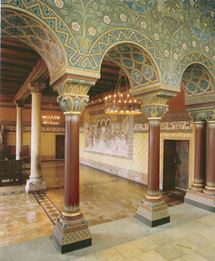

ドイツの古城、世界遺産に指定されているヴァルトブルグ城で開催されたワーグナーのオペラ「タンホイザー」を観てまいりました。

昨年の6月にライプツィヒで行われたバッハ音楽祭に出かけたとき、合間に回ったチューリンゲンの町々の中で、バッハ生誕の町アイゼナハに2泊しました。アイゼナハの街の後ろにそびえたつ山の上には世界遺産のヴァルトブルグ城があります。2日目の午前中にバスでお城に上りました。定時のガイドツアーで城内を案内してもらってひと通り眺め、隣接するホテルのテラスで景色を見ながら昼食をして山を下りたものです。城内にいろいろな見どころがある中で、「歌合戦の間」という部屋があったことを印象強く覚えています。中世にこの城でしばしば吟遊詩人による歌合戦が行われ、それを題材にリヒャルト・ワーグナーがオペラ「タンホイザー」を作ったということもその時に知りました。 昨年の6月にライプツィヒで行われたバッハ音楽祭に出かけたとき、合間に回ったチューリンゲンの町々の中で、バッハ生誕の町アイゼナハに2泊しました。アイゼナハの街の後ろにそびえたつ山の上には世界遺産のヴァルトブルグ城があります。2日目の午前中にバスでお城に上りました。定時のガイドツアーで城内を案内してもらってひと通り眺め、隣接するホテルのテラスで景色を見ながら昼食をして山を下りたものです。城内にいろいろな見どころがある中で、「歌合戦の間」という部屋があったことを印象強く覚えています。中世にこの城でしばしば吟遊詩人による歌合戦が行われ、それを題材にリヒャルト・ワーグナーがオペラ「タンホイザー」を作ったということもその時に知りました。帰国後、12月初めにいままでお世話になってきたドイツ専門の旅行社から案内のメールが届きました。2013年、つまり今年の5月にヴァルトブルグ城でワーグナーの生誕200年記念のタンホイザー上演があり、観劇チケットとアイゼナハ宿泊の現地パッケージを用意したという内容でした。「ご縁」という言葉を行動規範にしているこのところの自分にはぴったりなので、その日のうちに夫婦で申し込みをしてしまったというのが今回の旅の発端です。 正直に申しますと、私はこれまで劇場でオペラを観たことがありません。テレビで放映されるのをたまに垣間見る程度で、特別の関心は無かったのです。昨年の旅で立寄ったミュンヘンで現地に住む従妹夫妻(旦那はドイツ人)と食事をしたときに、「たびたびドイツへ来ているんだから、オペラを観ないともったいない」というようなことを言われて、そうかなと思いました。オペラには言葉の壁ももちろんありますが、表現様式や伝統継承の形の違いなどでどうもしっくりとしないものを感じていました。若い頃から好きで通っている歌舞伎座で外国の方が客席に居るのを見ると「わからないだろうな」と勝手に思い込んでいて、自分にとってのオペラがちょうどその裏返しになるという恐怖感?も手伝って、オペラにまで手は出さないと決めていたのです。 しかし、何はともあれ、こういう次第になったからは少しでも楽しめるようにと、家でオペラへの「水慣れ」を始めました。ときどきNHKのBSプレミアムで放送されるオペラを録画して眺めていましたが、相変わらずピンときません。モーツァルトの「フィガロの結婚」にスーツ姿でビジネスマン風の若者が出てきてしまうと、もう興ざめしてしまうのです。歌舞伎で伝統的な様式美に浸ってきた弊害かも知れません。取りあえず当面の「タンホイザー」1本に絞ってみることにして、神保町の書店でオペラ対訳ライブラリー「タンホイザー」(音楽の友社)を買ってきて目を通し、あらすじと歌詞の内容を頭に入れました。次に銀座の楽器店でDVDになっている「タンホイザー」(バイロイト祝祭オーケストラと合唱団:指揮 コリン・デイビス)を入手して対訳本を手に3度ほど視聴しました。予め予想されたことではありましたが、断片的に聞き覚えのある音楽が興味をつないでくれて、有難いことに出発までに家内ともどもある程度の「タンホイザー慣れ」をすることが出来ました。  ヴァルトブルグ城の現地パッケージに参加する1週間前に日本を発った私たち夫婦はライプツィヒで2泊、ドレスデンに3泊、そしてワイマルに2泊して5月のドイツを楽しみました。お天気にも恵まれていたのですが、アイゼナハに入る日から数日は雨模様の天気予報が出ていました。結果的には傘をさしたのは1日、それも朝の内だけで済んだのは幸いです。アイゼナハでは何といってもバッハハウスが楽しめます。私たちは滞在中に都合3回バッハハウスに足を運び、付属の博物館にある音響展示で音楽を聴きました。昨年はひとりで立ち寄ったのですが、初めての家内と共に時間を十分取って、館内のカフェKANTATEでも度々くつろぎました。主催者が用意してくれた夕べの古楽器コンサートもよかったです。写真は博物館のオーディオ鑑賞用カプセルです。 ヴァルトブルグ城の現地パッケージに参加する1週間前に日本を発った私たち夫婦はライプツィヒで2泊、ドレスデンに3泊、そしてワイマルに2泊して5月のドイツを楽しみました。お天気にも恵まれていたのですが、アイゼナハに入る日から数日は雨模様の天気予報が出ていました。結果的には傘をさしたのは1日、それも朝の内だけで済んだのは幸いです。アイゼナハでは何といってもバッハハウスが楽しめます。私たちは滞在中に都合3回バッハハウスに足を運び、付属の博物館にある音響展示で音楽を聴きました。昨年はひとりで立ち寄ったのですが、初めての家内と共に時間を十分取って、館内のカフェKANTATEでも度々くつろぎました。主催者が用意してくれた夕べの古楽器コンサートもよかったです。写真は博物館のオーディオ鑑賞用カプセルです。 ヴァルトブルグ城の見物もオペラの前日、午前中に用意され、日本語の説明が付きましたので、前年のドイツ語による案内ツアーでは分かり難かったところも改めて確認できました。聖女エリーザベトに関する伝説がこの城の中世史を彩っています。ハンガリーから4歳の時に連れてこられて城主の妃になったエリーザベトの信仰心篤い一生が壁画に描かれた「エリーザベトの間」を過ぎると「歌合戦の間」に導かれます。残念ながら今年は室内が補修工事中で、内装の一部しか見ることが出来ません。左の写真はお城の売店で買ったパンフレットから転載させてもらいました。補修と云えば、このお城も盛んに補修が続けられていて、城門の跳ね橋も仮設になっていました。「歌合戦」と聞いて歳末恒例の「NHK紅白歌合戦」などを思い浮かべてはいけません。暢気な「のど自慢」の会ではありません。一般には主宰者である領主を讃える歌を即興で競ったようです。領主の気に入らない歌を歌って即刻死罪という結果を招いた言い伝えもあり、そんなこともタンホイザーの物語 ヴァルトブルグ城の見物もオペラの前日、午前中に用意され、日本語の説明が付きましたので、前年のドイツ語による案内ツアーでは分かり難かったところも改めて確認できました。聖女エリーザベトに関する伝説がこの城の中世史を彩っています。ハンガリーから4歳の時に連れてこられて城主の妃になったエリーザベトの信仰心篤い一生が壁画に描かれた「エリーザベトの間」を過ぎると「歌合戦の間」に導かれます。残念ながら今年は室内が補修工事中で、内装の一部しか見ることが出来ません。左の写真はお城の売店で買ったパンフレットから転載させてもらいました。補修と云えば、このお城も盛んに補修が続けられていて、城門の跳ね橋も仮設になっていました。「歌合戦」と聞いて歳末恒例の「NHK紅白歌合戦」などを思い浮かべてはいけません。暢気な「のど自慢」の会ではありません。一般には主宰者である領主を讃える歌を即興で競ったようです。領主の気に入らない歌を歌って即刻死罪という結果を招いた言い伝えもあり、そんなこともタンホイザーの物語 の下敷きになっているそうです。次に案内される「祝宴の間」が今回のオペラ上演の会場となる城内で一番の大広間です。ここの演壇にオーケストラが陣取り、その前の仮設舞台でタンホイザーが演じられるということです。当日の客席は幅10mほどの舞台面に向かって1列10席、25列の250席であることを聞きました。ヴァルトブルグ城見物の最後は宗教改革で身柄を保障されなくなったマルチン・ルターがかくまわれた「ルターの部屋」(右の写真)です。ここで1年近く身を潜めている間に聖書のドイツ語翻訳を行ったことはよく知られています。 の下敷きになっているそうです。次に案内される「祝宴の間」が今回のオペラ上演の会場となる城内で一番の大広間です。ここの演壇にオーケストラが陣取り、その前の仮設舞台でタンホイザーが演じられるということです。当日の客席は幅10mほどの舞台面に向かって1列10席、25列の250席であることを聞きました。ヴァルトブルグ城見物の最後は宗教改革で身柄を保障されなくなったマルチン・ルターがかくまわれた「ルターの部屋」(右の写真)です。ここで1年近く身を潜めている間に聖書のドイツ語翻訳を行ったことはよく知られています。 いよいよオペラの当日、開演時刻の18:30に合わせてバスでお城に上がりました。サマータイム中のドイツの夕方は真昼と変わりなく午後8時過ぎまで陽が沈みません。チケットをもらって祝宴の間に入ると、私たち二人の席が最前列の真ん中であるのを知ってびっくりしましたが、これが特上の席であるということはオペラが始まってすぐに実感できました。今回のワーグナー生誕200年記念公演は昨年の9月に2回、今年の3月に1回、4月に2回、5月、6月に各1回の計7回であることを会場で頒布されたプログラム(表紙が冒頭の写真です)で知りました。  オーケストラの前の仮設の舞台は幅が10mほどで奥行4〜5mの簡素なもので、大道具は舞台下手に置かれた2段の山台(歌舞伎風表現)のみですが、これが玉座になったり、ベッドになったり、丘になったりオペラの進行に従って効果的に使用されます。右の写真は開演前に自分の席から見た手前の舞台と奥のオーケストラ席です。山台の一部が左端に見えます。 オーケストラの前の仮設の舞台は幅が10mほどで奥行4〜5mの簡素なもので、大道具は舞台下手に置かれた2段の山台(歌舞伎風表現)のみですが、これが玉座になったり、ベッドになったり、丘になったりオペラの進行に従って効果的に使用されます。右の写真は開演前に自分の席から見た手前の舞台と奥のオーケストラ席です。山台の一部が左端に見えます。プログラムに添付されたこの日の主なスタッフは音楽総監督で指揮者のフィリップ・バッハさん、マイニンゲン宮廷楽団のオーケストラにマイニンゲン劇場合唱団のコーラス、主な役はチューリンゲン方伯ヘルマンにアーネスト・ガルステナウアー、タンホイザーにリチャード・デッカー、ヴォルフラムにディエー・ヘー・シン、エリーザベト(方伯の姪)にカミラ・リベロソーザ、ヴェーヌスにベッチネ・カムフの皆さん(ドイツ語名のカタカナ表記は自信ありません)で、もちろん皆初めて見る人たちです。 18:30からの第1部は序曲に続いてヴェーヌスとタンホイザーが舞台に登場して物語が始まります。愛欲の国の生活に飽いたタンホイザーと引き留めようとするヴェーヌスとの葛藤の最中に、タンホイザーが思わず漏らした「マリア様」という言葉でヴェーヌスは姿を消してタンホイザーが地上に戻り、ヴァルトブルグ城のふもとで吟遊詩人仲間のヴォルフラム達や狩に来ていたチューリンゲン方伯ヘルマンとの再会を果たすところまでで第1回目の休憩となりました。休憩時間には広間の入口につながる階段のホールでサンドイッチやワイン、ジュースなどが売られているので、軽い夕食の代わりにすることが出来ます。城の中庭で思い思いにくつろいでいると、突然大広間入口でこの後登場する歌合戦開始を告げるトランペットのファンファーレが鳴り響き、第2部の開幕を知らせます。  第2部はタンホイザーの帰還を喜ぶエリーザベトのアリアで始まり、耳に馴染んだ行進曲で歌合戦に集う客人の入城が始まります。貴族たちが次々に王座に座る方伯とエリーザベトに挨拶する場面は最も華やかです。方伯が示した歌合戦の課題は「愛の本質の究明」でした。初めにヴォルフラムが崇高な愛を歌い上げると聴衆は喝采しますが、タンホイザーは立ち上がって愛はもっと情熱的な官能であると歌いますが、聴衆は冷ややかで、賛同しようとしたエリーザベトも途中で下を向いてしまいます。次いでヴァルターが愛はより精神的なものであると歌って賛同を得ますが、タンホイザーはさらに反対してついにヴェーヌス讃歌を歌ってしまいます。ここにいたって方伯の不興、聴衆、吟遊詩人仲間の非難は決定的となり、剣を抜いてタンホイザーに詰め寄りますが、エリーザベトが体を張って守り、方伯にとりなして彼に悔悟をさせる暇を願います。折しもローマを目指す巡礼の一団が歌いながら通り過ぎて行く中で、「ローマへ」という合唱のなかで第2部が終り2回目の休憩となりました。第1部同様第2部の終了後もカーテンコールがあり、主な出演者が大きな拍手に応えましたが、出演者の多い第2部のカーテンコールは特に華やかでした。特に方伯ヘルマンを演じたガルステナウアーさんの立派な顔立ちとよく通るバスの響きが記憶に残っています。 第2部はタンホイザーの帰還を喜ぶエリーザベトのアリアで始まり、耳に馴染んだ行進曲で歌合戦に集う客人の入城が始まります。貴族たちが次々に王座に座る方伯とエリーザベトに挨拶する場面は最も華やかです。方伯が示した歌合戦の課題は「愛の本質の究明」でした。初めにヴォルフラムが崇高な愛を歌い上げると聴衆は喝采しますが、タンホイザーは立ち上がって愛はもっと情熱的な官能であると歌いますが、聴衆は冷ややかで、賛同しようとしたエリーザベトも途中で下を向いてしまいます。次いでヴァルターが愛はより精神的なものであると歌って賛同を得ますが、タンホイザーはさらに反対してついにヴェーヌス讃歌を歌ってしまいます。ここにいたって方伯の不興、聴衆、吟遊詩人仲間の非難は決定的となり、剣を抜いてタンホイザーに詰め寄りますが、エリーザベトが体を張って守り、方伯にとりなして彼に悔悟をさせる暇を願います。折しもローマを目指す巡礼の一団が歌いながら通り過ぎて行く中で、「ローマへ」という合唱のなかで第2部が終り2回目の休憩となりました。第1部同様第2部の終了後もカーテンコールがあり、主な出演者が大きな拍手に応えましたが、出演者の多い第2部のカーテンコールは特に華やかでした。特に方伯ヘルマンを演じたガルステナウアーさんの立派な顔立ちとよく通るバスの響きが記憶に残っています。ふたたび30分の休憩をはさんで第3部はタンホイザーを思って毎日祈り暮すエリーザベトの悲嘆で始まります。エリーザベトをひそかに愛しながら気遣うヴォルフラムが現れ、慰めようとしますが取り合ってもらえません。やがて巡礼たちがローマから帰ってきますが、そこにタンホイザーの姿はなく、エリーザベトは失望のあまり姿を消します。遅れて戻ったタンホイザーはローマ教皇への謝罪が受入れられなかったことを語り、自暴自棄となって再びヴェーヌスの国に行こうとするのをとどめるヴォルフラムと遠くで手招きするヴェーヌスにタンホイザーを加えた3人の熱唱が続きます。ここでヴェーヌスが祝宴の間の上手バルコニーに姿を現す効果的な演出がありました。やがてヴェーヌスは去り、力尽きたタンホイザーはその場に倒れ死んでゆきますが、自らの生命を顧みないエリーザベトの献身で魂は救済されます。終演後の最後のカーテンコールでは主な出演者に指揮者のフィリップ・バッハさんと効果的な演奏をしたハープ奏者が加わって賑やかでした。ヴォルフラム役で活躍したシンさんは中国系と思われますが、優れた歌唱で存在感のある方でした。彼が最後のカーテンコールから帰る時、私たちの席に向かって「ありがとう」と日本語で言ってくれたのが印象に残りました。  18:30から2回の休憩をはさんで第3部まで、ほぼ予定通りの22:30で終演となりました。終演後、お城を後にするとき城門のところで見上げると雲の間から月の光が漏れていました。山道を停留場まで下りて、迎えのバスでホテルの部屋に戻ったのは夜の11時でしたが、最前列で観た初めてのオペラの感動は覚めやらず、いまだに余韻を残しています。ワーグナーの作品の良さもあると思いますが、演奏したオーケストラ、出演した歌手、合唱団のみなさんの熱意がとても気持ちよく感じられ、良い体験をしたと夫婦で話し合っています。オペラをよく知っている方には不要な物語をしてしまいましたが、オペラ初体験でもこの程度までは楽しめたのかと思っていただければ結構です。 18:30から2回の休憩をはさんで第3部まで、ほぼ予定通りの22:30で終演となりました。終演後、お城を後にするとき城門のところで見上げると雲の間から月の光が漏れていました。山道を停留場まで下りて、迎えのバスでホテルの部屋に戻ったのは夜の11時でしたが、最前列で観た初めてのオペラの感動は覚めやらず、いまだに余韻を残しています。ワーグナーの作品の良さもあると思いますが、演奏したオーケストラ、出演した歌手、合唱団のみなさんの熱意がとても気持ちよく感じられ、良い体験をしたと夫婦で話し合っています。オペラをよく知っている方には不要な物語をしてしまいましたが、オペラ初体験でもこの程度までは楽しめたのかと思っていただければ結構です。あとがき: バッハに代表される教会音楽におけるカンタータや受難曲がオペラの影響を受けていることはある程度想像できるのですが、これまでは片方の教会音楽ばかり聴いてきました。今回の経験を通してオペラの音楽的な面を十分楽しめることがわかりました。最前列で観ていてオペラ歌手の人たちの演技、表情がさらに劇的な効果を高めていることが感じられ、総合芸術としての奥行きも深いことが推察されます。今回のタンホイザーには良い旅のきっかけを作ってくれたこともあわせて感謝しています。 平成25年5月31日 稲林記

|