[速報レポート]

住吉踊り2000年

(平成12年8月11日〜20日 浅草演芸ホール)

えー今年もお盆恒例の「住吉踊り」がやってきました。

わたくし、今年で4年、毎年欠かさずに見に行っています。今年はとくに念を入れて2回行きました。普通、寄席へ行く場合は「聴きに行く」というんですが、住吉踊りはレビューですから「見に行く」と言ったほうがよさそうです。「寄席で踊りをやるって?」、「だれが?」、「どんな風に?」という質問はまだよいのです。中には、「寄席に行くには予約が必要ですか?」などと言う方もいらっしゃるので、そちらの方はいずれ稿を改めて「寄席鑑賞入門」をアップすることをお約束しておきます。

浅草演芸ホールの前に置かれた看板(’99.8月撮影)

浅草演芸ホールの前に置かれた看板(’99.8月撮影)

住吉踊りは五穀豊穣を願った神事から始まり、かっぽれの流行した江戸末期には大道芸として人気を集めたという由緒?正しい芸能です(この部分は受け売り)。寄席では夏枯れ対策としてしばしば行われていますが、先代の雷門助六師匠を座長とする一座が20年以上前から浅草演芸ホールを根城に8月の中席(11日〜20日)で寄席の興行として恒例にしており、それを現在は古今亭志ん朝師匠が継承しています。

寄席の住吉踊りは大喜利(おおぎり)として、通常の高座が終わったあとで、観客サービスのために行われるのですが、浅草で恒例の住吉踊りは出演者も多く、大喜利だけで1時間近い時間演じられますから、昼席の開始時刻が11時(実際には10時45分から前座が上がります)で打ち出しは午後4時半ころという、やる方も見るほうも体力が必要なのです。

つまり、大喜利の住吉踊りが始まる前に始めから入場したお客は既に5時間近く客席に座っており、通常は1回だけ設けられている「お仲入り」(小休憩)が3回あります。そうしないと病人が出る恐れがあるからです。まさに寄席見物の決死隊のような覚悟が求められる由縁です。

前置きがながくなりましたが、本稿の目的である「住吉踊り・実況レポート」にとりかからせていただきます。

昼の部主任の志ん朝師が軽い話で切り上げると、一度高座に幕が降ります。まもなく場内に、にぎやかなお囃子が流れて住吉踊りの開幕となります。 以下、今年の19日の場合を例に「踊りの流れ」を紹介します。(速報ゆえの不行き届きはご容赦ください)

********* とざい東〜西 住吉踊りの始まり、始まり *********

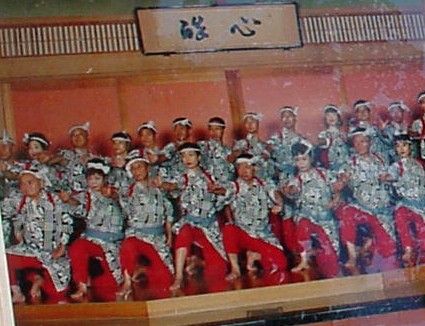

住吉踊りの舞台写真(前出の演芸ホール看板より)

「まずは伊勢音頭から桃太郎」

伊勢音頭 総踊り 前列女6名、後列男7名 「伊勢はなー、津で持つ、津は伊勢で持つヨイヨイ・・・お伊勢ナーもどりにこの子が出来てヨイヨイ・・」

桃太郎

① 男5名 馬生・志ん橋・?・圓平・雷蔵 「昔むかし、おじいさんとおばあさんがあったとさ、あーキタコリャ・・」

② 男2名女3名 「これもしこれもし桃太郎さん あなたのお腰はなんであろ、あーキタコリャ・・」

③ 金魚・志ん朝・小円歌 「くつわの音がりんがらりんりんがらりん なんなく島へ漕ぎわたる・・ (中略) ・・治まるみ世こそ目出たけれ」

「座長の志ん朝挨拶」

『住吉踊りも今年で22年、考えてみれば大変なことです。大変というのは見に来てくださるお客様がたが大変で、よく続いたものです。亡くなった先代の雷門助六師匠が始められて、お手伝いをしてきたんですが、座長を引き継いでからいろいろと工夫をしてきました。昨年は「ハワイアンかっぽれ」なんかやったり、その前は「木遣り」を取り入れたりいろいろやってみましたが、あるお客様から「住吉踊り」の主体は飽くまでも「おどり」なんじゃあないか、というようなことを言われまして、一度原点に帰ろうと決めました。そういう訳で、原点に帰った今年は、なにも混ぜない「ヘルシーかっぽれ」「癒しのかっぽれ」ということでよろしくお願いします』

「幕開き・踊り2題」

茄子と南瓜(なすかぼ) 志ん朝 「背戸のサー段畑で茄子と南瓜の喧嘩がござる 南瓜もとより悪戯ものよ 長い手を出し茄子の木にからみつく そこで茄子めが真黒なって腹立つ そこへ夕顔仲裁に出でて これさ待てマテ・・・・」

ずぼらん 歌る多 「かかる所へ葛西領なる篠崎村の弥陀堂の坊様が雨降りあげくに修行と出かけて 右に数珠持ち左の肩にはおおきな木魚横たんに抱えてタムカラタンノトラヤヤ・・・」

「ここでひろし登場」

ひろし(〆太鼓とばちを手に持って)「志ん朝さんが、今年は踊らなくていいって、そう言うんだよ。面白くないね」

金馬登場 「どうしたの?なにを怒ってるの?」

・・・ 二人羽織の趣向にて、金馬が後ろに回って太鼓を叩く練習。・・楽屋に声をかけ志ん朝を呼び出す。

志ん朝登場 「越後獅子」の三味線に合わせた太鼓が上手くいくので、それじゃあ太鼓に合わせて志ん朝が「奴さん」を踊ろうということになり、始めるが途中で、ひろしも立って踊りだす。仕掛けがばれて、金馬の姿も現れてしまい楽屋に逃げ帰る。後に残った志ん朝の呆れ顔。

「踊りに戻って」

長崎さわぎ 前列女3人 後列男4人で 裏表に「住」「吉」と書いたうちわを手にテンポの速い踊り

勢い獅子 志ん朝、圓彌 の2人踊り これもうちわをつかった踊りで、お面として使うために、裏に口でくわえることができるようになっているやや大ぶりなもの。ノリとしては三社祭りの善玉・悪玉か。今回の住吉踊りの両巨頭といったところ。

「続いては風流深川おどり」

深川

① 男女5人の総踊り 「チョイナ 猪牙でサッサ 行くのは 深川通い・・」

② 志ん朝・順子 「姉さんだよ 駕籠でサッサ 行くのは 吉原通い・・」 「ご両人!」の声援しきり 漫才「ひろし・順子」の順子先生大いに照れる。

③ 金馬・金時(親子) 「坊さまだよ ・・」

「まずはいよいよ、紀文大尽宝の入船『かっぽれ』」

かっぽれ

① 一人踊り 小円歌

② 福助踊り 圓彌 *膝をおって上からすっぽり被った福助衣装で珍妙な踊り

③ 二人踊り「相惚れ(喧嘩かっぽれ)」 馬生(ボケ)駒三(突っ込み)

*この日最大の笑いをとった名コンビ、兄弟子の駒三の指図とおりに出来ない馬生の「からみ」、途中で志ん朝が介入し、「名前を返せ」と馬生に迫る場面も。

④ 二人踊り「壇ノ浦」 歌る多・美智 平家物語壇ノ浦合戦を取り入れた替え歌

⑤ 二人踊り「立ち回り」にゃん子・金魚 *刀と傘での迫力?溢れる立ち回り

⑥ 三人踊り *男性3人? ・・忘れました

⑦ 総踊り 全員 最後のフィナーレで目出度く幕となる (ここまで約1時間)

********* 以上にて「お開き」 *********

主な出演者

古今亭志ん朝:落語協会副会長 住吉踊り座長 踊り出演回数最多 奮闘!出たがり?

三遊亭金馬:落語協会理事 今年紫綬褒章受賞 長老格 人柄の良さで人気

三遊亭圓彌:故圓生の高弟 踊り達者 技芸抜群 住吉踊りの技術顧問?

金原亭馬生:先代馬生の10番弟子、兄弟子達を差し置いて昨年師匠の名前を継ぐ

春雨や雷蔵:落語芸術協会所属 先代雷門助六の一門、体調の悪い現助六の名代?

三遊亭歌る多:三遊亭圓歌の弟子 平成5年女流真打第1号

三遊亭小圓歌:三遊亭圓歌の弟子 三味線漫談で寄席出演多し

あしたひろし・順子:東京漫才の長老格「ひろし・順子」順子先生?のファン多し

すず風にゃん子・金魚:東京の若手漫才「にゃん子・金魚」通称「にゃん金」

松旭斉美智:マジックの先生、お客をいじるのが得意?美智さんの踊りも立派

以上

筆者あとがき:

今回、このレポートを作成したのはひとつの「不安」が動機となっています。私が前売り切符を買いに行ったのは直前の8日ころでした。前売りなぞ買わなくたって少し早めに行って窓口に並べばよいのですが、当日の行動を円滑にしたいためと、ほんの気持ちだけ(3000円のところが2900円)割引があることがささやかな楽しみ?だったのです。必要な枚数の前売り切符を手に入れて浅草演芸ホールの前を立ち去ろうとした小生の耳に、どこからとなく「住吉踊りも今年が最後だって?」という声が聞こえたのです。確証はありません。気のせいかな、とも思ったのですが、「こんな楽しいことがそう何時まで続くものだろうか?」という、仕合せの中の不安(人生においてしばしば感じることです)が呼び起こされました。

そんなわけで、今年はただ笑ってみているのではなく、もう少しちゃんと?見ようと決意をしました。幸いいまのところ来年の住吉踊りが無くなるという報道はなく、高座での志ん朝師の挨拶でもそのような話題はなかったのです。しかし、このような一座を毎年やることは大変です。来年突然無くなったとしても誰も文句は言えないのです。「何時までもあると思うな住吉踊り、ないと思うな巨人の優勝」というくらいです。まあ、普通の方はそんなことは心配の種にはならないでしょうが、「趣味は身を滅ぼす」というのはそういうことなんです。

なんだか、変な結論ですみません。

平成12年8月20日記す 稲林昌二