見たり聴いたり:

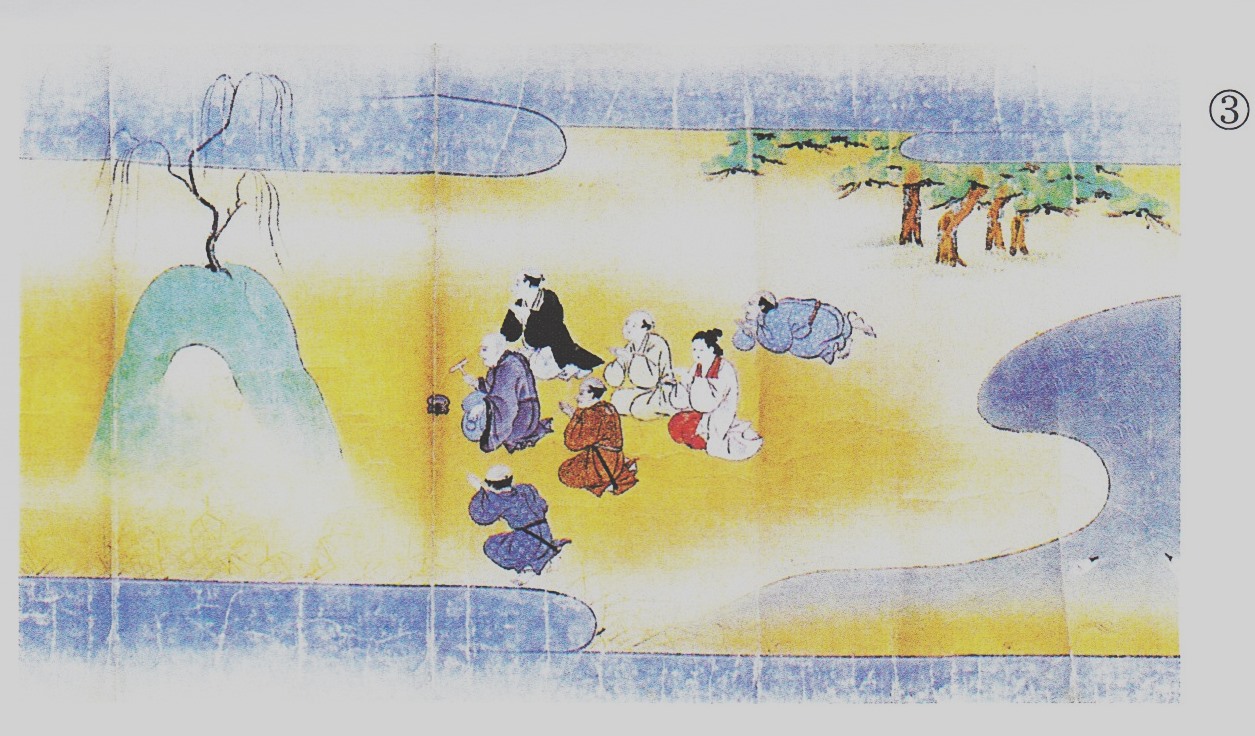

今日、三月十五日は「梅若忌」です。もちろん現在の暦でありません。手許の旧暦カレンダーを見ると今日はまだ「1月28日」、旧暦の「3月15日」まであとひと月半あります。現在、向島の木母寺で「梅若忌」が行われるのはひと月遅れの4月15日だそうです。そのあたりのズレは承知の上で、お能の中で舟長の台詞に「さても去年三月十五日、しかも今日に相当たりて候」とあるのが印象強く耳に残っています。昨年4月に観た能「隅田川」を思い出しながら、味わいを綴ってみます。(文中に配置した絵は木母寺所蔵の「梅若権現御縁起」の絵巻から転載しました) 〔鑑賞〕 1)狂女の道行き 初めにワキの渡し守(舟長)が名乗り、ワキツレの旅人がやって来て、舟に乗せてもらうのを待つところに、狂女が姿を現します。  絵巻① 物狂いの登場 げにや人の親の心は闇にあらねども、子を思う道に迷うとは、今こそ思い白雪の… 我が子をたずねる旅の述懐に続けて名乗りがあります。 これは都北白河に、年経て住める女なるが、思わざる外に一人子を 人商人に誘われて 行方を聞けば逢坂の関の東の国遠き、東とかやに下りぬと 聞くより心乱れつつ 其方とばかり、思い子の跡を尋ねて迷うなり 続く地の謡、 千里(ちさと)を行くも親心、子を忘れぬと聞くものを が哀れです。 道中をへて隅田川の渡しに着くところまで、味わい深い詞章が続き、何かうらうらした気分にひたることができます。 舟に乗せるように頼む狂女に対して舟長は 都の人といい、狂人といい、面白う狂うてみせ候、狂わずばこの舟には乗せまじ と、からかい半分に告げます。 うたてやな、隅田川の渡守ならば、日も暮れぬ舟に乗れとこそ承るべけれ… という狂女の言葉が「伊勢物語」にある故事を踏まえていることは明らかです。 伊勢物語の第九段「東下り」の後半に、隅田川のほとりまで来た一行が「限りなく遠くも来にけるかな」とわびあえるそばで、渡守から「はや舟に乗れ、日も暮れぬ」と乗船を促されるところです。「うたてやな、隅田川の渡守ならば…」のひとことが、おんな物狂いの出自をうかがわせます。 2)都鳥の問答 狂女の言葉を聞いた舟長は げにげに都の人とて名にし負いたる優しさよ… と言います。「名にし負いたる」と聞けば、かの業平の歌 名にし負わばいざ言問わん都鳥 わが思う人はありやなしやと が思い起こされるところです。 渡し守との問答(都鳥)があって、 げにげに誤り申したり、名所には住めども心なくて、都鳥とは答え申さで (舟長) 沖の鴎と夕波の (狂女) 昔に帰る業平も (舟長) ありやなしやと言問いしも (狂女) と続く言葉の受け渡しが心地良く響きます。 ひとしきり問答があって、改めて舟に乗せるように頼む女に向かって、舟長は かかる優しき狂女こそそうらわね。急いで舟に乗りそうらえ と、先に待っていた旅人とともに船に乗り込みます。 3)船中での物語り 旅人の尋ねに応えて舟長が、去年の三月十五日、まさしく今日、人商人に都から連れられてきた幼きひとがここで亡くなり、葬られた傍らの塚で、一周忌の大念仏が行われていることを物語ります。  絵巻② 舟長の物語り さても去年三月十五日、しかも今日に相当たりて候、 人商人の都より年の程十二三ばかりなる幼き者を買い取って奥へ下り候が… 慣れぬ旅の疲れで、今は一足も歩けなくなった子どもを置き去りにして行ってしまった。 あたりの人々が幼き人の姿を見て、さまざまに労わって介抱したが、ついに末期と見えた時に、 おことはいずこ、いかなる人ぞ と、父の名、生国など尋ね、それに答えるうちに、いよいよ弱り、 この路の傍らに築籠めて標に柳を植えて賜われ… と、念仏四五返唱え、ついに亡くなってしまったといいます。 舟長に背を向けて聞いている狂女が、舟長の話に我が子の死を悟って静かに涙するところが哀れです。 4)母の嘆きと供養の念仏 やがて、舟が向こう岸に着くと、旅人は回向に加わるために降りて行きます。なおも舟の中にいる狂女は舟長から下船を促されて、我に返り、今聞いた話をもう一度確かめます。 「その稚児の年は」 (狂女) 「十二歳」 (舟長) 「主(ぬし)の名は」 (狂女) 「梅若丸」 (舟長) 「父の名字は」 (狂女) 「吉田のなにがし」 (舟長) まで聞くと、 「さてその後は親とても尋ねず」 (狂女) 「親類とても尋ね来ず」 (舟長) 「ましてや母とても尋ねぬよのう」 (狂女) 「思いもよらぬこと」 (舟長) 「なう、親類とても親とても、尋ねぬことこそ理(ことわり)なれ、 その幼き者こそ、この物狂いが尋ぬる子にてはさむらへとよ…」 (狂女) と言って泣き崩れます。 訊き出すひと言、ひと言が、一縷の望みを抱いてここまできた母の狂女を絶望の淵に突き落とします。 なう、これは夢かやあら淺ましやぞうろう  絵巻③ 大念仏の場 事情を呑み込んだ舟長に導かれて、墓所にたどり着いた狂女は悲しみに崩れます。 今まではさりとも逢わんを頼りにこそ、知らぬ東に下りたるに 今はこの世に亡き跡の標(しるし)ばかりを見ることよ という嘆きは道理です。 5)我が子の幻と別離 舟長に進められて母は大念仏に加わります。 母の念仏に応えて、塚の後から子どもの声で唱える 南無阿弥陀仏 が聞こえてきます。 今の念仏の中に正しく我が子の声の聞こえそうろう 舟長に 「此方の念仏をばとどめそうろうべし、母御一人御申しそうらえ」 と言われて、母がひとり唱える念仏に応えて、 「南無阿弥陀仏」 の声とともに子どもの姿が現れます。 「あれは我が子か」 という母に 「母にてましますか」 という子方の声が胸が詰まります。  絵巻④ 亡霊が現れる 母は思わずわが子に近づいて互に手を取り交わそうとしますが、するりするりとすり抜けて幻の我が子は塚に戻ります。 我が子と見えたのは塚の上の草であったかと、悄然として母は去って行きます。 なんとも、救いようのない悲しみの中で、能「隅田川」は終わります。後に残るのは狂女を見守る舟長とまわりの人々のしみじみとした供養の心でしょうか。 あとがき 日本の演劇にはいろいろと悲しい物語がありますが、「隅田川」ほど救いのない悲しみがあるだろうかと、ここ数日考えていました。能の演目、浄瑠璃、歌舞伎の芝居と心当たりを思い出してみましたが、見当たりません。 みちのく外の濱の「善知鳥」、四天王寺で父と再会する「弱法師」、身代わりにした我が子を野辺に送る「寺子屋」…と、指を折っても出てきません。我が子を人商人にさらわれるという、何も身に覚えも落ち度もない理不尽な事件に巻き込まれた母と子の悲劇です。 例に挙げた他の戯曲には、可哀そう、悲しいのもとになる何らかの心当たりがあります。あの時ああしなかったら…とか、または覚悟の上の場合には、悲しさの味わいは味わいとして、作劇の趣向とみて一応の納得が得られるように思います。 能「隅田川」には何のはからいもなく、ただただ観る者に深い悲しみをともにすることを求めているようです。 そういう演劇を味わうことも人生の意味合いでしょうか。 以上

平成30年3月15日 稲林記

|