昭和36年初席「東宝名人会」があった

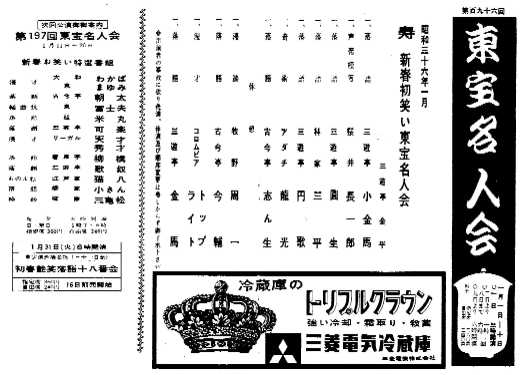

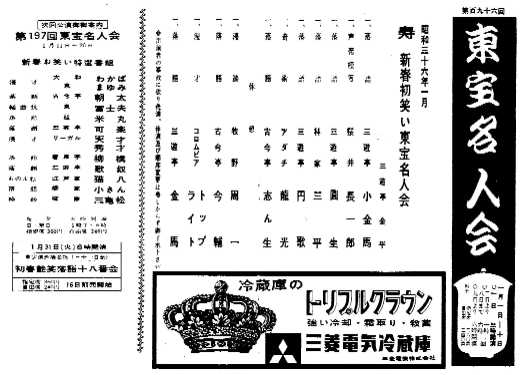

え〜、自分の部屋で探し物をしていたらかわりに、昭和36年の「東宝名人会」初席(1月1日〜10日)の番組表が出てきました。

こんなものがとってあったとはまったく忘れていましたが、なにかのお助けかもしれません。何でも残しとくものですね。

「東宝名人会」、もちろん今はありません。昭和50年代の終わりごろだと思いますが(今度正式に調べておきます)、有楽町の銀座側(つまり西銀座)にあった日本劇場(日劇)が取り壊されて今のマリオンができるとき、日劇地下にあった人気のヌード劇場「日劇ミュージックホール」が移転する先として同じ東宝系の東京宝塚劇場の上にあった「東宝演芸場」に白羽の矢が立った。それであえなくも、都内の落語・色物定席のひとつであった東宝名人会のいれものがなくなり、事実上東宝名人会は姿を消すことになりました。そのとき、落語協会の会長になっていた柳家小さん師が「そりゃー、あたしだって男ですから、落語よりもストリップのほうがいい」と言ったというウワサが流れて、大変に複雑な気持ちになったのを覚えています。

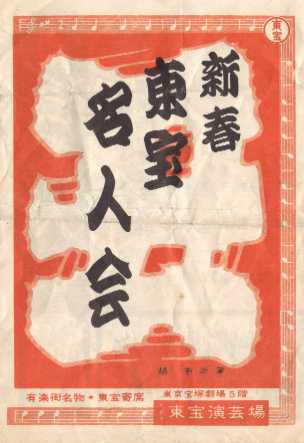

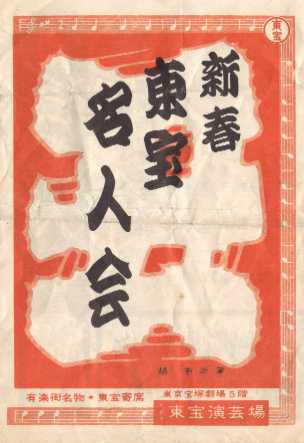

これが東宝名人会が何の心配もなく続いていた昭和36年初席(1月1日〜10日)の番組表の表紙です。デザインは丑(ウシ)という字をあしらってありますね。そう、昭和36年はウシ年でした。さっき指を折って数えてみましたから間違いありません。ほんとは、ネズミ年だったかなと思って確かめたのでちょっとがっかりしました。それというのは、ネズミ年の正月であれば、わたしが初めて家族に連れられて寄席にいったときの番組表ということで、「お宝」の価値?が数倍に跳ね上がるところであったからです。「丑」の字のデザインに気がついて、わたしの寄席初体験の1年後のものであることが確定しました。

余談ですが、何故ネズミ年にこだわるかというと、初めて寄席にいった昭和35年の正月、同じ東宝名人会の高座に登場した古今亭志ん生がいきなり、

「え〜、今年はねずみの歳でございまして、猫を大変にこわがるんでな。昔はこのねずみを獲るときに、マス落しというものを使いました。えー、このますで仕掛けを作っておいて、中にねずみが入るってえーと『パタン!』てんでつかまえちまう。『えー、どうでえー、このねずみは、オレが獲ったんだ。どうでえ、でけえねずみだろ?これは』、『なんでえ、こんなものは大してデカかねえや。これあ、小さいよ』、『なんだよう。ひとの獲ったねずみにけちをつけるんじゃあねえよ。こいつぁな、でけえねずみだ!』、『そんなこたぁない。ちいせえ』、『いや、大きい』、『ちいせえ』、『大きい』、『ちいせえー!』・・てえと、・・なかでねずみが『ちゅうー』

というのを聴いた覚えがあるからです。この『ちゅうー』で少年のわたしが落語にはまってしまいました。

なにしろ当時は「ちゅう(中)学生」でしたから。

つまらないことを言ってちゃあいけませんが、当時、他の寄席は「上野鈴本」、「人形町末広」、「新宿末広亭」などありましたが、何となく古臭い感じがして、子供心に「入りにくいなぁ」と思いました。もっとも子供が入りやすいような寄席は今でもないんですが。ビルの中にある「東宝名人会」に連れて行ってもらいました。初め上野鈴本(建て直す前の)の入口に連れて行かれて、古風な、当時は木戸があって門の脇に松の木なんかあったような、中を伺うと、うす暗く、張り出してある出演者の名前も素っ気なくて、子供からみればどんな人が出るのか解りにくかったので「他所へ行こうよ」といい、上野から電車に乗って有楽町へ移動してしまったのですね。それで、上野鈴本のお客になることは高校1年まで待たなければならなかったのです。東宝名人会は当時、他の寄席と違って1日1回興業で、落語協会と芸術協会、フリーの芸人が混在した番組編成をしいていたこと。さらに出演者の人数が比較的少なく、芸人ひとりあたりの時間が比較的しっかりとってありました。いまの国立演芸場に似た時間の取り方でした。

それでは、いよいよ番組の中味を見ながら当時の落語・色物界の状況を眺めてみましょう・・って、そんなに改まることはありませんが。

これが東宝名人会が何の心配もなく続いていた昭和36年初席(1月1日〜10日)の番組表の表紙です。デザインは丑(ウシ)という字をあしらってありますね。そう、昭和36年はウシ年でした。さっき指を折って数えてみましたから間違いありません。ほんとは、ネズミ年だったかなと思って確かめたのでちょっとがっかりしました。それというのは、ネズミ年の正月であれば、わたしが初めて家族に連れられて寄席にいったときの番組表ということで、「お宝」の価値?が数倍に跳ね上がるところであったからです。「丑」の字のデザインに気がついて、わたしの寄席初体験の1年後のものであることが確定しました。

余談ですが、何故ネズミ年にこだわるかというと、初めて寄席にいった昭和35年の正月、同じ東宝名人会の高座に登場した古今亭志ん生がいきなり、

「え〜、今年はねずみの歳でございまして、猫を大変にこわがるんでな。昔はこのねずみを獲るときに、マス落しというものを使いました。えー、このますで仕掛けを作っておいて、中にねずみが入るってえーと『パタン!』てんでつかまえちまう。『えー、どうでえー、このねずみは、オレが獲ったんだ。どうでえ、でけえねずみだろ?これは』、『なんでえ、こんなものは大してデカかねえや。これあ、小さいよ』、『なんだよう。ひとの獲ったねずみにけちをつけるんじゃあねえよ。こいつぁな、でけえねずみだ!』、『そんなこたぁない。ちいせえ』、『いや、大きい』、『ちいせえ』、『大きい』、『ちいせえー!』・・てえと、・・なかでねずみが『ちゅうー』

というのを聴いた覚えがあるからです。この『ちゅうー』で少年のわたしが落語にはまってしまいました。

なにしろ当時は「ちゅう(中)学生」でしたから。

つまらないことを言ってちゃあいけませんが、当時、他の寄席は「上野鈴本」、「人形町末広」、「新宿末広亭」などありましたが、何となく古臭い感じがして、子供心に「入りにくいなぁ」と思いました。もっとも子供が入りやすいような寄席は今でもないんですが。ビルの中にある「東宝名人会」に連れて行ってもらいました。初め上野鈴本(建て直す前の)の入口に連れて行かれて、古風な、当時は木戸があって門の脇に松の木なんかあったような、中を伺うと、うす暗く、張り出してある出演者の名前も素っ気なくて、子供からみればどんな人が出るのか解りにくかったので「他所へ行こうよ」といい、上野から電車に乗って有楽町へ移動してしまったのですね。それで、上野鈴本のお客になることは高校1年まで待たなければならなかったのです。東宝名人会は当時、他の寄席と違って1日1回興業で、落語協会と芸術協会、フリーの芸人が混在した番組編成をしいていたこと。さらに出演者の人数が比較的少なく、芸人ひとりあたりの時間が比較的しっかりとってありました。いまの国立演芸場に似た時間の取り方でした。

それでは、いよいよ番組の中味を見ながら当時の落語・色物界の状況を眺めてみましょう・・って、そんなに改まることはありませんが。

順に眺めていきましょう。この昭和36年1月初席の顔ぶれのなかで、現在生き残っているのは、小金馬(現・金馬)と漫才のトップ・ライトだけ、他の出演者はすべて他界してしまいました。四十年という時代の流れは感無量です。さらに厳密に言えば、現在も当時と同じように高座に上がっているのは4代目つまり現在の三遊亭金馬師だけです。トップ・ライトのコンビはトップさんの参議院出馬で解消し、ライトさんはその後、ひとりで漫談をやってましたが病気で声を失ってしまいました。いまトップさんは議員を引退して内海桂子さんと漫才協会を率いているようです。

番組表で前座として名前の載っているのが三遊亭金平(本名:西川七郎)、漫画家で「おトラさん」を画いていた西川辰美の弟で、この日主任をとっている三代目金馬の弟子でした。このひとはその後いっとき売れましたが、田端の駅で電車に飛び込んで死んでしまいました。なんだかいきなり暗い話で恐縮です。

三遊亭小金馬、今の四代目金馬(本名:松本龍典)はこの当時は売れっ子でした。NHKテレビの「お笑い3人組」という人気番組で、一龍斎貞鳳、江戸家猫八と3人組、高座に出てきただけで、「わぁ〜!」と客席が沸いていたのを覚えています。当時、金馬門下は全員フリーでしたが、小金馬は後に落語協会へ加入し、いまは、協会の大幹部、寄席には欠かせないよい落語家になっています。

桜井長一郎、声帯模写の名人でした。山本富士子、長谷川一夫、古今亭志ん生、森繁久弥などなど、あたり芸が多かった。「山本富士子、いい女ですね。向うはどう思っているか知らないけど、わたしは大好きです」なんて言ってました。

三遊亭圓生、言わずと知れた六代目(本名:山崎松尾)。このころは後年の大師匠然としたところもなく、圓生全集を発刊中の実力派中堅幹部といったところでした。ネタの多いことでは随一。しっとりとした語り口で、特に女性は色気がありました。

林家三平、この時代の爆笑王といってよいでしょう。三平(本名:海老名栄三郎)さんで落語を知った人も多く、「われは寄席の水先案内人たらんと志す」なんて大学の演芸会のプログラムに書いてあったのを思い出します。、

三遊亭円歌、今の円歌(前名・歌奴)の師匠にあたる二代目(本名:田中利助)で三代目金馬の弟弟子。新潟県出身でなまりとどもりを克服したという努力家でしたが、そのようなことは表に出さず、軽めの古典落語と新作で高座を盛り上げ、落語のあとで踊りもよく披露していました。

アダチ龍光、後に昭和天皇に招かれて御前奇術の栄誉に浴したマジック界の長老。軽妙洒脱な訥弁でのしゃべりでもファンを喜ばせてくれました。

古今亭志ん生、五代目(本名:美濃部孝蔵)。桂文楽(八代目)と並んで昭和の落語の歴史に燦然と輝く巨星。先に紹介したこのひとの「ちゅう」がわたしの人生を変えたといっても言い過ぎではありません。

(お仲入りを挟んで)

牧野周一:当時漫談の第一人者、テレビで売れたマキ伸二、その後にだいぶ遅れてでてきたポール牧などを育てた。「え〜、汽車で北海道へ参りますといろいろな駅がありますな。「おしゃまんべ」、「くっちゃん」などという。中には「いわない」なんてえ駅がある。『ここはなんて駅ですか』、『いわない』、『そんなこと言わないで、教えてくださいよ』、「だから、いわない」なんて」・・が耳に焼きついています。

古今亭今輔、おばあさん落語で一世を風びした新作落語の巨頭、五代目(本名:鈴木五郎)。ときには古典もしっかりやってました。「あー、おどれーたねえ。ニューヨークにある丸ビルって、そりゃぁ、エンパイヤステートビルのことだんべェ」、「おばあさん、何でもよく知ってますねェ。こちらの方がおどれえた」・・なんて。

コロンビアトップ・ライト、このころ漫才では人気実力ナンバーワンの地位にありました。「ライトはいつも下向きに」などという交通標語をネタに笑わしていたこともあったっけ。後にトップさんが参議院議員の選挙に出てから、コンビ解消でライトさんは困ったようです。

三遊亭金馬、もちろん先代、三代目(本名:加藤専太郎)。「長屋の花見」、「孝行糖」、「佃祭り」・・・いくらでもオハコがあって、ラジオ、テレビで大活躍。金馬師の芸で落語に惹きつけられたという人を何人も知っています。

このひとたちが活躍していた昭和36年正月の寄席に間に合ったわたしは今から思えば仕合せでした。わたしの目を開かせてくれた志ん生は同じ年、昭和36年の12月に巨人軍の優勝祝賀会の余興中に脳溢血で倒れ(このときからわたしは巨人を応援していません)、2年後に高座復帰しましたが往年の芸には戻りませんでした。金馬、円歌の兄弟弟子はともに昭和39年に亡くなってしまいました。しかし、いまでも落語界に語り継がれる「黄金の昭和30年代」の一端がこの古い番組表で蘇ってきました。

ついでに番組表の左部分にある1月11日からの二の席の予告を見てください。売り出し中の若手であった古今亭朝太(現・志ん朝)、歌奴(現・円歌)、若き日の米丸の名前が見えます。主任は「ご存知」柳家三亀松、八代目可楽、春風亭柳橋もいます。色物が伝説の東富士夫、リーガル天才・秀才、江戸家猫八と並んでいるのをみるとまたひとこともふたことも話したくなりますが、年寄りの愚痴と思われてもいけませんので、この辺にしておきましょう。

平成13年3月4日 稲林記す

[後記] 歌舞伎の愛好者の中には「団菊じじい」という言葉がありまして、「いやぁ、9代目(団十郎)はよかった」、「音羽屋(五代目菊五郎)を見てないの?可愛そうに」などと若者にひけらかす年寄がいて、反感を買ったそうです。落語愛好者の世界ではいにしえの圓朝、円右、円蕎などという名人はまったく手がかりがありませんが、志ん生、文楽、金馬、圓生、可楽、正蔵、三木助・・とキラ星のように輝いていた昭和30年代を知ってることは若者をうらやましがらせるかも知れません。もっともこちらはCD,カセット等の音源がかなり出回っていますから、まだ想像し易いのですが、実際に高座を聴いたことの有無は天地の差だ、などと悦に入っていると、「志ん文じじい」などと悪口を言われかねません。何、シンブン(新聞)だけにじじ(時事)だろうって、そう、そうですね。

これが東宝名人会が何の心配もなく続いていた昭和36年初席(1月1日〜10日)の番組表の表紙です。デザインは丑(ウシ)という字をあしらってありますね。そう、昭和36年はウシ年でした。さっき指を折って数えてみましたから間違いありません。ほんとは、ネズミ年だったかなと思って確かめたのでちょっとがっかりしました。それというのは、ネズミ年の正月であれば、わたしが初めて家族に連れられて寄席にいったときの番組表ということで、「お宝」の価値?が数倍に跳ね上がるところであったからです。「丑」の字のデザインに気がついて、わたしの寄席初体験の1年後のものであることが確定しました。

これが東宝名人会が何の心配もなく続いていた昭和36年初席(1月1日〜10日)の番組表の表紙です。デザインは丑(ウシ)という字をあしらってありますね。そう、昭和36年はウシ年でした。さっき指を折って数えてみましたから間違いありません。ほんとは、ネズミ年だったかなと思って確かめたのでちょっとがっかりしました。それというのは、ネズミ年の正月であれば、わたしが初めて家族に連れられて寄席にいったときの番組表ということで、「お宝」の価値?が数倍に跳ね上がるところであったからです。「丑」の字のデザインに気がついて、わたしの寄席初体験の1年後のものであることが確定しました。