見たり聴いたり:

今回は海外編でドイツ南部の小さな村、オーバーアマガウで十年に一度、村人総出で行われるキリスト受難劇を見てきたお話です。

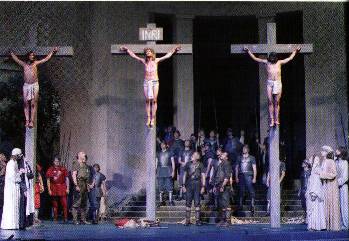

話の発端は13年前の1997年に出かけたドイツ旅行に遡ります。このときの旅については他の場所(あちこち歩き)に書いておきましたので、興味のある方はそちらをご覧ください。ミュンヘンに着いた翌日の日暮れ近くに案内された南ドイツのオーバーアマガウという小さいけれども美しい村で、時差ぼけのために車から降りて歩くことが出来ず、心残りを作ってしまったことをお話しています。心残りとともに、この村で十年に一度、村人がこぞって参加する受難劇があるということを聞いて、密かに興味を抱いていました。 話の発端は13年前の1997年に出かけたドイツ旅行に遡ります。このときの旅については他の場所(あちこち歩き)に書いておきましたので、興味のある方はそちらをご覧ください。ミュンヘンに着いた翌日の日暮れ近くに案内された南ドイツのオーバーアマガウという小さいけれども美しい村で、時差ぼけのために車から降りて歩くことが出来ず、心残りを作ってしまったことをお話しています。心残りとともに、この村で十年に一度、村人がこぞって参加する受難劇があるということを聞いて、密かに興味を抱いていました。その時から10年以上経過した昨年の9月頃、何気なく見ていたネットの中で、2010年つまり今年が受難劇の開催年であることを知りました。そうなると、もうじっとしてられませんね。何かにつけて「ご縁」という言葉で行動を開始する私の性癖がありますので、これは行かなくてはいけないのではないかと勝手に思いはじめました。その後、いろいろありましたが、ことしの6月に仕事の方もひと段落しそうになりましたので、旅の手配に取りかかりました。  オーバーアマガウという村がどの辺にあるか、まずはそのことから始めましょう。ミュンヘンがドイツ南部の中心都市であることは良く知られていますが、ミュンヘンからオーストリーのインスブルックというアルプスの町へ向う鉄道に乗って約1時間半のところにガルミッシュ=パルテンキルヒェンという長い名前の町があります。オーストリア国境に近いアルプスの麓の町ですが、そのガルミッシュ=パルテンキルヒェンからバスで30分余りのところ。こう言ってもなかなかピンときませんが、要するにミュンヘンから2時間位で行けるアルプスのふもとの村というころです。ちなみにガルミッシュ=パルテンキルヒェンから専用の登山列車とケーブルを乗り継いで誰でも行くことのできるツークシュピッツェは2962mのドイツ最高峰です。 オーバーアマガウという村がどの辺にあるか、まずはそのことから始めましょう。ミュンヘンがドイツ南部の中心都市であることは良く知られていますが、ミュンヘンからオーストリーのインスブルックというアルプスの町へ向う鉄道に乗って約1時間半のところにガルミッシュ=パルテンキルヒェンという長い名前の町があります。オーストリア国境に近いアルプスの麓の町ですが、そのガルミッシュ=パルテンキルヒェンからバスで30分余りのところ。こう言ってもなかなかピンときませんが、要するにミュンヘンから2時間位で行けるアルプスのふもとの村というころです。ちなみにガルミッシュ=パルテンキルヒェンから専用の登山列車とケーブルを乗り継いで誰でも行くことのできるツークシュピッツェは2962mのドイツ最高峰です。オーバーアマガウで受難劇が行われるようになったのは17世紀前半の1633年のことだそうです。ペストの大流行で大勢の村人が亡くなった時に、生き残った人々が「もし絶滅から免れたならば、私たちの主イエス・キリストの苦難と死と復活の劇を演じます」と誓いを立て、最初の受難劇が演じられたのが翌年の1634年であったといいます。それ以来、いろいろな曲折はあったもののほぼ10年おきに繰返し上演され、最近では西暦で10年ごとの区切りの年に開催されており、1634年の初演から376年を経た今年が41回目となるそうです。この間、オーバーアマガウの受難劇はドイツ国内のみならずヨーロッパに広く知られるようになり、いまでは世界中から人が集まるようになりました。もっとも、日本ではほとんど知られておらず、今年初めてNHKがハイビジョン特集でドキュメンタリー放送をしたので、それをご覧になった方もいらっしゃると思います。  今年の受難劇は5月15日(日)から10月3日(土)までの間に102回上演されました。この間50万人近い人々が受難劇を観たことになるそうです。受け入れる側のオーバーアマガウの人々も、人口約5000人の半数に近い2400人の村人(在住者でないと資格がない)が企画・演出、役者、音楽、合唱、道具、衣裳、動物の世話係などで受難劇に参加しています。今回3回目の制作監督を務めたChristian Stucklさんもオーバーアマガウ在住で、バイロイト音楽祭などの監督も務める有名な方です。受難劇そのものの内容、様式は時代によって変化しているようですが、いまや「村芝居」の域をはるかに超えた水準の高いものとなっています。その一方で、親子代々出演してきた村人にとっては10年ごとの受難劇は我家の歴史そのもので、かつてお祖母さんが演じたマグダラのマリアを演じる若い女性や、孫の手を引いて群衆役で舞台に立つお年寄りなど、地域挙げてのお祭り行事という素朴な味わいも残しているのが魅力です。 今年の受難劇は5月15日(日)から10月3日(土)までの間に102回上演されました。この間50万人近い人々が受難劇を観たことになるそうです。受け入れる側のオーバーアマガウの人々も、人口約5000人の半数に近い2400人の村人(在住者でないと資格がない)が企画・演出、役者、音楽、合唱、道具、衣裳、動物の世話係などで受難劇に参加しています。今回3回目の制作監督を務めたChristian Stucklさんもオーバーアマガウ在住で、バイロイト音楽祭などの監督も務める有名な方です。受難劇そのものの内容、様式は時代によって変化しているようですが、いまや「村芝居」の域をはるかに超えた水準の高いものとなっています。その一方で、親子代々出演してきた村人にとっては10年ごとの受難劇は我家の歴史そのもので、かつてお祖母さんが演じたマグダラのマリアを演じる若い女性や、孫の手を引いて群衆役で舞台に立つお年寄りなど、地域挙げてのお祭り行事という素朴な味わいも残しているのが魅力です。オーバーアマガウの受難劇を観るためには、まずチケットの手配をしなくてはなりません。遠方から受難劇を観に来る人のために、受難劇の入場券と宿泊がセットになったパッケージが売りだされていました。受難劇の開演時刻は午後2時半、終了時刻は夜の10時半過ぎとなっているので、よほど近くの人でない限り、受難劇を観た日は付近に宿をとらなくてはなりません。パッケージは観劇日当日に到着してその晩宿泊する1泊2日コースと前日から泊まり込む2泊3日コースがあり、劇場の座席と組み合わせてランク分けされています。私の場合、9月26日を観劇日とする2泊3日のパッケージを確保することができました。 9月の20日にドイツ入りした私はミュンヘンからライプツィヒ、ドレスデンに足を伸ばしましたが、受難劇パッケージの初日、25日はライプツィヒから特急でミュンヘン乗換え、指定されたホテルのあるオーベラウという小さな町に午後5時頃到着し、受難劇の指定席券、当日の昼食、夕食を含む2泊3日のクーポンと受難劇の台本、資料を受取り、観劇要領の説明を受けました。受難劇の行われるオーバーアマガウまではバスで15分ほど、当日は11時発の無料シャトルバスがあるとのことでしたが、少しでも早くオーバーアマガウへ行きたい私は、路線バスで1時間早く出発しました。  指定のレストランで昼食を済ませて受難劇場に入場すると、大きな舞台と4000席を超える客席があり、私の席は客席のほぼ中央の舞台が見渡せる良い場所でした。定刻の14:30にオーケストラの「序曲」とともに受難劇が始まりました。 指定のレストランで昼食を済ませて受難劇場に入場すると、大きな舞台と4000席を超える客席があり、私の席は客席のほぼ中央の舞台が見渡せる良い場所でした。定刻の14:30にオーケストラの「序曲」とともに受難劇が始まりました。荘重なオーケストラの音楽から始まった第1部は語り手に当ると思われる白い衣装を着た50人ほどのコーラスが舞台いっぱいに並び、ひとり黒い衣装で中央に立つリーダーの先導でプロローグの合唱が済むと、舞台はLebendes Bild(生きている絵)と呼ばれる静止した人物と背景からなるイメージに変り、音楽とコーラスがこれを補足します。最初のそれは「失楽園」でアダムとイブがエデンの園を追われる旧約聖書のシーンを表わします。このLebendes Bildは今回の受難劇の随所に配置され、劇の進行に対比させられる旧約聖書の場面が象徴的に配されています。劇は「エルサレム入城」でロバに乗ってエルサレムにやってきたイエスを大勢の群衆が喜び迎え、祝福を受けようとする祝祭的な場面から始まります。ベタニアで女から香油をそそがれる有名な場面の後、最初の対立は神殿で商いをする者たちへのイエスの怒りによって起こり、それに対するユダヤ教徒たちの反感が受難への道筋をたどり始めます。イエスが神殿内で売られている大きな素焼きの壷を地面にたたきつけて割り、商人たちを排除する混乱の中で、かごに入れられていた鳩が5、6羽空に向かって飛び出します。それまでは舞台にはヤギやヒツジなどいろいろな動物がいて賑やかですが、この後、物語は緊張を帯びてきます。ローマ総督ピラトとユダヤ教の長老カリファ等の会話、ユダの裏切り、最後の晩餐へと物語は進行し、オリーブ山での祈りとイエスの捕縛までで第1部が終了しました。ここまでで印象に残ったのは、最後の晩餐の舞台面がしっかりと決まっていたこと、イエスを捕まえるための兵士を案内してきたユダがイエスに向かって「ラビ、ごきげんよう」と呼びかけると「友よ、君はここへ(兵士をつれて)やってきたのか」と言葉を交わす場面、そしてその後、怒った弟子のペトロがイエスを捕えに来た者のひとりの耳を切り落とすところもしっかりと見届けました。 第1部が終了した午後5時からの3時間が夕食タイムの休憩で、第2部は8時に始まります。村の中を5つのコースで巡回するシャトルバスが指定の夕食場所へ向かう観客を手際よく運んでくれます。私のレストランは昼食と同じお店で、Bコースのバスが連れて行ってくれます。ゆっくりと夕食を食べた後、劇場の近くへ戻り、予め下見をしておいたお店でお土産を買いました。中でも外せないのが、受難劇の音楽CDと説明ビデオのDVDでした。「夜は冷え込む」と聞いておりましたが、第1部の途中から寒さが感じられるようになりましたので、第2部の前に、バッグからとりだしたベストとマフラー、手袋で身を固めました。劇場で貸し出している赤い毛布を体に巻きつけている人も大勢見られます。  第2部は重苦しい審判の場面から始まりました。民衆の前、長老の尋問、ピラトの審問からイスラエルの王ヘロデの前にも連れて行かれます。その間にペトロの否認、ユダの悔恨と自死など、見ていてつらい場面が多いのですが、先ほど紹介したLebendes Bildが旧約聖書の名場面を次々に挿入して転換をはかってくれるのが救いです。最後にピラトはイエスの十字架による処刑を認めて手を洗ってから判決を下します。ここからは、十字架に向かって一気呵成です。鞭打ち、殴打、蔑み、あらゆる恥辱と苦痛を身に受けて、イエスが十字架を背負ってゴルゴダの丘への道を歩かされます。途中、疲労で立ち上がれなくなるイエスに向かって兵士は「十字架の上で十分に休め!」といいます。母親のマリアが駆け寄って「これは私の息子だ!」と泣き叫びながら水を飲ませます。 第2部は重苦しい審判の場面から始まりました。民衆の前、長老の尋問、ピラトの審問からイスラエルの王ヘロデの前にも連れて行かれます。その間にペトロの否認、ユダの悔恨と自死など、見ていてつらい場面が多いのですが、先ほど紹介したLebendes Bildが旧約聖書の名場面を次々に挿入して転換をはかってくれるのが救いです。最後にピラトはイエスの十字架による処刑を認めて手を洗ってから判決を下します。ここからは、十字架に向かって一気呵成です。鞭打ち、殴打、蔑み、あらゆる恥辱と苦痛を身に受けて、イエスが十字架を背負ってゴルゴダの丘への道を歩かされます。途中、疲労で立ち上がれなくなるイエスに向かって兵士は「十字架の上で十分に休め!」といいます。母親のマリアが駆け寄って「これは私の息子だ!」と泣き叫びながら水を飲ませます。受難劇で、もっとも強烈な場面はイエスを真ん中にして左右に1人ずつ罪人が張り付けられた3本の十字架が縄で引き上げられて屹立するところでしょう。やがて、イエスは息を引き取り、十字架から降ろされます。下で待ちうけるマリア達に引き取られて葬送があり、そして予言通り3日目に復活し、ハレルヤの声に包まれるところで劇が終りました。舞台と客席が明るくなって大きな拍手が起こりました。終わっての感想は、やはり壮大なものを観たということに尽きます。 当初聞いていたタイムスケジュールでは終演時刻は午後10時半となっていましたが、この夜の終演は11時5分前で夜は更に更けていました。宿のあるオーベラウへ向かうシャトルバスは11:15に来るというので発着所に向かいましたが、寒気は頂点に達して、歯の根が合わないようになりました。このまま寒い中でなかなか来ないバスを待つことは出来そうもありません。そこで思い出したのがグリューバインという熱いお燗の赤ワインです。幸いCafeがまだ開いていましたので、店に飛び込むなり注文して、持ち出し用に紙コップに入れてもらったグリュ−バインをふうふう吹きながら、飲み終るころになって、やっと迎えに来たバスに乗り込んで、夜中の12時直前にオーベラウのホテルに帰りつくことが出来ました。 あとがき: ドイツ人でもなく、キリスト教徒でもない私がフトしたご縁で受難劇に興味を持って、のこのこ出かけて行った旅の始末はまだ付いていません。言葉で表わせないさまざまな心象風景がこの先時間をかけて滓の様に沈澱していくのだろうと思います。個人の思考にとって旅はある種の仕込みであり、醗酵した生成物が見られるまで気を長く待たなくてはならないと考えています。 平成22年10月15日 稲林記

|