見たり聴いたり:

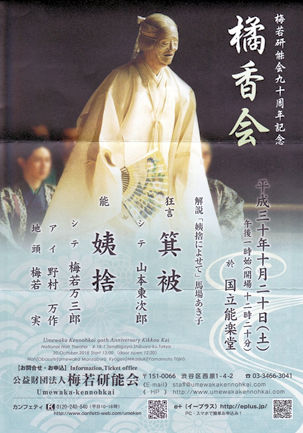

はじめに 梅若研能会から案内をいただいて、十月の「橘香会」に行ってまいりました。今回の楽しみはこれまで見る機会のなかった「姨捨」が会主の梅若万三郎師のシテで上演されることです。「姨捨」は「檜垣」、「関寺小町」とともに「三老女」と呼ばれて、秘曲とされているとのことです。 梅若研能会九十周年  この日の橘香会は仕舞四番、狂言「箕被(みかづき)」をはさんで、仕舞三番があり、最後に能「姨捨」が演じられました。梅若研能会の九十周年記念ということで、後半の仕舞には観世銕之丞「実盛」、野村四郎「遊行柳」、大槻文藏「野宮」という顔ぶれが並んで、九十周年に花を添えました。 *左の写真は当日の会の案内から転載しました 開演に先立って、この会ではおなじみの、歌人で能の評論もされている馬場あき子さんから「姨捨」の解説がありました。冒頭、研能会九十周年のお祝いを述べられた時に、「私と同じです」と言われたので、まさかと思いましたが、家に帰って調べてみると今年九十歳になられることがわかりました。お歳には見えない若々しさです。 〔馬場あき子氏 解説より〕 梅若研能会の九十周年記念ということですが、私と同じ年(馬場氏は1928年生れ)です。大変長い年月なのですが、思えば人生は時間との葛藤であるようです。人間の背負っていくものの中で時間というものがいちばん大きなものです。 今日、演じられる「姨捨」は能における老女物のひとつです。能には五曲の老女物があり、その中で小野小町を扱った曲が三つ(卒塔婆小町、関寺小町、鸚鵡小町)あります。あと一曲の「檜垣」も実在の女性ですが。「姨捨」は幽霊です。老女物は女性の老後を描いています。若い時の華やかさと対比して「時間」の重みを描いているようです。 古今集の和歌、 我が心慰めかねつ更科や 姨捨山に照る月を見て を敷衍した大和物語等に伝わる姨捨伝説が能「姨捨」の世界です。 シテの登場は「なうなう、あれなる旅人…」という「呼びかけの登場」で橋懸りに出ます。 地謡の始り(初動)までの時間があり、「今とても慰めかねつ更科や…」の地に重みがあります。前シテの面(おもて)は「深井」です。風景を謡いながら、姨の心を描いています。ここでは、「囃子」も大切な役割を受け持ちます。 中入りで、アイの狂言方として今日は野村万作さんが里人で姨捨山の伝説を語ります。 後シテは出目栄満(でめえいまん)の面です。シテは何を語りたいのか? 純一無垢の心です。月光と一体化した「面白の心」でしょうか。クセは舞いグセで、月を阿弥陀如来の右に居る勢至菩薩になぞらえます。このあたり、仏の世界を描いています。その後「序の舞」にかかります。太鼓が入った囃子のみの地で、序の舞が演じられ、「返せや返せ昔の秋を」と謡いますが、やがて夜が明けて旅人が先に帰って行き、「昔こそあらめ、今もまた姨捨山とぞなりにける」と老女が取残されるところで終わります。 以上の解説を興味深く聞き、上記の番組に従って仕舞、山本東次郎さんほかの狂言、仕舞の後、休憩を挟んで能「姨捨」見ることが出来ました。 能「姥捨」を見る 上の解説にもあるように、「姨捨」の主題は解説の中にもある古今集の和歌 わが心慰めかねつ更科や 姨捨山に照る月を見て で、大和物語や今昔物語集に出てくる説話を踏まえています。近いところでは映画にもなった深沢七郎作の「楢山節考」が思い出されるところです。「姥捨て」の残酷さ、山に残された老女の心、止むを得ず捨てに行く息子の気持など、いろいろに思い浮かぶところですが、能の展開はそれらを踏まえながらも、もうひとつ別の世界とのつながりを描いているようです。 ワキの都人は更科の名月を訪ねてはるばると旅をしています。信濃国姥捨山に来て,夜になるのを待っていると一人の女(前シテ)がやって来たので姨捨の旧跡について尋ねます。その場所を教えた女は、都の人ならば、今宵の月と共に再び現れて、夜遊をして慰めようと言って木陰に失せます。前シテの女の清楚な姿が目に残ります。 ここで中入りとなり、アイの村人として登場した野村万作師が大和物語にも描かれている姨捨の伝説を語ります。両親を亡くして叔母に育てられた男が、後に妻となった女と叔母の折り合いが悪くなり、妻から強要されて恩のある叔母を山に捨てに行ったこと、後悔した男が思い立って山を訪ねるが、叔母は既に亡くなって傍らに石が残っていたことなどを語り、更科に伝わる「田毎の月」について話します。 その夜も更け行くままに、中秋の名月が照り渡る中に白衣の老女(後シテ)が現れて、月にかかわりのある仏説を語り、夜遊の舞の袖を見せていましたが、次第に夜が明けて旅人が山を去って行くと、老女だけが淋しく姨捨山に取残されます。 さるほどに、三光西に行くことは、衆生をして西方に勧め入れんが為とかや から始まるクセの舞の後、 むかし恋しき夜遊の袖 というシテの言葉に続く「序の舞」は太鼓を交えた囃子の地だけで三十分余り老女の舞を見せます。このあたり、シテを演じる万三郎師の動きと振りに注目します。 わが心慰めかねつ更科や 姨捨山に照る月を見て 照る月を見て から終曲に入り、 なかなか何しに現れて胡蝶の遊び たはむるる舞の袖 返せや返せ昔の秋を 思い出でたる妄執の心やる方もなき と謡い、シテが 独り捨てられて老女が昔こそあらめ今もまた 姨捨山とぞなりにける 姥捨山とぞなりにけり で終わります。 ワキの旅人が先に退場した後、能舞台に思い入れを込めて立ち尽くす老女が、やがてゆっくりと橋掛りを戻っていきます。 おわりに 観世流謡本の解説には「姨捨山の伝説に取材しているが、伝説そのものの興味よりも、中秋名月の夜における山中の冷やかな空気を美的に表現しようと企てた曲である。したがって、捨てられた老女の懐情的な言葉よりも、寧ろ月にかかわりのある仏説を述べさせることの方に重きが置かれている。」と書かれています。 この能は背景にある説話の情感の世界を離れたところで、ある種の諦観を伴う「受容の美」が示されているように感じられます。 平成30年11月1日

稲林記 |