この夏休みに「さいたま市」(どうも平仮名の市名は書きにくいですね)を恐怖の底に叩き込んでいる「物怪屋敷」を紹介します。催しの概要は別刷りパンフレットの「ご案内」の通りです。この展示会の企画を立てた仕掛け人は宮内正勝先生。そうです、今年のお正月には同じ見沼くらしっく館で「日本全国徳利百選展」を行って、お正月のお屠蘇気分をすこしばかり長持ちさせてくれたあの先生です。徳利のほうは「わ〜!」という雑誌に紹介記事が載って、学会、政界、官界から問合せが殺到?したということがありました。宮内先生から案内を頂戴した今回の「もののけ」には大変期待し、レクチャー、展示ともしっかりと勉強させていただきました。

先ずは、レクチャー「物怪教室」から:

さいたま市になったお陰で、大宮の「見沼くらしっく館」と浦和の「くらしの博物館民家園」とは兄弟になったとのこと。どちらが兄やら弟やら、それはどうでもよいこと。浦和の大崎にある民家園の講堂(講座室という控え目な名前です)で、宮内先生による『物の怪との付き合い方を伝授します』という副題のついた講義がありました(8月11日)。

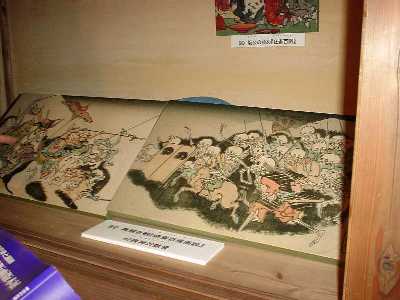

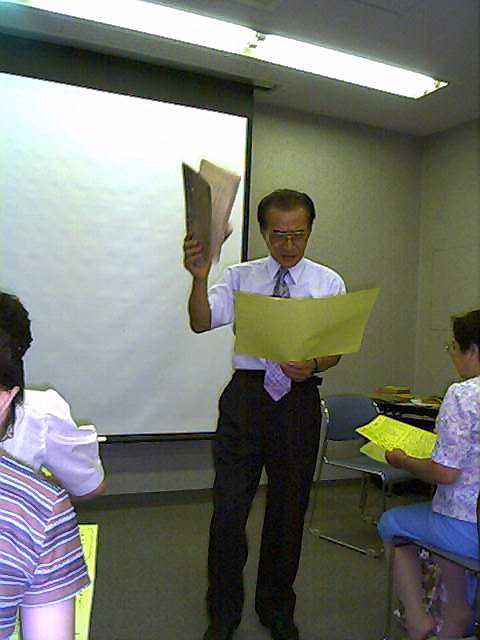

さいたま市になったお陰で、大宮の「見沼くらしっく館」と浦和の「くらしの博物館民家園」とは兄弟になったとのこと。どちらが兄やら弟やら、それはどうでもよいこと。浦和の大崎にある民家園の講堂(講座室という控え目な名前です)で、宮内先生による『物の怪との付き合い方を伝授します』という副題のついた講義がありました(8月11日)。14時30分開始予定のレクチャーは館長の挨拶の前からフライング気味に資料説明を始めた先生(左の写真)のよく通る声で始まってしまいました。資料の霊符卦象(れいふけしょう)というへんてこなチベット語のような線の多い字で十二支のお守りが表されているとのこと、真剣に自分の干支を探す聴衆は早くも物の怪の世界に引きずりこまれています。これを作ったのが安倍晴明(921〜1005)、妖怪、霊界関係で有名な陰陽師ですね。この名前は物の怪界のキーワードのひとつ。試験には出ないかもしれないが、覚えておかないと祟りがある。館長さんのご挨拶に続いて、本番の講演の冒頭、宮内先生の「物の怪探求」のルーツとなったのが中学時代に読んだ、民俗学者の柳田国男著「日本の妖怪物語(?)」であったという、生い立ちの秘密が明かされた。こういうことは他所ではあまり言いふらさないようにというような注意は特になかったが、さもありなん、アリナン、アラリヤと手を打った。スライドを使ったご本人曰く「特急こだま号」的なスピード説明のなかで登場したのは、かまど、包丁、蓑笠、蚊帳、荒縄にローソク?(変なことを考えてはいけない)、とにかく物の怪の憑きそうなものが昔の生活にはそこら中にあったということ。狐、狸?(あったかな)、それからもちろん物の怪のスター、河童(かっぱ)。河童とひとくちに言うけれど、東北の河童は可愛げがあって独り暮らし、遠野の河童の淵なども良い風情があるが、西国、とくに九州では河童は暴走族みたいに(先生の表現)集団で悪さをして廻り、あちこちに足跡を残しているそうです。昔の人が恐れたもの、それは病気、とくに子供が罹ると命に関わる疱瘡(ほうそう)は何とか罹らないか、軽く済ませたい。そこで、いろんな疱瘡避けの神様やお札が用いられたそうです。いまでもよく見かけるお地蔵さんの赤い帽子や腹掛け、ちゃんちゃんこ。「赤いもの」をみたら疱瘡避けと思って間違いない。中には勇ましい鎮西八郎為朝が赤い鎧を着て「疱瘡の神様」をひとひねりしている絵もあります。何で疱瘡が「赤いの?」って、あなた、疱瘡に罹ると赤いぼつぼつが出来て、大変痒いものなのですよ。本当にいま時の「赤いもの」は、じゃなかった、

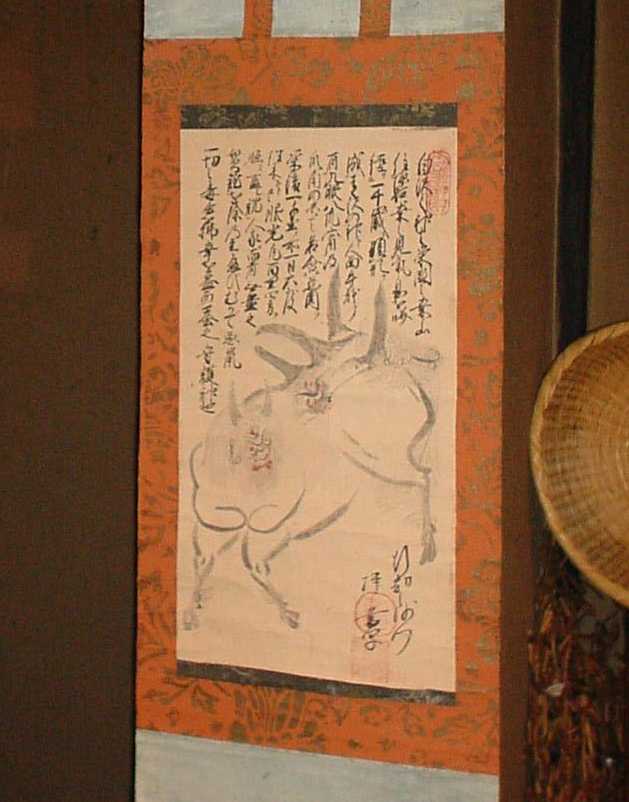

「若いもの」は物を知りませんからねえ。疱瘡の外で、物の怪の常連はお蚕(かいこ)、そうです、絹糸を採る蚕ですが、これをネズミが食べてしょうがない。猫はもちろん駆り出されますが、それだけじゃあ、まだ安心できない。ネズミ避けというのもいろいろな物の怪の力を借りています。その中でも圧巻が中国から伝わったという「白沢(はくたく)」という人間の顔と牛の頭が前後についた、想像上の神様は今ではすっかり廃れてしまったそうですが、古い掛け軸(右の写真)などでまだその姿を見ることができます。それから、恐ろしいというより可哀相、悲惨なことなのですが、その昔は子供が大勢生れると育ててゆけないので、ついつい水子が出来てしまう。水子の魂百までも?そんなのんきな洒落を言える場面ではありません。東北で観光客を魅了しているあの「こけし」でさえ、背後に「水子の霊」を宿していると聞けば、「こけし」を並べて喜んでもいられません。水子の霊を弔い、冥福を祈るという信仰にも物の怪との接点を感じ取れるようになれば、あなたの「物の怪道」も相当のレベルに達しているといえます。

「若いもの」は物を知りませんからねえ。疱瘡の外で、物の怪の常連はお蚕(かいこ)、そうです、絹糸を採る蚕ですが、これをネズミが食べてしょうがない。猫はもちろん駆り出されますが、それだけじゃあ、まだ安心できない。ネズミ避けというのもいろいろな物の怪の力を借りています。その中でも圧巻が中国から伝わったという「白沢(はくたく)」という人間の顔と牛の頭が前後についた、想像上の神様は今ではすっかり廃れてしまったそうですが、古い掛け軸(右の写真)などでまだその姿を見ることができます。それから、恐ろしいというより可哀相、悲惨なことなのですが、その昔は子供が大勢生れると育ててゆけないので、ついつい水子が出来てしまう。水子の魂百までも?そんなのんきな洒落を言える場面ではありません。東北で観光客を魅了しているあの「こけし」でさえ、背後に「水子の霊」を宿していると聞けば、「こけし」を並べて喜んでもいられません。水子の霊を弔い、冥福を祈るという信仰にも物の怪との接点を感じ取れるようになれば、あなたの「物の怪道」も相当のレベルに達しているといえます。レクチャーの後半は参加者に配られた先生手作りの資料を解説しながら、「物の怪」の足跡を歴史的に辿っていきました。平安時代の承平年間(931〜938)に成立した倭名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)という百科事典には鬼やその仲間の詳しい分類と説明が載っています。目に見えぬものに対する繊細な感性を持った日本人が多くの物の怪を育んできたとも言えるそうです。特に平安時代は物の怪の宝庫、特別フロクとして配られた「物怪日本史」(江戸後期に出版された「倭年代記」より講師が再編)によれば、平安時代には物の怪の仕業と思われる数々の事件が報告されています。また江戸時代の庶民用の事典「大雑書」の表紙の裏には鯰の絵を変形させた日本地図と鹿島神宮のご利益による地震避けの絵(「地底鯰之図」)があります。そうそう、地震も恐いものの筆頭でした。「疱瘡」、「水子」に「地震」避け、これが物の怪御三家、少し下がって「蚕」、「河童」に「かまど神」、これ語呂合わせではありませんよ。本当の話なんです。

なんだか、格調の高かった宮内先生の折角の講演を台無しにするような紹介ですみません。最後に、先生の印象的なフレーズから。「江戸時代300年近く、日本の国は人口300万人くらいで横ばいであった。多くの人を養える食料の豊かさはなかった。ひとびとは、いろいろなものを怖れ、敬い、信じて生きてきた。それらの多くは目に見えないものであった。つまり物の怪との付き合いなしに生活は成り立たなかった。明治以後、近代化のなかで日本は江戸時代の30倍以上の1億を超える人口を抱えてもやっていけるようになっている。しかし、本当に目に見えないものはなくなったのか、いやそんなことはない。柳田国男が「日本の妖怪物語」に書いているように。これからますます目に見えない「物の怪」との付き合いが生活を豊かにしてくれる筈である」・・とこんな言葉で講演は締めくくられました。

続いて、いよいよ「物怪屋敷」見学です:

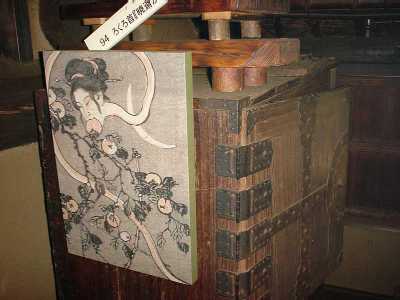

それでは、「物怪屋敷」へご案内しましょう。会場の「見沼くらしっく館」はさいたま市(旧大宮市)の片柳という地域、見沼田んぼの開墾に功績のあった坂東家の旧家屋がそのまま博物館になっています。駐車場からのアプローチで見えるくらしっく館の軒下にはレクチャーで聞いていた「七夕人形」が3体ぶら下がっています。どっしりとした屋敷全体にただよう怪しい気配にたじろぎながら、脇の土間に入ると、そこには霊が取り付きやすいという蓑笠がかかっています。まわりにはあやしげな掛け軸、人形、わけのわからない道具類。ここで悲鳴を上げるのは早すぎます。お腹にぐっと力をいれて奥に進みましょう。以下、写真を中心に当日お聞きした宮内先生の解説から注釈を書き込んでみました。

それでは、「物怪屋敷」へご案内しましょう。会場の「見沼くらしっく館」はさいたま市(旧大宮市)の片柳という地域、見沼田んぼの開墾に功績のあった坂東家の旧家屋がそのまま博物館になっています。駐車場からのアプローチで見えるくらしっく館の軒下にはレクチャーで聞いていた「七夕人形」が3体ぶら下がっています。どっしりとした屋敷全体にただよう怪しい気配にたじろぎながら、脇の土間に入ると、そこには霊が取り付きやすいという蓑笠がかかっています。まわりにはあやしげな掛け軸、人形、わけのわからない道具類。ここで悲鳴を上げるのは早すぎます。お腹にぐっと力をいれて奥に進みましょう。以下、写真を中心に当日お聞きした宮内先生の解説から注釈を書き込んでみました。