昨年夏に話題となった「物怪屋敷」が今年も出ました!「物怪屋敷Ⅱ」と銘打ってお馴染みの見沼くらしっく館で7月13日から9月16日まで、なんと2ヶ月を超えるロングラン興行?中。催しの概要は別掲「ご案内」ちらしの通りです。今回も仕掛け人は宮内正勝先生。そうです、今年のお正月には「坂東皿屋敷展」を挙行して、お正月早々、「皿、皿、々・・・・、サラくれないにみずくぐるとは」と筆者を益子に走らせ、4月には埼玉落語会を20年ぶりに復活公演させた方です。今回も宮内先生から案内を頂戴し、展示を拝見した後、渾身のレクチャー「物怪教室Ⅱ」を勉強させていただきました。

先ずは、レクチャー「物怪教室Ⅱ」から:

宮内先生によるレクチャーは今年も同じ会場、「浦和くらしの博物館民家園」の講座室で8月10日の午後2時から4時まで行われました。「民家園」は見沼くらしっく館と同じ「さいたま市立博物館」のひとつで、見沼田んぼのちょうど中央にあたる場所にあります。左の写真は入り口からの眺めで、船着場の奥の白い壁の建物が管理棟で、講座室はその中にあります。30名の定員いっぱいに集まった、やや平均年齢の高い聴衆を前に、宮内先生の迫力溢れる講義が始まりました。

宮内先生によるレクチャーは今年も同じ会場、「浦和くらしの博物館民家園」の講座室で8月10日の午後2時から4時まで行われました。「民家園」は見沼くらしっく館と同じ「さいたま市立博物館」のひとつで、見沼田んぼのちょうど中央にあたる場所にあります。左の写真は入り口からの眺めで、船着場の奥の白い壁の建物が管理棟で、講座室はその中にあります。30名の定員いっぱいに集まった、やや平均年齢の高い聴衆を前に、宮内先生の迫力溢れる講義が始まりました。『日本列島物怪(もののけ)の里めぐり』というタイトルで行われたお話の中からいくつかの話題を覚えている範囲で書き留めてみます。

1.入道雲から積乱雲へ

宮内先生はこどものころ、夏空にむくむく立ち上がる雲の名前をお祖父さんから「入道雲」だと教わって親しんでいました。それが、中学校に入って「積乱雲」という学術的な名称を教えられたときになんだかツマラナイ感じがして、さびしかった記憶があるそうです。人間が科学的な知識を増やして賢くなっていく反面、昔から親しんできた暮らしの中の豊かなイメージの世界が遠ざかっていく。「入道雲」が消えて「積乱雲」になったとき、こども心に感じた疑問が転機になり、人々の暮らしと自然とのかかわりを研究することを志すようになったとのことです。スライドでみせてくれた弘前のねぷた祭りの弁慶を模した大入道の張子の迫力には得たいの知れない大きな力が感じられます。

2.岩木山から遠野を訪ねて

最初のスライドは青森県弘前市から写した岩木山の美しい姿でした。古くから信仰の山である岩木山の百沢寺(岩木山神社)の夏と冬の2枚のスライド写真の比較から、お話は「もののけ」の「け」に導かれていきました。特に深い雪に閉ざされた冬の山寺の佇まいには目に見えないものの力を思わせる何かがあります。一転して鮮やかな赤を基調にした「ねぷた」にこめられた厄除け、招福祈願のエネルギーが躍動しています。蛇足ですが、青森市では「ねぶた」、弘前市のは「ねぷた」、「ぶ」と「ぷ」の区別があるようです。

話は岩手県に移って、民話の里、遠野です。宮内先生によると、遠野の「遠」の字、「遠い」、「遠く」は「行ってみたい場所」を示唆しているとのこと、信州の高遠などもその仲間だそうです。「遠くへ行きたい」という歌がありましたが、「遠い」は単に道のりの遠さをいうのではなくて、現実の世界から理想の異界への憧れも込められているようです。柳田國男の「遠野物語」は土地の古老の話を聞き書きとして集大成したものです。その中の一節「ザシキワラシ」に関する記述も17話、87話で手短に紹介されています。どんな家にも一軒の家には100匹の「物怪」がいる筈だ、それをあなたも探してみませんか、という提言はともすれば普段は無関心になりがちな「目に見えないもの」の世界に心を馳せることの楽しさを教えてくれるようです。

遠野から見た六角牛(ろっこうし)山の写真は宮内先生の自信作、美しい山容で人気の早池峰山とともに遠野を囲む自然の豊かさを気付かせてくれました。

3.養蚕の神様「オシラサマ」

東北地方いったいに広がっていた「オシラサマ」信仰のひとつの典型を遠野で見ることができます。オシラサマというのは桑の木を削った細い棒の先端に馬の顔を彫り、毎年毎年1枚ずつ布切れを着物に見立てて重ねて着せ掛けた神様でそれを拝むことで養蚕が上手くいき、現金収入の増加を祈願するのだそうです。馬は繭(まゆ)の運搬を通して蚕の守り神と見なされています。遠野の大庄屋であった千葉家の四季。伝承館には「御蚕神堂」(おかいこがみどう)という祠があって、その中にはオシラサマばかりがたくさん祀られています。オシラサマを山形ではトドサマと読んだり、アイヌの信仰具にもオシラサマと同じルーツを持つと思われるものがあるようです。右の写真はくらしっく館、坂東家住宅の神棚に置かれたオシラサマ。ただし、こちら関東にはオシラサマを祀る風習は無かったそうです。オシラサマ信仰は北関東から東北かけてのものですが、蚕に「お」を付けて「オカイコ」、「オコサマ」と丁寧に呼び、蚕を守ることを「コモリ」、「コソダテ」と呼んで大切にしてきた暮らしの中では蚕を食べる鼠を駆除する猫も蚕の守り神としており、江戸時代に上州の新田岩松藩では三代に亘って藩主自ら蚕を守る猫の絵を描いて農民に配るということが行われたのでそうで、特に新田徳純という殿様の絵は高い評価を得ています。

東北地方いったいに広がっていた「オシラサマ」信仰のひとつの典型を遠野で見ることができます。オシラサマというのは桑の木を削った細い棒の先端に馬の顔を彫り、毎年毎年1枚ずつ布切れを着物に見立てて重ねて着せ掛けた神様でそれを拝むことで養蚕が上手くいき、現金収入の増加を祈願するのだそうです。馬は繭(まゆ)の運搬を通して蚕の守り神と見なされています。遠野の大庄屋であった千葉家の四季。伝承館には「御蚕神堂」(おかいこがみどう)という祠があって、その中にはオシラサマばかりがたくさん祀られています。オシラサマを山形ではトドサマと読んだり、アイヌの信仰具にもオシラサマと同じルーツを持つと思われるものがあるようです。右の写真はくらしっく館、坂東家住宅の神棚に置かれたオシラサマ。ただし、こちら関東にはオシラサマを祀る風習は無かったそうです。オシラサマ信仰は北関東から東北かけてのものですが、蚕に「お」を付けて「オカイコ」、「オコサマ」と丁寧に呼び、蚕を守ることを「コモリ」、「コソダテ」と呼んで大切にしてきた暮らしの中では蚕を食べる鼠を駆除する猫も蚕の守り神としており、江戸時代に上州の新田岩松藩では三代に亘って藩主自ら蚕を守る猫の絵を描いて農民に配るということが行われたのでそうで、特に新田徳純という殿様の絵は高い評価を得ています。4.水木しげるの故郷境港に妖怪神社出現

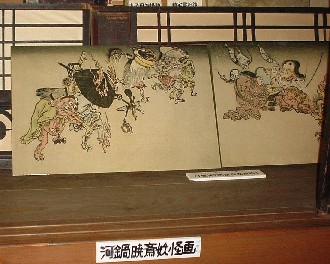

「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な漫画家、水木しげるの出身地である鳥取県境港市では街の中に水木漫画の主人公の妖怪達の彫刻像が随所に展示されて町おこしに一役かっているとのこと。妖怪神社も大人気で、鳥居が盗まれるほどだそうです。左の写真はその境港でお土産に売られている右から順に「ゲゲゲの鬼太郎」、「児啼爺」、「砂掛け婆」、「ネズミ男」の人形酒瓶です。これらの妖怪スターの名前を全部正確に言えたら境港の名誉市民になれるというのはウソ。場所は変わって、栃木県大平町の大中寺は上田秋成の雨月物語に紹介された由緒正しき「もののけの寺」こちらは近いので日帰りで見に行けますね。地元さいたま市にゆかりの漫画家北沢楽天翁のお弟子が描いたさいたまの伝説には見沼くらしっく館のある染谷にちなんだ「染谷の由来」、「見沼の蛇枕」、「黒塚の鬼婆」、江戸初期の武将、小栗忠政の「片羽の迦楼羅」などが紹介されました。。迦楼羅(かるら)というのは烏天狗のことだそうです。九州の筑後柳川にも河童伝説があり、九州の河童は群れて悪さをするのが特徴、ひとり(一匹?)で棲み、お産の手伝いをしたりする人なつっこい東北の河童とはえらい違いです。そのほか、若狭に伝承の起源をもつ「八百比丘尼」(やおびくに)という八百歳で容色婉然という女性のスーパースター、いっときその地に住んでいた小泉八雲を驚かせて後に「怪談」を書かせる動機となった大宮三橋の「馬のお化け」など、日本国中いたるところに「物怪の里」が存在するという力強い言葉でお話が締めくくられました。

「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な漫画家、水木しげるの出身地である鳥取県境港市では街の中に水木漫画の主人公の妖怪達の彫刻像が随所に展示されて町おこしに一役かっているとのこと。妖怪神社も大人気で、鳥居が盗まれるほどだそうです。左の写真はその境港でお土産に売られている右から順に「ゲゲゲの鬼太郎」、「児啼爺」、「砂掛け婆」、「ネズミ男」の人形酒瓶です。これらの妖怪スターの名前を全部正確に言えたら境港の名誉市民になれるというのはウソ。場所は変わって、栃木県大平町の大中寺は上田秋成の雨月物語に紹介された由緒正しき「もののけの寺」こちらは近いので日帰りで見に行けますね。地元さいたま市にゆかりの漫画家北沢楽天翁のお弟子が描いたさいたまの伝説には見沼くらしっく館のある染谷にちなんだ「染谷の由来」、「見沼の蛇枕」、「黒塚の鬼婆」、江戸初期の武将、小栗忠政の「片羽の迦楼羅」などが紹介されました。。迦楼羅(かるら)というのは烏天狗のことだそうです。九州の筑後柳川にも河童伝説があり、九州の河童は群れて悪さをするのが特徴、ひとり(一匹?)で棲み、お産の手伝いをしたりする人なつっこい東北の河童とはえらい違いです。そのほか、若狭に伝承の起源をもつ「八百比丘尼」(やおびくに)という八百歳で容色婉然という女性のスーパースター、いっときその地に住んでいた小泉八雲を驚かせて後に「怪談」を書かせる動機となった大宮三橋の「馬のお化け」など、日本国中いたるところに「物怪の里」が存在するという力強い言葉でお話が締めくくられました。5.付録:当日のおみやげ

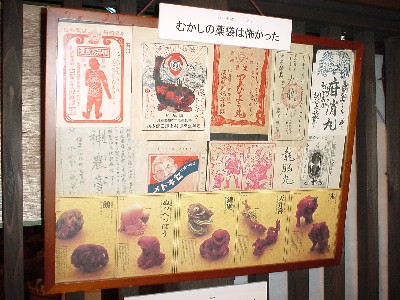

宮内先生から、「おみやげ」と称して参加者に配られたお宝(資料)の数々を紹介します。

宮内先生から、「おみやげ」と称して参加者に配られたお宝(資料)の数々を紹介します。1)「大江山千丈ケ嶽・酒呑童子由来」挿絵部分コピー

坂田の金時が鬼退治をしたというので有名な物語の挿絵

2)「大江山千丈ケ嶽・酒呑童子由来」文章部分コピー

同上、読み本部分の文章、読解には時間が掛かりそう

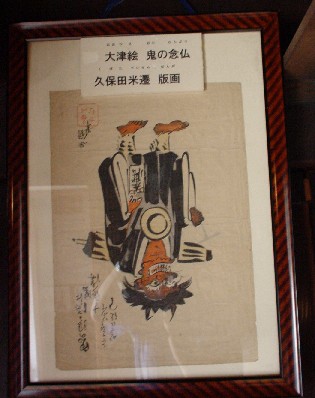

3)「大津絵・鬼の念仏」コピー

滋賀県大津の三井寺門前で売られていた仏画起源の絵

「大津絵の筆の初めや何仏」という芭蕉の句を添えて

4)「秩父久那久昌寺・閻魔大王御手判」お札コピー

性空(しょうくう)上人が一度死んで閻魔さんからもらった手形

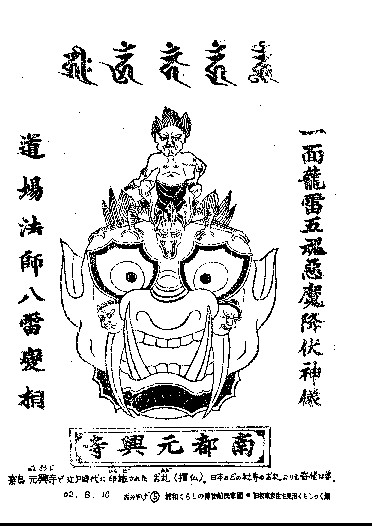

5)「南都元興寺悪魔除け」お札コピー

左の絵(クリックで拡大可)、日本のどの社寺のお札よりも奇怪な姿だという

6)「戸隠神社『白澤』(はくたく)」コピー

「白澤」は昨年も紹介した、古典的な守り神、意味ありげな文章付き

7)「角川春樹物の怪句抜粋」(句集「流され王」、「補陀落の径」、「檻」より)

代表二句 「神の来て物の怪の来て雪遠野」、「雪の夜の座敷童子と自在鉤」

続いて「物怪屋敷Ⅱ」を見学します。

物怪屋敷の会場は今年も「見沼くらしっく館」、交通は大宮駅東口を背にまっすぐどこまでもどこまでも・・・歩くのはちょっと大変ですからバスを利用しましょう。(くわしくは別掲ちらしの案内図参照)

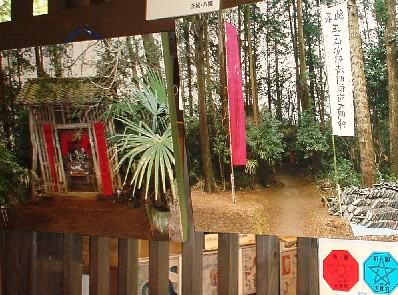

物怪屋敷の会場は今年も「見沼くらしっく館」、交通は大宮駅東口を背にまっすぐどこまでもどこまでも・・・歩くのはちょっと大変ですからバスを利用しましょう。(くわしくは別掲ちらしの案内図参照)アプローチから見えるくらしっく館の軒下には今年も「七夕人形」が3体ぶら下がっています。ただし、着物は去年と変っています。してみると子供用の浴衣はまだまだ在庫があるようですね。

夏らしい木立に囲まれたくらしっく館の佇まいをみると、それだけで心休まります。

どこからかセミの声が聞えるお昼前、物の怪たちとの再会を楽しみに、くらしっく館の前庭につづくスロープを下りてゆきます。

「展示の方法は昨年と比べて少しあっさり系にしてあるが、展示物の種類、展示方法にはさらに工夫を加えて、楽しく見ていただけるようにしました」、これは仕掛け人、宮内先生のお言葉です。