夏の吉例、旧坂東家住宅見沼くらしっく館の物怪展も今年で3年目になりました。題して「物怪参上」、つまり物怪の三乗ということで、怖さも三乗だよ、という主催者の迫力に圧倒される思いで、いつものくらしっく館へ向かいました。今年も行われた宮内正勝先生のレクチャーの模様から紹介いたします。(今年の開催期間は7月15日〜9月15日の2ヶ月間です)

事前にいただいたチラシの 「関連イベント」の文字が 「開運イベント」に見えてしまうのも、歳のせいとばかりは言えません。早くも物怪の仕業かと危ぶみながら、特別レクチャー 「物怪深入講座」を聴きに出かけました。折りしも当日8月9日は台風10号が日本列島を駆け抜け、午後の講座が行われた2時から3時にかけてはさいたま市に最接近している時間帯でした。激しい風雨をついてくらしっく館に集まった「命知らず」の聴衆は約25名、午前の部の40名(主催者発表)より少ないものの、その熱心さ、つまり「物怪度」は半端ではありません。まさに「物怪の決死隊」といっても言い過ぎではないでしょう。風雨を避けるために雨戸を閉ざし、すべての開口部には硬く鍵がかけられ、聴衆が途中で逃げようにも逃げられないという異様な空気の中で宮内先生のお話が始まりました。以下は当日の宮内先生のお話を速記風に綴ったものです。

事前にいただいたチラシの 「関連イベント」の文字が 「開運イベント」に見えてしまうのも、歳のせいとばかりは言えません。早くも物怪の仕業かと危ぶみながら、特別レクチャー 「物怪深入講座」を聴きに出かけました。折りしも当日8月9日は台風10号が日本列島を駆け抜け、午後の講座が行われた2時から3時にかけてはさいたま市に最接近している時間帯でした。激しい風雨をついてくらしっく館に集まった「命知らず」の聴衆は約25名、午前の部の40名(主催者発表)より少ないものの、その熱心さ、つまり「物怪度」は半端ではありません。まさに「物怪の決死隊」といっても言い過ぎではないでしょう。風雨を避けるために雨戸を閉ざし、すべての開口部には硬く鍵がかけられ、聴衆が途中で逃げようにも逃げられないという異様な空気の中で宮内先生のお話が始まりました。以下は当日の宮内先生のお話を速記風に綴ったものです。今年で3年目を迎えた物怪展示ですが、振り返ってみますと一昨年の第一回はありとあらゆる物怪を一同に並べたためににぎやかではありましたが、ごった煮の感がありました。昨年の第二回は少し整理をして幾つかのテーマでご覧いただいたのですが、今年はさらにすっきりとご覧いただけるようにしました。音楽で例えるなら、第一回が交響曲、第二回が管弦楽、今年は室内楽というところでしょうか。

最初にお配りしたコピーをご覧ください。「鬼」という字が並んでいます。今年はまずはじめに物怪界の大スターである「鬼」ついて考えて見ましょう。ここには鬼で始まる言葉が沢山書かれています。読めますか、最初の文字、鬼薊は「おにあざみ」?そうです。よく読めましたね、なんですって、いつもいく鬼のようなママさんのいるバーの名前が「あざみ」なので知っていた?それは自慢になりませんよ。はい次は鬼おこぜ、えー?おこぜの文字がワープロで出てこないって?それは安物です。ずうっと行って、鬼瓦、鬼草、鬼蜘蛛、このへんは読めますね。鬼草というのは海草のテングサの仲間です。鬼の醜草、これは「おにのしこぐさ」と読みます。鬼の醜草というのはキク科の多年草で姫紫苑(ひめじおん)、春紫苑(はるじおん)などと呼ばれる花ですが、それにしてもすごい名前がついています。鬼の子というのはなんでしょうか。親に似ない子?それは「鬼っ子」でしょう。鬼の子というのは蓑虫(みのむし)のことなんですね。さらにずっといくと、鬼海星はオニヒトデ、珊瑚の大敵です。ずっと飛ばして最後の21番目、鬼やんま、これもワープロが出ない?困ったものです。鬼蜻?の?は虫偏に「廷」の字なんですが、体調が10センチ以上のものもある日本で最大のトンボです。これが実は一昨日の夕方、このくらしっく館の敷地内で見られました。今では大変珍しいことです。鬼やんまというのは習性で、すうっと飛んでくると、くるりと向きを変えて来た方向へ戻っていきます。中に、他人の家に入って通り抜けて行くのがある。そういうのを泥棒やんまと呼んだということを、昔、志ん生が言ってましたが、それはどうでもいいでしょう。

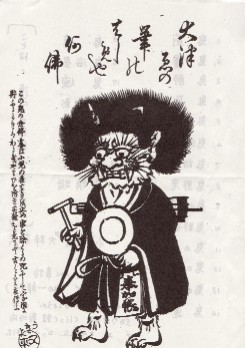

こうやって見ると、名前に鬼の字がついたものは「大きい」「強い」「醜い」のどれかに関係しています。このあたりから鬼のイメージが探れそうですね。もう1枚、お配りしたコピーを見てください。もうお分かりかもしれませんが、「鬼」が今年のテーマです。日本の代表的な妖怪が「おに」ですが、中国で鬼(き)は死者の霊魂のことをさします。日本では「鬼」の字を邪鬼(あしきもの)のようにモノとも読まれました。モノは得体の知れない超自然的な事物のことでした。まさにモノの気(け)です。モノが頭に角を生やし、口、鼻、耳が大きく鋭い牙を持って、赤や青、黄色の体に虎の皮のふんどしを着けたお馴染みの姿に視覚化されたのは仏教の影響です。大江山や羅生門の鬼には世にそむく盗賊のイメージもあります。追儺(ついな)や鬼やらいに登場する鬼にはこの世のケガレが負わされています。オニという言葉で表されているものにはさまざまな意味があるものですから、オニについて考えることは物怪の考察とかなり重なってきます。それにしても、日本には「鬼」を使った譬えが沢山あります。同じコピーの裏側を見てください。「鬼の念仏」、これは大津絵のコピーがあります。「鬼とも組む」なんてえのは凄いですね。「鬼に金棒」、オリンピックの体操で「小野に鉄棒」と呼ばれた選手がいたのを覚えています。「鬼も十八番茶も出花」、これはなんとなく可愛らしいのですが。最後に「オニいさん」?これが近ごろは怖い。渋谷あたりにいく小学校高学年の子供さんは気をつけてください。

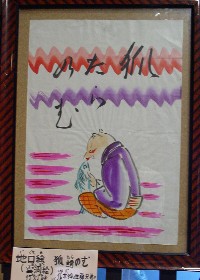

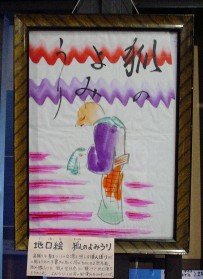

先ほどの「鬼の念仏」に書かれた芭蕉の句は「大津絵の筆のはじめや何ほとけ」。この大津絵には「うきよ又平」という落款が付いています。歌舞伎で有名な「どもりの又平」、「ども又」ですね。知りませんか?まあいいでしょう。大津絵というのは江戸時代の初めころから近江の大津追分・三井寺あたりで売り出された民衆絵画です。庶民の礼拝用に描かれた略体の仏画から始まって、元禄ごろには風刺をまじえた戯画風のものが登場して旅人の道中土産として喜ばれました。ここに紹介した「鬼の念仏」のほかにも「瓢箪なまず」、「槍持奴」、「藤娘」、「釣鐘弁慶」などが有名です。

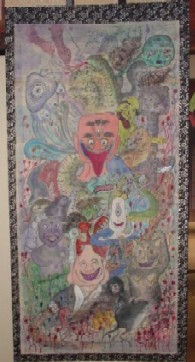

それでは館内を順にご案内しましょう。今回の「物怪参上」展示では館内に10匹近い鬼がひそませてありますので、じっくりと見つけながら数えていってください。それでは奥へ移動しましょう。日本の昔話には鬼の出てくるものが沢山ありますが、その代表として有名な桃太郎さんがここにいます。雉と犬を従えているんですが、どうしても猿が見つからないので、「サルは夏休み」という苦しい逃げが書いてあります。この桃太郎は岩槻の人形歴史館長、福田東久さんの作品です。桃太郎が左足で踏んでいるオニは邪鬼(じゃき)です。桃という果物は昔から大変神聖なものとされています。古代中国でも日本でも生命の根源とみなしていました。その桃から生まれたのが桃太郎ですから、鬼退治なぞはうってつけです。

次は奥の座敷へ進みまして、床の間の掛軸をご覧いただきます。これは中国の16世紀、明時代の後期に陳晴山という画家が描いた「眠りの虎」で

す。下に私が書いた解説があります。これを読んでみましょう。「一嘯生風(いっしょうしょうふう)、いまは休眠状態だが、ひとたびめざめ、ひと声吠えれば、たちまち風雲を生ずると言う意味。今は不遇の身だが今に見ていろ俺だって・・・というメッセージも汲みとれる味わい深い絵。軸装(表具)これまた厳選された唐織の古裂(こぎれ)を用いた超々一級品。薄い褐色の天、地2面に約36頭の麒麟、色鮮やかな中回し(ちゅうまわし)4面に牡丹を愛でる22頭の獅子が織り出されている。今夏展示の白眉です」ということなんです。この目の位置と形がいいですね。ところでことしの阪神タイガースは「眠りから醒めたトラ」のようですが、それはいいでしょう。掛軸をほめる、というのは落語にもありますが、掛軸の上を「天」、下を「地」、表装してある絵や書の周りを「中回し」、これを覚えておいて、「結構な中回しですな」などと言えば、それなりに一目置かれるようになります。

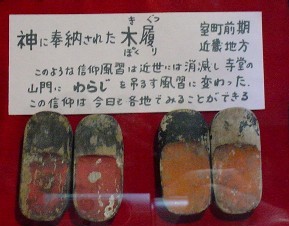

す。下に私が書いた解説があります。これを読んでみましょう。「一嘯生風(いっしょうしょうふう)、いまは休眠状態だが、ひとたびめざめ、ひと声吠えれば、たちまち風雲を生ずると言う意味。今は不遇の身だが今に見ていろ俺だって・・・というメッセージも汲みとれる味わい深い絵。軸装(表具)これまた厳選された唐織の古裂(こぎれ)を用いた超々一級品。薄い褐色の天、地2面に約36頭の麒麟、色鮮やかな中回し(ちゅうまわし)4面に牡丹を愛でる22頭の獅子が織り出されている。今夏展示の白眉です」ということなんです。この目の位置と形がいいですね。ところでことしの阪神タイガースは「眠りから醒めたトラ」のようですが、それはいいでしょう。掛軸をほめる、というのは落語にもありますが、掛軸の上を「天」、下を「地」、表装してある絵や書の周りを「中回し」、これを覚えておいて、「結構な中回しですな」などと言えば、それなりに一目置かれるようになります。こちらは俑(よう)、土人形です。中国の唐の時代、身分のある方が亡くなったときにお墓に供えられたものです。西安の郊外、始皇帝のお墓の近くで発見された兵馬俑もその仲間です。ここでも真ん中の神将が邪鬼を踏んでいます。その右側は官女、宮廷に仕える女性の姿です。左側は武将の像です。武将の両膝についてる膝あてが2頭の象になっているところが面白いですね。この二つの俑は彩色されています。唐三彩です。本物ではなくレプリカ(複製品)ですが、中国で造られたものです。(下の展示物写真を参照してください)

こちらの掛軸にも鬼がいます。数えてみると全部で3匹の鬼が描かれています。真ん中にささら鍛冶のふいごがあって、お神酒が上がっています。

こちらの掛軸にも鬼がいます。数えてみると全部で3匹の鬼が描かれています。真ん中にささら鍛冶のふいごがあって、お神酒が上がっています。 まわりに聖なる竹で結界が作られていて、作業場では青鬼がお手伝いをしています。鍛冶の仕事は火のはたらきによって出来が左右されます。人間だけの力ですべてをし遂げることは出来ませんので、目に見えないものの助けを借りなければなりません。この絵では1匹の鬼が鍛冶の手伝いをし、残りの2匹は天から降りてくるさまざまな誘惑から鍛冶屋を守っているという図でず。その上に描かれているのは鍛冶屋神で「天目一筒神」(あまのめひとつがみ)といいます。八本の腕、三個の目を持ち、第一の両腕に刀をかざしているところが特徴です。この掛軸は大正年間に鍛冶屋さんの組合でお金を出し合って画家に描いてもらい、冬至の日にこの絵の前でお神酒を酌み交わして1年の無事と良い仕事のできることを祈ったことが、絵の下に組合仲間名簿とともに記されています。

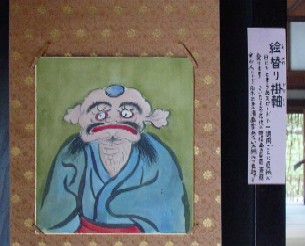

まわりに聖なる竹で結界が作られていて、作業場では青鬼がお手伝いをしています。鍛冶の仕事は火のはたらきによって出来が左右されます。人間だけの力ですべてをし遂げることは出来ませんので、目に見えないものの助けを借りなければなりません。この絵では1匹の鬼が鍛冶の手伝いをし、残りの2匹は天から降りてくるさまざまな誘惑から鍛冶屋を守っているという図でず。その上に描かれているのは鍛冶屋神で「天目一筒神」(あまのめひとつがみ)といいます。八本の腕、三個の目を持ち、第一の両腕に刀をかざしているところが特徴です。この掛軸は大正年間に鍛冶屋さんの組合でお金を出し合って画家に描いてもらい、冬至の日にこの絵の前でお神酒を酌み交わして1年の無事と良い仕事のできることを祈ったことが、絵の下に組合仲間名簿とともに記されています。さあ次の部屋に行ってみましょう。この掛軸も絹本(けんぽん)、つまり絹に描かれた絵です。描かれているのは漢方のお医者と薬の神様で、中国の神話に出てくる皇帝で「神農」と呼ばれています。沢山の植物を調べて薬効のあるものを見分け、医学薬学のもとを創ったとされる神農が、今まさに口にくわえた植物を毒見している姿です。神農はあまりにも知恵があるので脳みそが頭の中に納まりきらずに角のようになっています。袖口と肩にはこれも霊験のある柏の葉が飾られているのが特徴です。

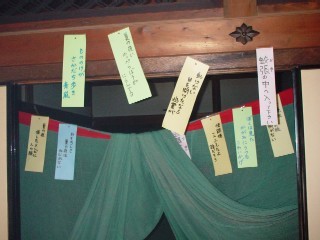

今年も二階の部屋の主役は竈神です。竈の火が絶えないように、日常生活守ってくれるが竈神です。竈神の隣は相棒の大黒舞いの面、七夕人形も今年はここにあります。その他いずれも強力な物怪軍団のメンバーが二階に詰め掛けていますから、よおく見ておいてください。

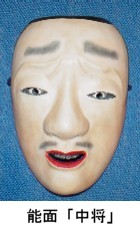

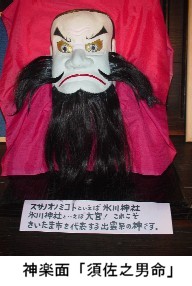

さて、こちらの棚にはお面が置かれています。お能の面は物怪ではありませんが、いわれを知ると限りなく近いものに思えてきます。お能では役者は面(おもて)をつけたときに生身のあごを必ず出します。お能の舞台をご覧になった方も多いと思いますが、あれは能役者が顔が大きいためにはみ出ている?そういうわけではないのです。面をつけて声をだすときによく聞こえるようになってるのです。能面にはいろいろな種類がありますが、これは中将というお面です。中将といえば在五中将、在原業平が有名ですが、この面では壇ノ浦でこの世に未練を残して死んでいった平家の若武者の亡霊をあらわしたものと言われています。そういえば壇ノ浦で敗れた三位中将平維盛(これもり)も文楽や歌舞伎の「義経千本桜」に出てくるのは供養のためかもしれません。能面ではありませんが正面に置かれたお髭を生やしたお面は須佐之男命です。須佐之男命に所縁の深い大宮氷川神社の祭礼提灯がそばに掛かっています。

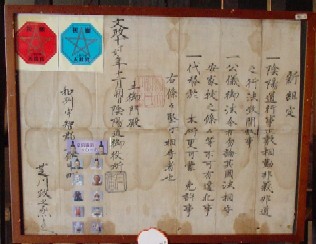

最後に、馬屋を覗いてみましょう。この駕篭は昔の当主が使用したものです。駕篭の担ぎ棒に念仏鉦がかけてありますから、自由に叩いてみてください。「仕合せなら鉦叩こう」と書いてあります。最後の目玉は平安時代の陰陽師安倍晴明の流れを汲む土御門家発行の「陰陽師免許証」です。安倍晴明家は室町の中ごろ苗字を変えて土御門家になりました。その土御門家が管轄する陰陽師御役所が文政10年に今の奈良県に住む芝川政之丞という人に対して与えた免許状の実物です。陰陽師免許状のなかには三つの定め書きが記されています。意味を要約すると、

最後に、馬屋を覗いてみましょう。この駕篭は昔の当主が使用したものです。駕篭の担ぎ棒に念仏鉦がかけてありますから、自由に叩いてみてください。「仕合せなら鉦叩こう」と書いてあります。最後の目玉は平安時代の陰陽師安倍晴明の流れを汲む土御門家発行の「陰陽師免許証」です。安倍晴明家は室町の中ごろ苗字を変えて土御門家になりました。その土御門家が管轄する陰陽師御役所が文政10年に今の奈良県に住む芝川政之丞という人に対して与えた免許状の実物です。陰陽師免許状のなかには三つの定め書きが記されています。意味を要約すると、

え〜、そういうわけで今年の「物怪参上」は9月15日までやっていますので、皆さまお揃いでお出かけください。居心地のよい「見沼くらしっく館」に押し寄せた「物怪」達も皆さまのお出でを「いまか、いまか」と首を長くしてお待ちしております。そう、首を長くしてといえば、「ろくろ首」も物怪の有力なメンバーです。

え〜、そういうわけで今年の「物怪参上」は9月15日までやっていますので、皆さまお揃いでお出かけください。居心地のよい「見沼くらしっく館」に押し寄せた「物怪」達も皆さまのお出でを「いまか、いまか」と首を長くしてお待ちしております。そう、首を長くしてといえば、「ろくろ首」も物怪の有力なメンバーです。