|

見たり聴いたり: 宮内コレクション 民陶庫 '04秋季公開

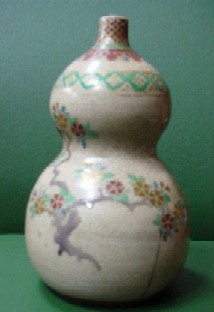

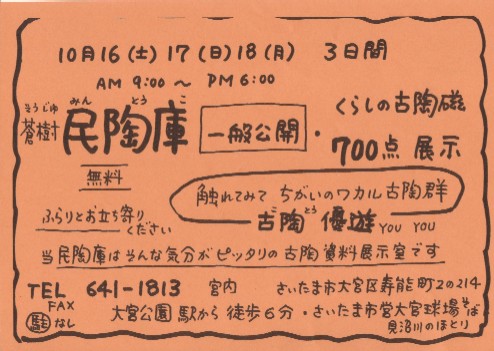

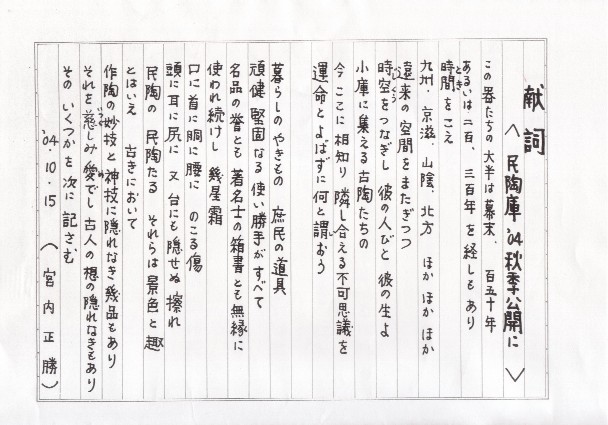

平成16年10月16日~18日 大宮公園近くの民陶庫「蒼樹」で行なわれている '04秋季公開に行って参りました。  民陶庫「蒼樹」は民俗研究者の宮内正勝先生が長年集めた古陶コレクションを展示するために自宅別棟に開設したギャラリーです。 民陶庫「蒼樹」は民俗研究者の宮内正勝先生が長年集めた古陶コレクションを展示するために自宅別棟に開設したギャラリーです。左のような秋季一般公開のご案内をいただいて善は急げと初日の朝一番で出かけました。民陶庫「蒼樹」は東武電車の大宮公園駅から歩いて6分ほどですが、車で来られる方はさいたま市営大宮球場に車を停めて歩けば2分もかかりません。 民陶庫には江戸時代から明治時代にかけて東北から沖縄で使われたくらしの古陶磁約700点が常時展示されていますが、今回はそのうち400点を展示替えし、さらに60点の新規収集した優品が加わった「今秋モード」で来庫者を待っているとのこと。焼き物の世界にはまったくの新参者ですが、どんなものを見せていただけるか、わくわくしながら入っていくと、宮内先生から「献詞<民陶庫 '04秋公開に>」と題する文章を渡されました。今回の展示への思いを込めた感動的なメッセージの全文をご紹介します。  文中にある、「小庫に集える古陶たちの、今ここに相知り隣しあえる不可思議」はまさに収集者の足と目とすべての感覚が呼び寄せたものなのだと思います。 前回、今年の2月に民陶庫を訪ねた際にもいくつかの作品を手に取りながら説明を伺い、ひとつひとつの焼き物に込められた作者と展示者のメッセージを印象深く受け止めたものですが、今回は一般公開に際して「宮内セレクション」による11作品がリストアップされており、初心者にも分かりやすく陶器、磁器の魅力の世界に誘ってくれます。上の文末にある「いくつかを次に記さむ」がまさにそれです。11作品はサッカーのイレブンのように個々の実力を発揮しながら全体としても調和を作り出しているところが選定の妙です。それではリストの順に眺めていきましょう。

ひとつひとつの器を手にとって重さや感触を確かめながら説明を伺うと、それぞれに語りかけてくるものが伝わってくるようです。ここに紹介した代表選手の他にもたくさんの名作を手にとって味わうことができ、焼き物に対する興味が湧いてきました。  あとがき: あとがき:民陶庫「蒼樹」ではつぎつぎに訪れる閲覧者がそれぞれ自分の目に留まった焼き物の作品を先生の説明で味わっています。展示されている作品に引けを取らないのが、奥様が淹れて下さる珈琲やお茶の茶碗やお皿です。お茶をいただきながらもついつい器に惹かれていきます。 普段使いの器に美と味わいを見いだしたのが民芸運動であるとお聞きしましたが、民陶庫から帰ってくると我が家で普段なにげなく使っている器がすこし気になり始めました。街の瀬戸物屋さんを覗いても、これまで無頓着であった産地や意匠に興味が湧くようになるのではないかと思い始めています。 平成16年10月17日 稲林 記

(訪問日:10月16日) |

||||||||||||||||||||||||