見たり聴いたり:

ごあいさつ

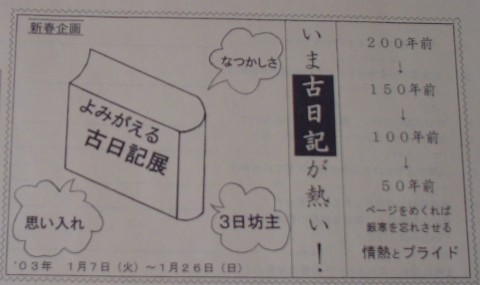

え〜、今年もお正月の名物、見沼くらしっく館の新年特別企画展示が開催されています。一昨年が「徳利」、昨年は「皿」、とすると今度は「丼(どんぶり)」じゃあないか?という安手の推理を見事に覆して、今年は何と「にっき」です。はっか(薄荷)の友達のにっき(肉桂)ではありません。毎年この頃になると大量の三日坊主を生み出していると思われる「日記」、「元旦に 今年こそはと また思い」というあの日記です。長年に亘って他人の古日記を蒐集してきた宮内正勝先生が根城とするさいたま市の見沼くらしっく館で満を持して展示する「古日記」の世界を覗いてまいりました。宮内先生と見沼くらしっく館はこのホームページの定番(看板といってもよいくらい)のネタでありますので、ご期待に応えて・・って、誰も待っちゃあいないでしょうが。お正月の気分を残す見沼くらしっく館を訪ねていろいろと興味深い展示を見てきましたので、それをご紹介してみたいと思います。

え〜、今年もお正月の名物、見沼くらしっく館の新年特別企画展示が開催されています。一昨年が「徳利」、昨年は「皿」、とすると今度は「丼(どんぶり)」じゃあないか?という安手の推理を見事に覆して、今年は何と「にっき」です。はっか(薄荷)の友達のにっき(肉桂)ではありません。毎年この頃になると大量の三日坊主を生み出していると思われる「日記」、「元旦に 今年こそはと また思い」というあの日記です。長年に亘って他人の古日記を蒐集してきた宮内正勝先生が根城とするさいたま市の見沼くらしっく館で満を持して展示する「古日記」の世界を覗いてまいりました。宮内先生と見沼くらしっく館はこのホームページの定番(看板といってもよいくらい)のネタでありますので、ご期待に応えて・・って、誰も待っちゃあいないでしょうが。お正月の気分を残す見沼くらしっく館を訪ねていろいろと興味深い展示を見てきましたので、それをご紹介してみたいと思います。

お正月の見沼くらしっく館

ものは順番ですから、まずはお正月のくらしっく館から参りましょう。二日前に降った雪がすっかり解けたあとの前庭の土は水をたっぷり含み、母屋を目指すひとの足跡を面白く残しています。神棚には豊作を祈る繭玉が飾られ、座敷飾りもまだお正月。土間には子供たちがもぐら(土竜)叩きをして遊ぶ「十日夜(とうかんや)」のわらでっぽうが置かれています。四季折々に豊かな自然に囲まれ、暮らしのにおいが懐かしいくらしっく館の佇まいは訪れるひとに何ともいえない「ゆとり」を与えてくれるようです。この日(1月25日)は午後から「投扇興(とうせんきょう)」という古い遊びが行われるということで、奥座敷には毛氈が引かれて、扇子がきれいに並んでいました。

「古日記」とは

「古日記」とは

展示を見せてもらう前に、宮内先生から短い特別講義を受けました。いつも受け売りですみませんが、覚えていることを控えておきます。

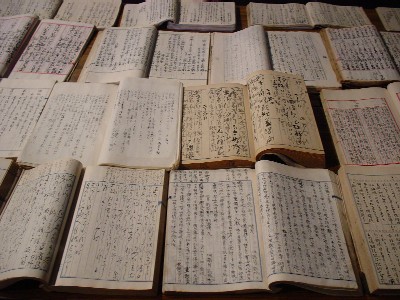

今回の展示では250年前から昭和の前半の間に書かれた「日記」が分類されて館内の各部屋に置かれています。どのくらい古いと「古日記」なのかという素朴な問いに「20年経てば古日記と呼んでいいいでしょう」という明解な返事。そうすると、私もあなたも、すこし筆まめな方なら自分の古日記を所有しているということになります(価値があるかどうかは別として)。古いほうはどこまででもよいのでしょうが、古い時代の日記で歴史的な資料として 価値が認められているものは古文書、文学的な価値のあるものは古典として評価が確立されています。文学的な日記というと「紫式部日記」だの「土佐日記」、「更級日記」などが思い出されます。「更級日記」と言っても別に蕎麦屋さんの日記ではありません。

価値が認められているものは古文書、文学的な価値のあるものは古典として評価が確立されています。文学的な日記というと「紫式部日記」だの「土佐日記」、「更級日記」などが思い出されます。「更級日記」と言っても別に蕎麦屋さんの日記ではありません。

「古日記」と呼ばれるものはまだそういう価値が定まっていない、玉石混交、種々雑多、目的多様、体裁まちまち、多くは市井に暮らす無名の人々の記録です。それを集めて読み解くひとの感性と知識、問題意識の在りようによって、いろいろなことが判ったり、昔の暮らしの姿が目の当たりに浮かんでくるのでしょう。わかる人にとってはまさに「宝の山」、情報学的にいえば貴重な「原始データ」を提供してくれるのが古日記の世界なのだと、そんなお話を伺いました。

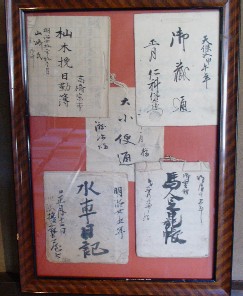

まずはいろいろな「記録」から

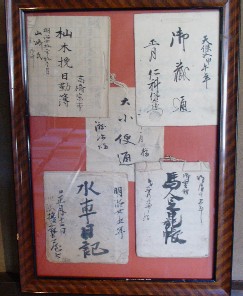

くらしっく館の展示入り口になっている厩(うまや)には、いろいろな商売の目的で書かれたさまざまな記録が集められていました。「通い帳」あるいは「通帳」と呼ばれる日々の取引記録や農家で記録された日々の天気や気象は特別なコメントがまっ たく記されていない単なる無機的な記録ですが、かえってその背景にある暮らしや世の中の姿が鮮明に浮かび上がってくる興味深い文献といえます。突き当たりの壁に額に入れて展示された通い帳の表紙をみると、天保年間の「御蔵通帳」、某藩家臣が年三度、お給米を受け取った記録でしょうか。明治時代の「水車日記」、麦や穀類を預かって水車小屋で粉に挽いた記録があるかと思えば、「杣木挽日勤簿」は山のきこり仕事の記録、「馬人足日記帳」、中には下肥用の「大小便通帳」なんていう凄いものもありました。

たく記されていない単なる無機的な記録ですが、かえってその背景にある暮らしや世の中の姿が鮮明に浮かび上がってくる興味深い文献といえます。突き当たりの壁に額に入れて展示された通い帳の表紙をみると、天保年間の「御蔵通帳」、某藩家臣が年三度、お給米を受け取った記録でしょうか。明治時代の「水車日記」、麦や穀類を預かって水車小屋で粉に挽いた記録があるかと思えば、「杣木挽日勤簿」は山のきこり仕事の記録、「馬人足日記帳」、中には下肥用の「大小便通帳」なんていう凄いものもありました。

それらの中で、宮内先生お勧めが二点あります。ひとつは長野県東筑摩郡四賀村の農家に残っていた明治時代の7年間におよぶ毎日の天候記録。新暦の月日と下には旧暦の日付が付記され、「十月四日、朝雲り、一日中(曇り?)、夜に入り雨少しあり」などというお天気の記録が淡々と記されているのに感心しました。今でこそ局地気象観測とかピンポイント予報がありますが、そんな情報の無い時代の定点観測記録として貴重であり、おそらく篤農家であったであろう筆者の律儀な暮らし方が見えるようです。

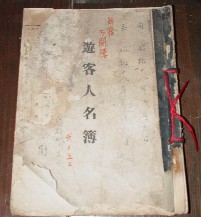

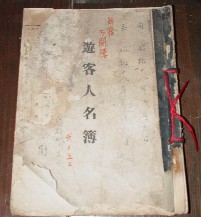

もうひとつはぐっとくだけて?お女郎屋さんの記録、新宿にあった遊郭「万開楼」で記録された昭和18年の「遊客人名簿」です。当時公認されていたその種の事業主には利用したお客の克明な記録が義務付 けられていたとのこと。防犯上の理由が大きかったと思われますが、実際の人名が記載されているので中身は掲載を遠慮します。記載項目だけいうと、「登楼時間(年月日入楼時刻、出楼時刻)」、「住所」「氏名」「職業」「年齢」「人相(背丈、色、目、鼻、口、眉)」「着衣」「特徴、備考」とお客の記録欄が並び、さらに「相方」の女性の名前、代金の「金額」と「支払い貨幣の種類」(十円札、銭など)までがすべてきちんと記録されています。「特徴、備考」欄には「丸顔」、「馬面」、「アバタ」などと顔の特徴が記録されていて、なかなか興味が尽きません。

けられていたとのこと。防犯上の理由が大きかったと思われますが、実際の人名が記載されているので中身は掲載を遠慮します。記載項目だけいうと、「登楼時間(年月日入楼時刻、出楼時刻)」、「住所」「氏名」「職業」「年齢」「人相(背丈、色、目、鼻、口、眉)」「着衣」「特徴、備考」とお客の記録欄が並び、さらに「相方」の女性の名前、代金の「金額」と「支払い貨幣の種類」(十円札、銭など)までがすべてきちんと記録されています。「特徴、備考」欄には「丸顔」、「馬面」、「アバタ」などと顔の特徴が記録されていて、なかなか興味が尽きません。

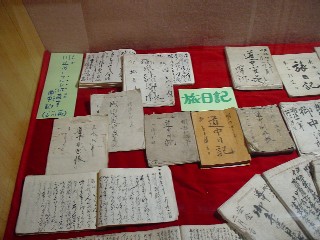

道中記録は何のため

次に日記でありながら記録性の強いものとして「道中日記」があります。「川止めに てにをは直す 道中記」という古川柳が添えられたコーナーにはさまざまな人がいろいろなところを歩いた「旅」日記が集められていました。江戸時代はもちろん、明治になっても遠方への旅はなにかと難儀がつきものでした。「旅の想い出に」などという暢気な気持ちで はなく、地域を代表してお伊勢参りに行くとかした場合には帰郷後の氏神様への報告に道中記録は欠かせないものであったでしょう。また、同じ地域のひとが新たに旅に出るときは、去年同じところへ旅したひとの話を訊くのが一番ですから、あとのひとのために最新の状況を記しておくのは地域社会の中での約束ごとであった筈です。そういうこともあって古日記の世界で「道中日記」は一大ジャンルを成しているようです。冒頭の川柳の「川止め」はもちろん大井川など橋の無い川で増水すると川越えができず手前の宿場に足止めをくってしまうので、そんなときに道中記を読み返しては校正しているという、・・川柳は説明するものではありませんね。ついでですが、「旅の留守に 家にも護摩の 灰がつき」なんてえ句もありました。なにかと大変です。

はなく、地域を代表してお伊勢参りに行くとかした場合には帰郷後の氏神様への報告に道中記録は欠かせないものであったでしょう。また、同じ地域のひとが新たに旅に出るときは、去年同じところへ旅したひとの話を訊くのが一番ですから、あとのひとのために最新の状況を記しておくのは地域社会の中での約束ごとであった筈です。そういうこともあって古日記の世界で「道中日記」は一大ジャンルを成しているようです。冒頭の川柳の「川止め」はもちろん大井川など橋の無い川で増水すると川越えができず手前の宿場に足止めをくってしまうので、そんなときに道中記を読み返しては校正しているという、・・川柳は説明するものではありませんね。ついでですが、「旅の留守に 家にも護摩の 灰がつき」なんてえ句もありました。なにかと大変です。

誰が旅しても日記が書けるというものでもありませんが、江戸時代も半ば過ぎるとどんな地方にいっても日記を書ける人、読める人が大勢、ちゃんと普通にいたということは本邦の徳とするところだと思います。

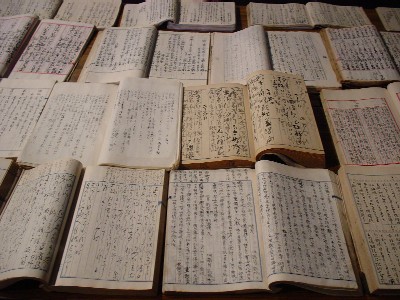

日記を読むと言うこと

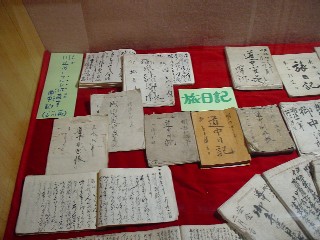

今回は実に多くの日記が展示されています。上に紹介した記録性のあるもののほかに、当然のことですが個人の日記がもっとも多く大きなスペースをとってあります。個人の日記というものは自分の備忘のために書かれることがまず一番の動機であろうと思いますが、他人のしないような体験をしたひとや、特異な状況に置かれたひとが自分にしか書けないことを後世の者や子孫に伝えたくて書くということもあるでしょう。一般の個人的備忘目的の日記であっても時代が経ってみると立派な歴史資料になることも多いようです。それを考えるとあんまりいい加減なことを書くわけには行きませんね。

仕掛け人の宮内先生はある雑誌に「無名人の日記に読む 日本の近代」と題するコラムを書き続けたことがありました。その中の一部を読ませてもらい、今回の展示物と関係付けた解説をお聴きしました。いくつかの印象的な例を挙げてみます。

信濃国伊都郡下平(現駒ヶ根市) 仁科貞蔵氏 慶応4年5〜6月

仁科氏はもと高遠藩士であったが、20年前に理由あって主君の勘気を蒙り武士の身分を取り上げられ、木曾の麓の下平で帰農している御仁である。このひとは大変に筆まめ、しかも立派な教養を修めており、遭遇するさまざまな事象について適確な記述が残されている。この年4月後半から5月初旬にかけての「大雨、暴風雨」で水害が発生したときの記録「(慶応4年5月14日)雨、田夫水ヲ防ゲドモイツモ敗レ帰ル兵士ノ敗走スルガ如シ 暫休ミテハ防ギ防ゲバ忽チ破ラル ツイニ勝ツ事能ハズ」、ついで「嗚呼誰ヲ戒ムトノ洪水ゾヤ 早春以来天下不慮ノ大変 今又此ノ大変到ル上天ノ怒レルヤ」と天変の原因を測りかね、この年正月に起こった鳥羽伏見の戦から江戸城開城に到る大変に思いを馳せている。遡ってこの年1月24日の日記では「晴、早起シテ高遠ヘ行 二十年流浪艱苦の老身 此騒然ニ当リ願ハクハ御卒伍ノ後ニナリトモ召使ハレテ先祖由来御厚恩ノ万分ノ一タリトモ(略)」と記し、旧恩を想い、居ても立ってもいられな心情を吐露している。

山形県山辺(現山形市近郊) 渡辺俊三氏 明治33年7月

山形市北郊を流れる須川で夏休みを泳ぎ暮らす渡辺氏は推定12歳。こんなのびのびした子供がどこにでもいる明治の日本がうらやましい。「(明治33年7月3日)土 朝五時ニ起キ仕事ヲナシ、学校ニ行キ、ベスボールヲナシ山ニ遊ビニ行キ、昼飯ヲ食シテ須川ニ水遊ビニ行キ、家ニ帰リ桑コキ、後夕方マデ仕事ヲナス」と記しているように、宿題と遊びと桑の葉摘みを日課とする俊三少年の暮らしぶりが鮮やかに浮かんでくる。「(同 7日)水 今迄ハ朝寝将軍ト世界ニ名ヲ轟カセシ余モ、此日ハ午前二時ニ起キ七夕流シニユク」、朝寝将軍というのは木曾義仲が朝日将軍と称したことを踏まえたダジャレのようだ。朝寝坊といっているが普段の日でも朝五時の起床はまさに健康的な明治のこどもである。このあと日記は縁日の芝居や大道芸見物のことにも触れている。

山形市北郊を流れる須川で夏休みを泳ぎ暮らす渡辺氏は推定12歳。こんなのびのびした子供がどこにでもいる明治の日本がうらやましい。「(明治33年7月3日)土 朝五時ニ起キ仕事ヲナシ、学校ニ行キ、ベスボールヲナシ山ニ遊ビニ行キ、昼飯ヲ食シテ須川ニ水遊ビニ行キ、家ニ帰リ桑コキ、後夕方マデ仕事ヲナス」と記しているように、宿題と遊びと桑の葉摘みを日課とする俊三少年の暮らしぶりが鮮やかに浮かんでくる。「(同 7日)水 今迄ハ朝寝将軍ト世界ニ名ヲ轟カセシ余モ、此日ハ午前二時ニ起キ七夕流シニユク」、朝寝将軍というのは木曾義仲が朝日将軍と称したことを踏まえたダジャレのようだ。朝寝坊といっているが普段の日でも朝五時の起床はまさに健康的な明治のこどもである。このあと日記は縁日の芝居や大道芸見物のことにも触れている。

新潟県日吉村(現上越市) 村上金三氏 大正4年2〜3月

お国柄でお酒の切れない雪国の冬の日常を記録している例もある。「(大正4年2月1日)大雨 本日井水帳(注、灌漑用水の配分に関する調べ)造リ直シニ懸ル 夜ハ一盃催シ 床ニ臥ス」「(同 3日)晴 山ニ行キ松ノ木切リ 今夜一盃催シ玉子酒呑ミ新聞読ミテ臥ス」「(同 5日)部長ノ送別会ニ行ク 四時ヨリ酒肴始ル 帰宅後一盃催シ入湯 床ニ臥ス」、こういう調子で連日「一盃催シ 床ニ臥ス」をやっているのが農業をいとなむ村上金三氏。このあと2月16日に出席した日吉村の予算会の後、5時から高田に場所を移して9時まで15人で酒30本、このときの酒の肴は、エビキント煮、ボラ掛塩、細モロコ、鳥、貝の酢の物、蓮根、切込ミカン、蒸しブリ、玉子焼という献立の詳細が記録されており、越後地方の庶民の食生活の公式記録?としての価値を添えている。

北海道札幌市 広津洋子 昭和18年4〜5月

父の転勤に伴い福岡市警固町から北海道へ引っ越した戦中の女学生、広津洋子さんの日記は新しい学校(道立札幌高等女学校2年)で配布された校名入りの「修学日記」に書かれている。「(昭和18年4月12日)月曜・曇 英語は福岡より進んでいるのでわからない」「(同 16日)金曜・晴 英語で読まされた、びっくりして読んだがひっかかった。作文の時間、私の作品が面白いといわれ読んでもらえた」「(同 4月18日)日曜・晴 お父様と妹と茨戸へ行く。天をつくようなポプラが並んで立つ札幌の田園風景はすっかり気に入った」と、札幌に次第に馴染んでいく、多感な青春の日記が続く。その中にも時代は戦局が悪化し、勤労動員などの記述が混じるようになる。

日記から得られるもの

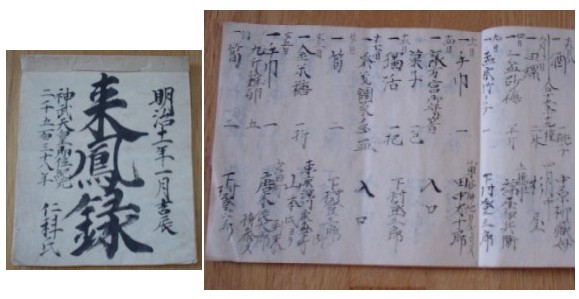

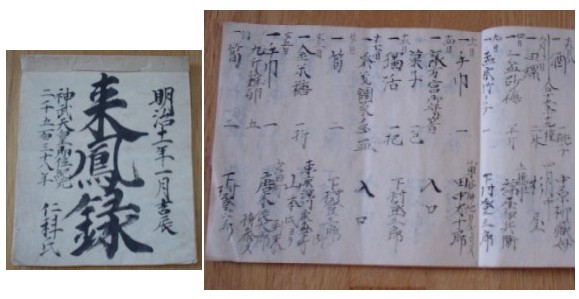

こうやって古い日記を眺めていると、その時代その時代のさまざまな暮らしや世相とともに、いろいろな人生が垣間見えてきます。興味本位に特定の個人の生活を窺うことは本意ではありません。大きな歴史の流れの中でともすれば見失いがちな一般庶民の生活や心情が見て取れることの貴重さを有難いと思います。また、これは宮内先生の指摘でもありますが、ある方が書き残した日記や諸記録は作成した本人の記録であると同時に、その中に登場して記事として書き残された関係者の記録としての意味も少なくないということです。例えば、上に引用した最初の日記を書き残した仁科氏は日記とは別に「来鳳録」と題する到来物の記録を残しています。立派な字で表紙が書かれた小型の帳面には日付と頂き物、量、贈り主の名前が記されています。ここに登場する贈り主は仁科氏との交流の故に図らずも名前が後世に伝わっている訳です。このあたりに日記を残したひとの徳があるように思います。「徳は孤ならず 必ず隣あり」、無理にこじつければそういうことなのですね。

こうやって古い日記を眺めていると、その時代その時代のさまざまな暮らしや世相とともに、いろいろな人生が垣間見えてきます。興味本位に特定の個人の生活を窺うことは本意ではありません。大きな歴史の流れの中でともすれば見失いがちな一般庶民の生活や心情が見て取れることの貴重さを有難いと思います。また、これは宮内先生の指摘でもありますが、ある方が書き残した日記や諸記録は作成した本人の記録であると同時に、その中に登場して記事として書き残された関係者の記録としての意味も少なくないということです。例えば、上に引用した最初の日記を書き残した仁科氏は日記とは別に「来鳳録」と題する到来物の記録を残しています。立派な字で表紙が書かれた小型の帳面には日付と頂き物、量、贈り主の名前が記されています。ここに登場する贈り主は仁科氏との交流の故に図らずも名前が後世に伝わっている訳です。このあたりに日記を残したひとの徳があるように思います。「徳は孤ならず 必ず隣あり」、無理にこじつければそういうことなのですね。

専門のお立場で古日記を蒐集し研究されている宮内先生には学術的な目的と成果が沢山にあることは想像に難くありません。今回の展示を拝見して、資料の断片から象の足をなでているに過ぎない当方ですが、良きご説明をいただいて古日記の面白さに気づかせてもらいました。

あとがき

年末に、「来年は古日記をやります」と言われたときは、ふと「地味なテーマだな」と思ったものですが、一方で、それをどのように見せてくれるのか大いに興味が湧きました。年明けの予定は思いがけなく多忙となり、開催期間の終わり近くになってようやく見沼くらしっく館に車を走らせることができました。膨大な古日記から何らかの情報を取り出して新しい知識を形成してゆく仕事には大いなる好奇心と想像力を必要とする筈です。その好奇心、想像力はどこから生まれるのか、自分の日常に絡めて反省したいものです。

平成15年1月26日 稲林記

え〜、今年もお正月の名物、見沼くらしっく館の新年特別企画展示が開催されています。一昨年が「徳利」、昨年は「皿」、とすると今度は「丼(どんぶり)」じゃあないか?という安手の推理を見事に覆して、今年は何と「にっき」です。はっか(薄荷)の友達のにっき(肉桂)ではありません。毎年この頃になると大量の三日坊主を生み出していると思われる「日記」、「元旦に 今年こそはと また思い」というあの日記です。長年に亘って他人の古日記を蒐集してきた宮内正勝先生が根城とするさいたま市の見沼くらしっく館で満を持して展示する「古日記」の世界を覗いてまいりました。宮内先生と見沼くらしっく館はこのホームページの定番(看板といってもよいくらい)のネタでありますので、ご期待に応えて・・って、誰も待っちゃあいないでしょうが。お正月の気分を残す見沼くらしっく館を訪ねていろいろと興味深い展示を見てきましたので、それをご紹介してみたいと思います。

え〜、今年もお正月の名物、見沼くらしっく館の新年特別企画展示が開催されています。一昨年が「徳利」、昨年は「皿」、とすると今度は「丼(どんぶり)」じゃあないか?という安手の推理を見事に覆して、今年は何と「にっき」です。はっか(薄荷)の友達のにっき(肉桂)ではありません。毎年この頃になると大量の三日坊主を生み出していると思われる「日記」、「元旦に 今年こそはと また思い」というあの日記です。長年に亘って他人の古日記を蒐集してきた宮内正勝先生が根城とするさいたま市の見沼くらしっく館で満を持して展示する「古日記」の世界を覗いてまいりました。宮内先生と見沼くらしっく館はこのホームページの定番(看板といってもよいくらい)のネタでありますので、ご期待に応えて・・って、誰も待っちゃあいないでしょうが。お正月の気分を残す見沼くらしっく館を訪ねていろいろと興味深い展示を見てきましたので、それをご紹介してみたいと思います。 「古日記」とは

「古日記」とは 価値が認められているものは古文書、文学的な価値のあるものは古典として評価が確立されています。文学的な日記というと「紫式部日記」だの「土佐日記」、「更級日記」などが思い出されます。「更級日記」と言っても別に蕎麦屋さんの日記ではありません。

価値が認められているものは古文書、文学的な価値のあるものは古典として評価が確立されています。文学的な日記というと「紫式部日記」だの「土佐日記」、「更級日記」などが思い出されます。「更級日記」と言っても別に蕎麦屋さんの日記ではありません。 たく記されていない単なる無機的な記録ですが、かえってその背景にある暮らしや世の中の姿が鮮明に浮かび上がってくる興味深い文献といえます。突き当たりの壁に額に入れて展示された通い帳の表紙をみると、天保年間の「御蔵通帳」、某藩家臣が年三度、お給米を受け取った記録でしょうか。明治時代の「水車日記」、麦や穀類を預かって水車小屋で粉に挽いた記録があるかと思えば、「杣木挽日勤簿」は山のきこり仕事の記録、「馬人足日記帳」、中には下肥用の「大小便通帳」なんていう凄いものもありました。

たく記されていない単なる無機的な記録ですが、かえってその背景にある暮らしや世の中の姿が鮮明に浮かび上がってくる興味深い文献といえます。突き当たりの壁に額に入れて展示された通い帳の表紙をみると、天保年間の「御蔵通帳」、某藩家臣が年三度、お給米を受け取った記録でしょうか。明治時代の「水車日記」、麦や穀類を預かって水車小屋で粉に挽いた記録があるかと思えば、「杣木挽日勤簿」は山のきこり仕事の記録、「馬人足日記帳」、中には下肥用の「大小便通帳」なんていう凄いものもありました。 けられていたとのこと。防犯上の理由が大きかったと思われますが、実際の人名が記載されているので中身は掲載を遠慮します。記載項目だけいうと、「登楼時間(年月日入楼時刻、出楼時刻)」、「住所」「氏名」「職業」「年齢」「人相(背丈、色、目、鼻、口、眉)」「着衣」「特徴、備考」とお客の記録欄が並び、さらに「相方」の女性の名前、代金の「金額」と「支払い貨幣の種類」(十円札、銭など)までがすべてきちんと記録されています。「特徴、備考」欄には「丸顔」、「馬面」、「アバタ」などと顔の特徴が記録されていて、なかなか興味が尽きません。

けられていたとのこと。防犯上の理由が大きかったと思われますが、実際の人名が記載されているので中身は掲載を遠慮します。記載項目だけいうと、「登楼時間(年月日入楼時刻、出楼時刻)」、「住所」「氏名」「職業」「年齢」「人相(背丈、色、目、鼻、口、眉)」「着衣」「特徴、備考」とお客の記録欄が並び、さらに「相方」の女性の名前、代金の「金額」と「支払い貨幣の種類」(十円札、銭など)までがすべてきちんと記録されています。「特徴、備考」欄には「丸顔」、「馬面」、「アバタ」などと顔の特徴が記録されていて、なかなか興味が尽きません。 はなく、地域を代表してお伊勢参りに行くとかした場合には帰郷後の氏神様への報告に道中記録は欠かせないものであったでしょう。また、同じ地域のひとが新たに旅に出るときは、去年同じところへ旅したひとの話を訊くのが一番ですから、あとのひとのために最新の状況を記しておくのは地域社会の中での約束ごとであった筈です。そういうこともあって古日記の世界で「道中日記」は一大ジャンルを成しているようです。冒頭の川柳の「川止め」はもちろん大井川など橋の無い川で増水すると川越えができず手前の宿場に足止めをくってしまうので、そんなときに道中記を読み返しては校正しているという、・・川柳は説明するものではありませんね。ついでですが、「旅の留守に 家にも護摩の 灰がつき」なんてえ句もありました。なにかと大変です。

はなく、地域を代表してお伊勢参りに行くとかした場合には帰郷後の氏神様への報告に道中記録は欠かせないものであったでしょう。また、同じ地域のひとが新たに旅に出るときは、去年同じところへ旅したひとの話を訊くのが一番ですから、あとのひとのために最新の状況を記しておくのは地域社会の中での約束ごとであった筈です。そういうこともあって古日記の世界で「道中日記」は一大ジャンルを成しているようです。冒頭の川柳の「川止め」はもちろん大井川など橋の無い川で増水すると川越えができず手前の宿場に足止めをくってしまうので、そんなときに道中記を読み返しては校正しているという、・・川柳は説明するものではありませんね。ついでですが、「旅の留守に 家にも護摩の 灰がつき」なんてえ句もありました。なにかと大変です。 山形市北郊を流れる須川で夏休みを泳ぎ暮らす渡辺氏は推定12歳。こんなのびのびした子供がどこにでもいる明治の日本がうらやましい。「(明治33年7月3日)土 朝五時ニ起キ仕事ヲナシ、学校ニ行キ、ベスボールヲナシ山ニ遊ビニ行キ、昼飯ヲ食シテ須川ニ水遊ビニ行キ、家ニ帰リ桑コキ、後夕方マデ仕事ヲナス」と記しているように、宿題と遊びと桑の葉摘みを日課とする俊三少年の暮らしぶりが鮮やかに浮かんでくる。「(同 7日)水 今迄ハ朝寝将軍ト世界ニ名ヲ轟カセシ余モ、此日ハ午前二時ニ起キ七夕流シニユク」、朝寝将軍というのは木曾義仲が朝日将軍と称したことを踏まえたダジャレのようだ。朝寝坊といっているが普段の日でも朝五時の起床はまさに健康的な明治のこどもである。このあと日記は縁日の芝居や大道芸見物のことにも触れている。

山形市北郊を流れる須川で夏休みを泳ぎ暮らす渡辺氏は推定12歳。こんなのびのびした子供がどこにでもいる明治の日本がうらやましい。「(明治33年7月3日)土 朝五時ニ起キ仕事ヲナシ、学校ニ行キ、ベスボールヲナシ山ニ遊ビニ行キ、昼飯ヲ食シテ須川ニ水遊ビニ行キ、家ニ帰リ桑コキ、後夕方マデ仕事ヲナス」と記しているように、宿題と遊びと桑の葉摘みを日課とする俊三少年の暮らしぶりが鮮やかに浮かんでくる。「(同 7日)水 今迄ハ朝寝将軍ト世界ニ名ヲ轟カセシ余モ、此日ハ午前二時ニ起キ七夕流シニユク」、朝寝将軍というのは木曾義仲が朝日将軍と称したことを踏まえたダジャレのようだ。朝寝坊といっているが普段の日でも朝五時の起床はまさに健康的な明治のこどもである。このあと日記は縁日の芝居や大道芸見物のことにも触れている。 こうやって古い日記を眺めていると、その時代その時代のさまざまな暮らしや世相とともに、いろいろな人生が垣間見えてきます。興味本位に特定の個人の生活を窺うことは本意ではありません。大きな歴史の流れの中でともすれば見失いがちな一般庶民の生活や心情が見て取れることの貴重さを有難いと思います。また、これは宮内先生の指摘でもありますが、ある方が書き残した日記や諸記録は作成した本人の記録であると同時に、その中に登場して記事として書き残された関係者の記録としての意味も少なくないということです。例えば、上に引用した最初の日記を書き残した仁科氏は日記とは別に「来鳳録」と題する到来物の記録を残しています。立派な字で表紙が書かれた小型の帳面には日付と頂き物、量、贈り主の名前が記されています。ここに登場する贈り主は仁科氏との交流の故に図らずも名前が後世に伝わっている訳です。このあたりに日記を残したひとの徳があるように思います。「徳は孤ならず 必ず隣あり」、無理にこじつければそういうことなのですね。

こうやって古い日記を眺めていると、その時代その時代のさまざまな暮らしや世相とともに、いろいろな人生が垣間見えてきます。興味本位に特定の個人の生活を窺うことは本意ではありません。大きな歴史の流れの中でともすれば見失いがちな一般庶民の生活や心情が見て取れることの貴重さを有難いと思います。また、これは宮内先生の指摘でもありますが、ある方が書き残した日記や諸記録は作成した本人の記録であると同時に、その中に登場して記事として書き残された関係者の記録としての意味も少なくないということです。例えば、上に引用した最初の日記を書き残した仁科氏は日記とは別に「来鳳録」と題する到来物の記録を残しています。立派な字で表紙が書かれた小型の帳面には日付と頂き物、量、贈り主の名前が記されています。ここに登場する贈り主は仁科氏との交流の故に図らずも名前が後世に伝わっている訳です。このあたりに日記を残したひとの徳があるように思います。「徳は孤ならず 必ず隣あり」、無理にこじつければそういうことなのですね。