|

見たり聴いたり: 国立劇場初芝居 2005

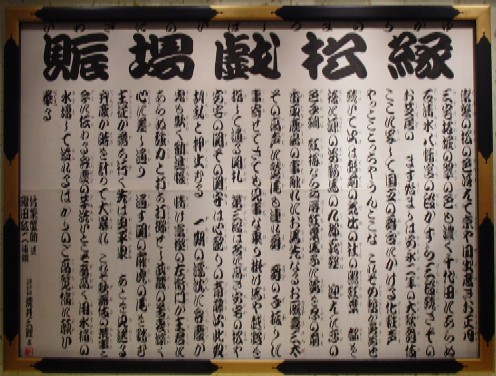

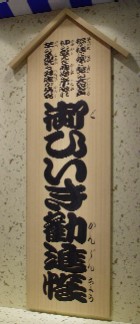

え〜、久しぶりにお芝居の報告をいたします。 え〜、久しぶりにお芝居の報告をいたします。古い歌舞伎仲間から誘いが掛かって、初芝居に出かけました。場所は国立劇場、芝居は「御ひいき勧進帳」、一座は中村雀右衛門、中村富十郎、中村梅玉、中村東蔵、坂東彦三郎といった顔ぶれです。 初芝居には客席も華やいだ雰囲気があるものですが歌舞伎座と違い国立劇場はいくぶん質素、幕間には持参のお弁当やサンドイッチをロビーで食べている人が目立ちます。 「御ひいき勧進帳」という芝居は安永二年(1773年)に江戸で初演されて以来の通し上演を開場間もない国立劇場が昭和43年に復活上演したということがプログラムに書いてあります。実はそのとき私は学生時代に見ているのです。二代目尾上松緑の「暫」と弁慶を覚えています。今回は中村雀右衛門の「女暫」と中村富十郎の「弁慶」で間に中村梅玉の「鹿島の事振れ」がはさまっています。左の写真は国立劇場のチラシをコピーしたものです。 国立劇場のロビーには「御ひいき勧進帳」の口上が掲げられていました。「松ヶ枝に響く暫の大音声」、「神の教えを鹿島の事振れ」、「芋の子洗う弁慶が勇姿」とという言葉で三幕の芝居が紹介されており、「ゆかりのまつ しばいのにぎわい」とルビをふったタイトルの下にお正月らしいお目出度い口上が続きます。この芝居はもともと顔見世興行に向けて書かれたものですから、三つの幕のそれぞれの場面を気楽に楽しめればそれで十分という初芝居にぴったりのものです。  それではそろそろ、客席で幕開きを持つことにしましょう。

一幕目は荒事の「暫」を女形で演じるという趣向の「女暫(おんなしばらく)」です。舞台は石清水八幡宮の社頭、天下を狙う是明君という公家悪が義経の北の方岩手姫に横恋慕して、意に添わない姫とその父親、川越太郎の首を打てと命じます。なんという理不尽、非道、稲毛入道と粕谷籐太が刀を振り上げようとするそのときに「暫く」と声が掛かります。ここで登場するのが義経の家来で豪傑の熊井太郎忠基というのが通常の「暫」ですが、今回は何故かその妹の初花が女武者の姿で現れます。つらねと呼ばれるなめらかな口上と女だてらの荒事で悪人どもを退治して見物の胸をすうっとさせる勇ましい役ですが、そこは女形。「おお恥ずかしい」の色気を見せ、引き上げの六法は舞台番の指導を受けて、たどたどしく花道を引っ込むというお愛嬌。雀右衛門と富十郎の掛け合いで場内が和みました。長唄の大薩摩は鳥羽屋里長の連中が聴かせてくれました。 つづく二幕目は所作事、つまり踊りを中心とした舞台です。場所は敦賀の気比明神。ここは今でも大鳥居の残る北陸の大社です。馬に乗って登場する義経と美しい女馬士(おんなまご)のお梅、義経に付き従う家来の鷲尾三郎。三郎が気を利かせたところで義経とお梅の色模様。そこへ通りかかった鹿島の事振れ、事振れとは正月の三が日に鹿島明神の御神託と称してその年の吉凶を触れ回る門付けで、神官姿で御幣を持って登場するのはきりっとしたいい姿です。三郎に頼まれて二人の恋の相性を占う鹿島の事振れが加わって軽妙なおどりが繰り広げられますが、最後に悪役の稲毛入道が義経を追って捉えようとするのを鹿島の事振れ、実はお厩の喜三太が蹴散らして、義経はお梅、実は藤原秀衡の息女忍の前とともに北をめざして落ちていきます。浄瑠璃は清元志左太夫でした。  最後の三幕目が「芋洗い勧進帳」。場所は言わずと知れた安宅の関。私は今回のプログラムで説明を読むまで、「御ひいき勧進帳」は歌舞伎十八番の「勧進帳」のパロディだと思っていました。実はそうではなく、歌舞伎十八番の「勧進帳」が作られたのはぐっと下がって天保十一年(1840年)であり、こちらの「御贔屓(もとは漢字表記)」が初演された安永二年(1773年)より七十年も後でした。つまり「御贔屓勧進帳」は歌舞伎十八番「勧進帳」に先行して上演された「勧進帳もの」の芝居のひとつであり、勧進帳という言葉が外題に表われた最初の狂言であったことを本(渡辺保「勧進帳」ちくま新書)を調べて知りました。それはそれとして「芋洗い」とは変わった外題です。これは最後に関所を破る弁慶が番卒たちの首を片っ端から引っこ抜いて大きな天水桶に放り込み、芋を洗うようにかき回す荒事の所作から名付けられています。芋を洗うという言葉はいまでも混雑の様子を表現するのに使われますが、私は子どもの頃、近所の八百屋の店先で「芋洗い」を見たことがあります。最近の若い人には見当がつきにくいかも知れませんが、この芝居をみると、芋洗いはそういう風にするのか、とわかるでしょう。とにかく荒唐無稽ではありますが、勧進帳の読上げなどは口跡のよい富十郎の聞かせどころであり、木に縛り付けられた弁慶が大声で泣くというような面白い趣向がたくさんあって、素朴な中に力強さのある面白い芝居でした。 最後の三幕目が「芋洗い勧進帳」。場所は言わずと知れた安宅の関。私は今回のプログラムで説明を読むまで、「御ひいき勧進帳」は歌舞伎十八番の「勧進帳」のパロディだと思っていました。実はそうではなく、歌舞伎十八番の「勧進帳」が作られたのはぐっと下がって天保十一年(1840年)であり、こちらの「御贔屓(もとは漢字表記)」が初演された安永二年(1773年)より七十年も後でした。つまり「御贔屓勧進帳」は歌舞伎十八番「勧進帳」に先行して上演された「勧進帳もの」の芝居のひとつであり、勧進帳という言葉が外題に表われた最初の狂言であったことを本(渡辺保「勧進帳」ちくま新書)を調べて知りました。それはそれとして「芋洗い」とは変わった外題です。これは最後に関所を破る弁慶が番卒たちの首を片っ端から引っこ抜いて大きな天水桶に放り込み、芋を洗うようにかき回す荒事の所作から名付けられています。芋を洗うという言葉はいまでも混雑の様子を表現するのに使われますが、私は子どもの頃、近所の八百屋の店先で「芋洗い」を見たことがあります。最近の若い人には見当がつきにくいかも知れませんが、この芝居をみると、芋洗いはそういう風にするのか、とわかるでしょう。とにかく荒唐無稽ではありますが、勧進帳の読上げなどは口跡のよい富十郎の聞かせどころであり、木に縛り付けられた弁慶が大声で泣くというような面白い趣向がたくさんあって、素朴な中に力強さのある面白い芝居でした。あとがき:

国立劇場が開場したのは昭和41年だったと記憶しています。確か中村勘三郎の天神様で「菅原伝授手習鑑」が柿(こけら)落しに上演されたの見ました。国立劇場はいまでもそうですが、歌舞伎の通し上演に力を入れており、長く絶えていた芝居を復活したものがたくさんあります。「御贔屓勧進帳」もそのひとつです。今回見たようにこの芝居は通しで見ないと筋が分からないというようなものではありませんが、江戸時代に初演された当時の顔見世の賑わいを感じ取ることも楽しいことだと思います。「初芝居は縁起物で、お正月に芝居を見ると幸先がよい・・」とは国立劇場らしくない?キャッチフレーズですが、ロビーには大きなお鏡餅が飾られて華やかな気分を味わうことができました。 国立劇場が開場したのは昭和41年だったと記憶しています。確か中村勘三郎の天神様で「菅原伝授手習鑑」が柿(こけら)落しに上演されたの見ました。国立劇場はいまでもそうですが、歌舞伎の通し上演に力を入れており、長く絶えていた芝居を復活したものがたくさんあります。「御贔屓勧進帳」もそのひとつです。今回見たようにこの芝居は通しで見ないと筋が分からないというようなものではありませんが、江戸時代に初演された当時の顔見世の賑わいを感じ取ることも楽しいことだと思います。「初芝居は縁起物で、お正月に芝居を見ると幸先がよい・・」とは国立劇場らしくない?キャッチフレーズですが、ロビーには大きなお鏡餅が飾られて華やかな気分を味わうことができました。平成17年1月30日 稲林記

|

||||||||||||