見たり聴いたり:

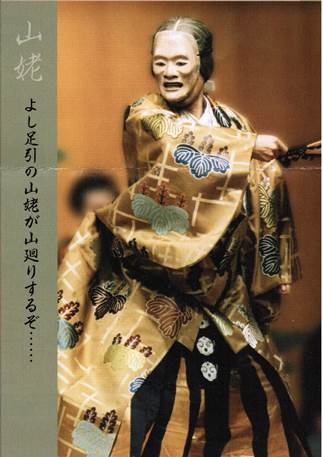

年数回ですが、お能を観るのを楽しみにしています。今年の一月から二月にかけて、松岡心平著「能 大和の世界」(山川出版社)、山折哲雄著「能を考える」(中公叢書)、脇田晴子著「能楽のなかの女たち」(岩波書店)を続けて読みました。読書というものも大きなご縁で、自分にとって大切に思われる世界が連鎖して目の前に現れる不思議を感じています。その中で特に興味を魅かれたのが「山姥」に関する記述でした。そんな折に梅若研能会から届いた同会主催の「平成二十七年橘香会」の案内に4月の演目として「山姥」が出ていたので迷わずに申し込みました。  一月に申し込んだ会でしたが、楽しみにしていた開催日の4月19日(日)に千駄ヶ谷の国立能楽堂へ出掛けました。この日の番組は次の内容です。 一月に申し込んだ会でしたが、楽しみにしていた開催日の4月19日(日)に千駄ヶ谷の国立能楽堂へ出掛けました。この日の番組は次の内容です。舞囃子 「天鼓」 梅若万三郎 能 「熊野」 青木一郎 狂言 「素襖落」 山本東次郎 能 「山姥」 伊藤嘉章 冒頭に独吟「鐘之段」(八田達弥)、「松風」(加藤眞悟)があり、最後の能「山姥」の前に仕舞「隅田川」(中村 裕)「當麻」(梅若万佐晴)が演じられました。 舞囃子を演じた三世梅若万三郎は能楽シテ方観世流梅若家の分家当主で、この会の主宰者です。能「天鼓」の中の特別な演出である「弄鼓之舞」の後半の部分を独特な笛を用いた囃子とともに格調高く見せてくれました。 一番目の能「熊野(ゆや)」は春にふさわしい曲です。平宗盛に仕える熊野(シテ)に故郷遠江国池田の宿から使いの朝顔によって老母の病の報せが届きます。すぐにも国元に帰りたいのですが、主人の宗盛はそれを許さず、清水へ花見に同行させます。都大路は春の盛り、花見車の中から熊野が眺める京の名所が故郷の母を想う心情とともに道行として語られて行きます。 地 河原おもてを過ぎ行けば、急ぐ心のほどもなく、車大路や六波羅の地蔵堂よと伏し拝む シテ 観音も同座あり、闡提救世の、方便あらたに、たらちねを守り給へや と続きます。 清水へ着くと、観音に祈願していた熊野は宗盛に酒宴の席へ呼び出されます。 地 よしや由なき世の習ひ、歎きてもまた余りあり 地の謡を中心とした、清水の桜の情景をあらわす詞章の中に春の風情と熊野の心が描かれています。 宗盛の所望に応じて熊野が舞いはじめると、にわかの村雨に花が散り始めます。 地 散るは涙か、降るは涙か桜花、散るを惜しまぬ人やある 熊野が袂から短冊を出して、和歌をしたため、扇を開いて短冊を乗せて宗盛に渡します。 いかにせん、都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん ついに宗盛も熊野の心情を思いやって、故郷へ帰ることを許します。喜ぶ熊野は朝顔とともにその場を発って故郷へ向かいます。 シテ これまでなりや嬉しやな 地 これまでなりや嬉しやな、かくて都にお供せば、またもや御意の変わるべき、ただこのままにお暇と… お気の変わらないうちに早く帰りましょうという心で足早に熊野と朝顔の主従が引き込みます。 熊野の舞台で印象的なのは花見車の作り物に乗った熊野の姿と道行の地謡です。帰郷を許さない主宗盛の理不尽な命令に戸惑いながらも、穏やかに装う熊野の目の前をうらうらとした都の春が流れて行くところ、ゆるやかに過ぎてゆく時間と空間の味わいでしょうか。 続く狂言の「素襖落」は人気曲ですが、私は実演で観るのは初めてです。人間国宝の四世山本東次郎の軽妙洒脱というと月並な表現になりますが、まさに絶品と言ってよい太郎冠者に大笑いしました。使いに行った主人の叔父宅で酒を進められて大杯で立て続けに飲むうちに泥酔して羽目を外してしまう微笑ましさを楽しく眺めました。  最後が能「山姥」です。私が「山姥」を知ったのは漱石が「草枕」の中で老婆の風貌を例える表現として引き合いに出ているのを読んだ時でした。「蘆雪の図(山姥)を見たとき、理想の婆さんは物凄いものだと感じた。紅葉の中か、寒い月の下に置くべきものと考えた。宝生の別会能を観るに及んで、なるほど老女にもこんな優しい表情があり得るものかと驚いた」という一節が教科書で読んだときから頭に焼き付いています。「蘆雪の図」というのも教科書には解説されていたかもしれませんが、ただの言葉としてやり過ごしていたのを最近になって文庫本(脇田晴子「女性芸能の源流 傀儡子・曲舞・白拍子」角川ソフィア文庫)の中に掲載されているのを偶然見つけて眺めることが出来ました。「蘆雪」は長沢蘆雪(1754〜1799年)で有名な円山応挙の弟子であることも知りました。 最後が能「山姥」です。私が「山姥」を知ったのは漱石が「草枕」の中で老婆の風貌を例える表現として引き合いに出ているのを読んだ時でした。「蘆雪の図(山姥)を見たとき、理想の婆さんは物凄いものだと感じた。紅葉の中か、寒い月の下に置くべきものと考えた。宝生の別会能を観るに及んで、なるほど老女にもこんな優しい表情があり得るものかと驚いた」という一節が教科書で読んだときから頭に焼き付いています。「蘆雪の図」というのも教科書には解説されていたかもしれませんが、ただの言葉としてやり過ごしていたのを最近になって文庫本(脇田晴子「女性芸能の源流 傀儡子・曲舞・白拍子」角川ソフィア文庫)の中に掲載されているのを偶然見つけて眺めることが出来ました。「蘆雪」は長沢蘆雪(1754〜1799年)で有名な円山応挙の弟子であることも知りました。芝居を観るようになった大学生の頃、歌舞伎座で七世尾上梅幸が常磐津で「山姥」を踊るのを観たことを覚えています。本名題「薪荷雪間市川(たきぎおうゆきまのいちかわ)」(新山姥)でした。この時は今年亡くなった坂東三津五郎(当時は子役の八十助)が梅幸の山姥に連れられた怪童丸(後の坂田金時)で「ちび大和!」の掛け声が掛ったのを覚えています。 歌舞伎や各流の邦楽に伝えられている山姥物(やまんばもの)と呼ばれる中では義太夫の「嫗(こもち)山姥」や長唄の「四季の山姥」などを聴く機会があり、折々に楽しんでいましたが、源流の能「山姥」に巡り合えたのは今回が初めてで、上記の「草枕」から五十年経っていることに自分でも驚いています。 付け加えますと、近松門左衛門の義太夫「嫗山姥」以降につくられた山姥物の多くは「山姥」に頼光四天王の世界をからませたもので、山姥の前身を遊女(八重桐)とする趣向となっています。その中にあって昭和33年に作られた河東節の「山姥」ではお能の「山姥」の詞章をそのまま採りいれています。 橘香会で観たお能の「山姥」にお話を戻します。山姥の山廻りする姿を曲舞(くせまい)で演じて都で評判を得た遊女、百万山姥(ツレ)が供を連れて善光寺へ参る途中、越中の境川で村人に道を尋ねるところへ現われた老女(前シテ)から「山姥の歌の一節」を所望されます。突然のことに驚くと老女は「まことの山姥を知っているのか」と訊いてきます。従者が「山に住む鬼女のこととして曲舞でも見えていますが」と答えます。それを聞いた老女は シテ 鬼女とは女の鬼とや、よし鬼なりとも人なりとも、山に住む女ならば、わらはが身の上にてはさむらはずや と、正体をあかして、「年頃色には出させ給ふ言の葉草の露程も、御心には懸け給はぬ、恨み申しに来りたり」と、自分(山姥)のことをいつも演じていながら、何も気遣ってくれないことを恨みます。本当の山姥が現われたことを恐れた百万山姥が山廻りの一節を謡おうとすると、「日が暮れるのを待ってほしい。月の出る頃に謡ってもらえれば、自分も本当の姿を現わすだろう」と言うと、そのまま姿は消えてしまいます。 間(アイ狂言)が山姥のいわれなどを語ったあと、夜が更けて月が出てきたので百万山姥が曲舞を舞おうとすると鬼のような姿をした山姥(後シテ)が現われます。 シテ あら物凄(ものすご)の深谷(しんこく)やな、あら物凄の深谷やな。 寒林(かんりん)に骨を打つ、霊鬼泣く泣く前生の業を恨む。深野(しんや)に花を供ず天人、返す返すも幾世(きじょう)の善を喜ぶ。いや善悪不二、何をか恨み、何をか喜ばんや このあたりから、山姥の心情吐露が始まります。 ツレ 恐ろしや月も木(こ)深き山陰より、そのさま化したる顔ばせは、その山姥にてましますか シテ とてもはや穂に出で初めし、言の葉の景色にも知ろし召さるべし、我にな恐れ給ひそとよ 恐れるなと言われれても、「髪には荊棘(おどろ)の雪を戴き」「眼(まなこ)の光は星の如し」 「面(おもて)の色は丹塗の軒の瓦の鬼の形」をこの夜初めて見るのですから怖くないはずがありません。 シテ 春の夜の一時を千金に替えべしとは、花に清香、月に陰、これは願ひのたまさかに と、百万山姥に謡を促します。 ツレ げにこの上はともかくも、言ふに及ばぬ山中に シテ 一聲の山鳥、羽を搏く、 ツレ 鼓は瀧波 シテ 袖は白妙 ツレ 雪を廻らす木(こ)の花の シテ 難波のことか ツレ 法(のり)ならぬ と、掛合いから 地 よし足引の山姥が、よし足引の山姥が山廻(やまめぐ)りするぞ苦しき で、ここから山廻りが始まります。山廻りの舞は百万山姥ではなく、本物の山姥が囃子に乗って、シテと地謡の掛合いによって進んで行くのを耳から入ってくる詞章とともに味わいます。そして 地 都に帰りて世語(よがたり)にせさせ給へと、思ふはなほも妄執か。ただ打ち捨てよ、何事もよし足引の山姥が山廻りするぞ苦しき シテ 足びきの 地 山廻り 詞章が始めに戻り、「山廻り」が終ると、「立廻り」という囃子だけの地で山姥の舞があります。時間にして五分ほどもあるでしょうか。これぞ「山姥」という迫真の舞が展開された後、 シテ 一樹の蔭、一河の流れ、皆これ他生の縁ぞかし、まして我が名を夕月の、浮世を廻る一節も、狂言綺語(きょうげんきご)の道すぐに、讃佛乗(さんぶつじょう)の因(いん)ぞかし。あら御名残惜しや、暇(いとま)申して、帰る山の 地 春は梢に咲くかと待ちし シテ 花を尋ねて山廻り 地 秋はさやけき影を尋ねて シテ 月見る方にと山廻り 地 冬は冴えゆく時雨の雲の シテ 雪を誘ひて山廻り 地 廻り廻りて、輪廻を離れぬ、妄執の雲の塵積って山姥となれる、鬼女が有様、見るや見るやと峯に翔(かけ)り、谷に響きて今まで此処にあるよと見えしが山また山に、山廻り。山また山に山廻りして行方も知らずなりにけり。 山姥は足早に橋掛りを引き込んで行きます。 山廻りの詞章は他の芸能にも取り入れられていて、耳になじんでいるのですが、お能の中での味わいはまた格別と感じました。「一樹の蔭、一河の流れ、皆これ他生の縁ぞかし」で始まる終盤の謡と舞、囃子の気合いと心地よいリズムに、目の前を流れてゆく景色の有難さを思いました。 このような芸能との出会い、一期一会に自分の人生を重ねて味わえることを至上の喜びと感じている今日この頃です。 *この稿で使用した画像は「橘香」平成27年4月号表紙と同年4月19日「橘香会」パンフレットから転載させていただきました。 平成27年4月23日 稲林記 (平成27年12月7日補正) |