見たり聴いたり:

今年の観劇は、1月24日の歌舞伎座昼の部、2月13日の文楽公演第一部、第二部の後、公演の中止が相次ぎ八月まで途絶えていましたが、予約しておいた歌舞伎座の九月大歌舞伎と、文楽九月公演に出掛けることができました。 そのあらましを、心覚えとして記します。

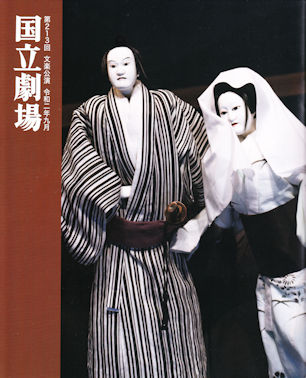

1.歌舞伎座九月大歌舞伎 第三部 双蝶々曲輪日記「引窓」  入場時にチケットの確認してもらった後、自分で半券をモギり、係の人が持った箱に入れます。その後に手の消毒とサーモカメラの検温があって、晴れて客席に向かうことができました。 入場時にチケットの確認してもらった後、自分で半券をモギり、係の人が持った箱に入れます。その後に手の消毒とサーモカメラの検温があって、晴れて客席に向かうことができました。座席は1階前方の1等席。前後左右空席の中に座ります。通常は2等席に当たる1階後方が定席ですが、今月は1階客席全体が1等席ということで、前の方の席を割り当てられ、下手(しもて)花道寄りのかぶりつきから、見上げるような芝居見物になりました。 開演前の劇場からのお願いとして、「大向こうの掛け声はご遠慮ください!」というのは寂しいですね。そのせいか、やたらに拍手をされるのは少し気になりました。 「引窓」はご承知の通り義太夫狂言です。御簾内(みすうち)で語られる端場に続けて、切(きり)の太夫・三味線が上手(かみて)の床に登場しましたが、いつもと違って、太夫の竹本葵太夫(人間国宝)は三味線とともに、文楽の黒子が付ける黒い顔隠しを、目だけ出して着用しています。飛沫拡散を避ける手だてと思われましたが、口を隠した太夫・三味線の浄瑠璃を目にするのは初めてです。 *上の写真は歌舞伎座 九月大歌舞伎プログラムの表紙です。 舞台へ登場する役者さんはさすがにノーマスクで安心しましたが、比較的小人数で出来るお芝居が選ばれたようです。毎年九月の歌舞伎座は「秀山祭」で、初代吉右衛門所縁の演目が昼の部、夜の部に並ぶのですが、今年は四部制の公演で、第三部のみが「秀山ゆかりの狂言」として設定されました。 「引窓」は義太夫狂言「双蝶々曲輪日記」の長い芝居の最終段です。おもな配役は 濡髪長五郎 中村吉右衛門 南与兵衛後に南方十次兵衛 尾上菊之助 与兵衛女房お早 中村雀右衛門 母お幸 中村東蔵 で、一幕のお芝居をきっちりと見せてくれました。 四人の芸達者による奥行きのある芝居です。お早が月見飾りを持って出て来るとところから。お幸とのやり取り、人を殺(あや)めて実の母お幸を訪ねる長五郎の登場、与兵衛改め南方十次兵衛が帰宅し仕官が叶い、侍となった喜びを語る場面から一転、十次兵衛の初仕事で詮議をする相手が濡髪長五郎と分かり、話の展開は急を告げます。東蔵のお幸が達者に話を展開していきます。眼目となる舞台装置で「引窓」の扱いが、少し分かりにくいところがありましたが、雀右衛門のお早の初々しさ、吉右衛門の濡髪長五郎は貫録で見せ、菊之助の与兵衛のちの十次兵衛も立役をしっかり演じました。 2.文楽九月公演第二部 「鑓の権三重帷子」 近松門左衛門作 九月公演の申込みをしたのは七月上旬でした。先行きの見えない中、関係者のご苦労も伝わってきました。九月に入って少し落ち着いたかと思う間もなく、国立劇場からの連絡で、文楽関係者に1名発熱があり、検査の結果は陰性であるが、急きょ初日(5日)と二日目(6日)の公演を中止するとのことでした。6日になって、1名休演のまま7日から開演との報が入って、ホッとしましたが、その1名が太夫の最高峰である豊竹咲太夫師と分かりました。観劇日は9月11日、咲太夫の代演はお弟子の竹本織太夫です。 「鑓の権三重帷子」 浜の宮馬場の段 豊竹藤太夫 三味線 竹澤團七 浅香市之進留守宅の段 竹本織太夫 三味線 鶴澤藤蔵 琴 鶴沢清允 数寄屋の段 竹本織太夫 三味線 鶴澤燕三 伏見京橋妻敵討の段 竹本三輪太夫 豊竹芳穂太夫 竹本小住太夫 豊竹亘太夫 竹本碩太夫 三味線 鶴澤清友 竹沢團吾 鶴沢友之助 鶴沢清公 〔人形 主な配役〕 女房おさゐ 吉田和生 笹野権三 吉田玉男 近松門左衛門作による妻敵討(めがたきうち)狂言が通しで演じられました。  発端「浜の宮馬場の段」は昨年、竹本文字久太夫から改名した初代豊竹藤太夫(とうだゆう)が長老、竹澤團七の三味線で語りました。この後に起こる事件の伏線となる情況が浄瑠璃全体としては端場にあたるこの段でしっかりと語られました。 発端「浜の宮馬場の段」は昨年、竹本文字久太夫から改名した初代豊竹藤太夫(とうだゆう)が長老、竹澤團七の三味線で語りました。この後に起こる事件の伏線となる情況が浄瑠璃全体としては端場にあたるこの段でしっかりと語られました。次の段「浅香市之進留守宅の段」は織太夫が本役で藤蔵の三味線と間に清允の琴をはさんで、鑓の権三と市之進女房おさゐとの危ないやり取りの端緒を描いて、次の切場にあたる「数寄屋の段」につなげます。 前の段に続けて、織太夫が鶴澤燕三の三味線で語ります。お互いの思惑の行き違いから姦通の練れ衣を掛けられ、すべてを諦めて逃避行に出る二人です。 大詰めの「伏見京橋妻敵討」はベテランの三輪太夫、清友を軸にした太夫五人、三味線四挺の掛け合いで演じられました。二人が見つけ出されて、おさゐの夫・市之進とおさゐの弟・甚平にいさぎよく討たれる場面が描かれました。 *写真は国立劇場九月文楽公演のプログラム表紙です。

通して見物した後、どうしてこういう悲劇になってしまったのか、という引っ掛かりはありますが、権三、おさゐの気性、周りの人間の思惑などの設定を織り込みながら、大坂で実際に起こった事件をもとに近松が苦心して描き出したものとして味わいました。 前述の歌舞伎座を見て心配した、太夫・三味線の床にマスク姿はありませんでした。 国立小劇場では、通常客席としている舞台上手側通路から右の各列のうち、1列目から8列目迄を空席として、床の飛沫を避ける措置が採られていました。歌舞伎の義太夫出語りと違い、文楽では太夫・三味線が三業の重要な位置を占めていますので、まずは適切な扱いだと思います。 その後、豊竹咲太夫師は9月14日から床に復帰したとのこと、ひと安心です。 令和2年9月17日

稲林記 |