見たり聴いたり:

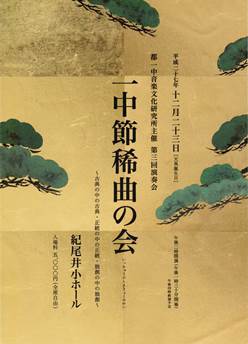

数年前にご縁ができて以来、ときどき「一中節」を聴かせていただいています。今回、12月の祝日に当代家元、都一中師の会があるというをお知らせが届くとすぐに申込みをしました。 「一中節稀曲の会」と名付けられた演奏会を12月23日に紀尾井小ホールで聴いてまいりました。  この日のプログラムは この日のプログラムは1)無伴奏三味線組曲第一番「春」 三味線 都一中 2)ご挨拶と演奏曲について解説 都一中 3)一中節「少将道行」 浄瑠璃・三味線 都一中 4)一中節「夕霞浅間嶽」上 浄瑠璃・三味線 都一中 5)一中節「夕霞浅間嶽」下 浄瑠璃・三味線 都一中 という構成で、出演者は都一中師おひとりです。 最初に三味線一挺による演奏で組曲として 一章 春の宵 二章 散る桜 三章 水の流れ と名付けられた三つの曲が独奏によって演じられました。 この後のご挨拶を兼ねた解説の中で、最初の曲名は敬愛するチェロのパブロ・カザルスが譜面を発掘して演奏を復活させたJ.S.Bachの「無伴奏チェロ組曲」に因んで名付けた曲名であること、カザルスの演奏では特に左手の技巧に感銘を受けていたことが話されました。東京芸術大学で学ばれた一中師はバッハを頂点とする西洋音楽にも造詣が深く、その上で日本独自の音曲を追及されていることを語っておられたのを思い出しました。 それに続く解説の中で、「日本の音楽では音と音の間の空白、つまり、音のない空間の味わいに重要な意味があり、そこを大切にしないと日本の音楽は意味をなさないと思う」と述べられ、さらに「静寂を聴くために三味線があると言ってもよい。これは芭蕉の詫びの世界とも通じる」と話されました。 この日の一中節演奏はすべて一中師の三味線弾き語りによって行なわれました。通常は三味線2人、浄瑠璃3人の二挺三枚を標準とした構成で演奏されるのですが、この日取り上げたのはしばらく演奏の絶えていた稀曲であるので取りあえず一人でやってみて、それから通常の演奏形態に持っていきたいということでした。 解説の中でお話された興味深い事柄については、以下の報告の中で適宜引用させていただきます。 一中節「少将道行」 小野小町に恋した深草少将の百夜(ももよ)通いを扱った浄瑠璃で初代一中が作ったと言われています。小町の難題を受けて百日の間、毎夜通い続ける少将が九十九日目の夜に力尽きて亡くなってしまうという、その晩の道行の様子を描いています。「きミを おもへば かちはだし 行きては帰り かへりてはハ 雪にふられて ゆくも 誰ゆへぞや」と、このあたり、少将には疲れとともに気持の負担が生じているとの説明がありました。「百夜のかずを たがへじと ゆきまようふ身ハ 川千鳥 啼いてたつこそ あはれなり」という終盤の詞章にもやるせなさを感じます。 一中節「夕霞浅間嶽」 この日上下に分けて語られた浄瑠璃「夕霞浅間嶽」は江戸時代の1734年(享保19年)に中村座で初演と同時に大当りして、江戸中にこの曲の稽古本のない家がないといわれたほどの人気曲だそうです。自分が原因となって殺された遊女を偲んで香を焚いている男の前に香の煙に誘われた女が姿を現わします。「香のかほりに ひかれ来る 魂(たま)ハむかしの ひとつまへ ありしくるわを そのまゝに 奥州が たちすがた」 というところがひとつのヤマです。自分を見捨てた男にうらみごとを言いながらも、馴れ親しんだころを思い出して逢瀬の様子が描かれます。「うらみも恋も のこりねの」の投げ節からの描写が聴きどころといわれます。下では「くるしい かなしい 口をしい」という女の気持がせつせつと語られる中で夜が明けて、男の心を確かめるように成仏する。女の姿が見えなくなった時に、ふと白い蝶がちらちらと立ち去って行くすがたが「草かくれ 見うしないてぞ たちにける」で終ります。一中師が解説の中でふれられた荘子の故事も思い出される象徴的な「蝶」の姿です。 上記の解説の中では「稽古本が無くなるほど売れたということは、当時の庶民の感覚が優れていたことの表れです。浮世絵にしてもしかりで、西洋の貴族ではなく、日本では芸術を庶民が支えていたのです」、「江戸のどんな家にもこの浄瑠璃の稽古本があったということに、庶民の教養を思います」というお話がありました。 一中節を味わう楽しみ 以前、一中節の講座で一中師が「一中節は音曲の大学院です」と言われました。その意味をお尋ねすると「いろいろな音曲を楽しんだ上で一中節にたどり着く人がいること」、「一中節が義太夫と並んでに語り物の音曲のルーツとなっていること」を説明されました。私の場合はもちろん「大学院」等といえるものではなく、小学生が大学のキャンパスに迷い込んだような迷いの果てであることを自覚しています。 「語り物」と「唄物」に大別される日本の音曲の片方である語り物は「浄瑠璃」と呼ばれます。文楽でお馴染みの義太夫節が生まれたのと同じ頃、元禄年間に京都の僧侶であった初代都一中によって始められた浄瑠璃が一中節であると伺っています。初代一中は後に江戸に下り、芝居の出語りなどでも活躍しますが、初代一中の弟子の中から宮古路豊後掾が出て、初めは上方で後に江戸で受け入れられて、幕府から禁止令が出るほどの大流行となった豊後節が成立します。その中から派生した常磐津、新内、富本、清元などのいわゆる豊後系浄瑠璃が江戸を中心に人気を得て、今に至っているということを多くの資料で知りました。それら数多くの浄瑠璃の源流に位置づけられているのが一中節なのですが、そのような系譜は別にしても、一中節には他の浄瑠璃や唄にはない芸能の魅力を感じます。 当代家元の十二世都一中師のお話には独自の感性と洞察から生まれる新鮮な指摘があり、おりおりにお話を伺うのを演奏とともに楽しみにしています。 今年もあれこれ見たり聴いたりしているうちに大晦日を迎えました。来年もさまざまな演劇や音楽との良い出会いがあることを期待しています。 平成27年12月31日 稲林記

|