見たり聴いたり:

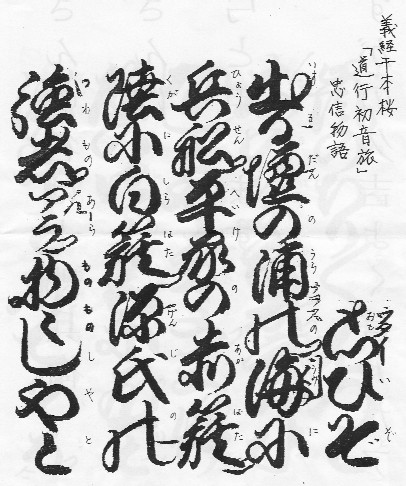

「見たり聴いたり」はこのところ我ながら、結構マメにやってます。毎月の寄席通いに加えて歌舞伎、文楽の公演、踊りや邦楽の会にも誘われてまいります。そうやっていろいろ見たり、聴いたりしていることをお伝えしたいのですが報告を書くヒマがない…、なんて、生意気なことを言ってはいけません。飽くまで自分のための備忘録として、以下忘れぬうちに。  このところ縁あって文楽の公演や催し物のご案内をいただけるようになりました。昨年(平成19年)の10月27日に国立小劇場で開催された「文楽素浄瑠璃の会」では豊竹咲大夫の「日向島」(三味線は鶴澤燕三)と竹本住大夫の「河庄」(三味線は野澤錦糸)を鑑賞して、義太夫の真髄を味わいました。 このところ縁あって文楽の公演や催し物のご案内をいただけるようになりました。昨年(平成19年)の10月27日に国立小劇場で開催された「文楽素浄瑠璃の会」では豊竹咲大夫の「日向島」(三味線は鶴澤燕三)と竹本住大夫の「河庄」(三味線は野澤錦糸)を鑑賞して、義太夫の真髄を味わいました。「文楽ワークショップ」という耳馴れない催しがあることを知ったのは10月半ばでしたが、興味を抱いて即座に申し込みました。 当日は12月1日、実相寺へは五反田から都営浅草線で西馬込下車十分ほどです。早目を心掛けて30分前に到着しましたが、会場の大広間はすでに三割程度埋まっています。客足の早い会です。開会時刻の17時には満員、130名の参加があったと主催者が喜んでいました。お寺のご住職が挨拶をしてプログラムに入ります。以下順にワークショップの内容をご紹介します。 1)義太夫講座 豊竹英大夫 始めは文楽の中堅、英大夫から義太夫節の手ほどきを受けるという、思いがけない展開となりました。参加者に配られた資料を手に「父(とと)さんの名は十郎兵衛、母(かか)さんはお弓と申します」という「傾城阿波鳴門 巡礼唄の段」の一節を英大夫の指導で参加者全員が発声します。 正座して背筋を伸ばし胸を前に突き出す、英師の表現によれば「鳩胸出尻(はとむねでっちり)」の姿勢で、できるだけ大きな声でこれをやります。お弓は子供ですから節をつけず抑揚を抑えて棒調子に「ととさんのなは…じゅうろべえ」と声を出すのは優しそうで結構大変です。何度も何度もこれをやりました。次は太十(絵本太功記十段目)の段切れ近く、「さすがの久吉よく言ったアり」。これは打って変わって武張った調子で、「よく言ったアり」の「ア」のところが「たッははり」と豪傑笑いを挟むので、素人にはむずかしいものですが、息の継ぎ方など親切に教えてもらい、わりと気持ちよく、これも何度もやりました。 最後は下の写真の五行本と言われる床本のコピーが配られて、義経千本桜「道行初音旅」忠信物語の部分を先ずは平読み、そして節を教わります。ご存知の名文「思いぞ出る壇ノ浦の、海に兵船平家の赤旗、陸に白旗源氏の強者」合の手を挟んで「アラものものしやと夕日影に…」と続くところです。途中から鶴澤燕三さんの三味線が加わって、いっそう力が入ります。続けること約50分、「これがワークショップなのか」と納得しました。  勘亭流で書かれた浄瑠璃の台本(床本)です。 コピーには親切にルビが振ってあるので読めます。 次は燕三さんが三味線を抱えたまま一人残って、三味線の芸の機微を問わず語りに披露しました。三味線のむずかしさということで、冒頭いきなり難曲「志度寺」の乳母お辻の祈りの場の激しい三味線を弾いてくれました。 次いで、「メンタルなむずかしさ」ということで、先日10月27日に国立小劇場の「素浄瑠璃の会」で咲大夫の「日向島」を弾いた時の、大夫の長い独吟の途中から「ツツン」とひと撥入れるときの緊張感について語りました。三味線弾きはある曲のある場所を初日に間違えるとそれがトラウマになって楽日まで繰り返すことがあるそうで、かなりの名人でもつい最近そういうことがあったと披露してくれました。 説明の中でところどころ三味線を弾きながら義太夫を語るのですが、さすがに間合いの良い節で、三味線弾きの浄瑠璃も良いものだと思いました。 3)人形のない人形遣い 桐竹勘十郎 最後に登場した桐竹勘十郎はいまや文楽人形遣いの大スターです。ひととおり文楽人形の仕組みを説明した後、最近ヨーロッパの舞踊家とのワークショップで試みたという、人形なしの人形遣いの形を弟子の左遣い、足遣いとともに披露してくれました。 曲は「日高川の段」です。英大夫、燕三の浄瑠璃にのって、人形をもたずに三人の男が絡み合って清姫の動きを演じます。これは初めてみるものでしたが、舞台の上の人形の姿を想像しながら楽しみました。後ろ振りなどはとくに良い形に見えました。最後は普通に人形を持って「日高川」の水に飛び込んだ清姫が蛇体となって川を泳ぎ渡る所までを舞台と同じ本意気で見せてもらいました。 間近に見る人形の所作は劇場で距離を置いて見るのとひと味違って迫力のあるものでした。後からのコメントで、人形無しの振りはやはり、かなりしんどいものであることを伺いました。 と、そんな訳で興味津々で出かけた「文楽ワークショップ」はとても楽しいものでした。実相寺のワークショップは今年で5回目、来年も行われるようです。また機会がありましたら出かけてみようと思います。 平成20年1月3日 稲林記

|