見たり聴いたり:

え~久しぶりに報告をさせていただきます。今年5月25日に早稲田大学の小野記念講堂で開催された公開講座の聴講記録です。

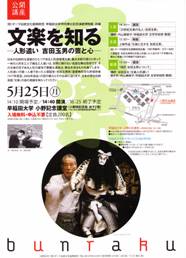

5月の半ばに文楽公演を観にいった国立小劇場で左の写真のチラシをもらいました。早稲田大学の演劇博物館とポーラ伝統文化財団の共催による「文楽を知る 人形遣い 吉田玉男の芸と心」という公開講座のお知らせです。文楽の研究者である内山美樹子先生の講演と映画「文楽に生きる 吉田玉男」、それに文楽人形遣い吉田玉女師のお話で構成された魅力的な内容なので、当日は楽しみにして出かけました。 5月の半ばに文楽公演を観にいった国立小劇場で左の写真のチラシをもらいました。早稲田大学の演劇博物館とポーラ伝統文化財団の共催による「文楽を知る 人形遣い 吉田玉男の芸と心」という公開講座のお知らせです。文楽の研究者である内山美樹子先生の講演と映画「文楽に生きる 吉田玉男」、それに文楽人形遣い吉田玉女師のお話で構成された魅力的な内容なので、当日は楽しみにして出かけました。事前の案内では14:10開場予定となっていましたが、念のため13:00過ぎに講堂を覗くと早くも50人近い方が並んでいます。そのため、30分繰り上げての開場となりました。瞬く間に椅子席は満員となり、通路に座る方、立見覚悟で後に並ぶ方が出て、ついには入り切れない大勢の方々が入口ロビーでテレビ聴講をするという異様な雰囲気の中で、ポーラ伝統文化財団の理事さんからご挨拶があって三部構成の講座が始まりました。 Ⅰ部 14:45~ 講演「20世紀文楽の名人・吉田玉男」内山美樹子教授 内山先生の講演を聴くのは初めてですが、学生時代に1度だけ山城少掾の「熊谷陣屋」について録音テープ再生とともに解説をお聞きした記憶があります。その後、文楽に通うようになってからは国立小劇場の客席でノートに書き込みをしながら熱心に観ているお姿を何度か拝見しました。 数年前に内山先生が豊竹若大夫の演奏について書いた「十世豊竹若大夫、晩年の奏演をめぐって」(早稲田大学21世紀プログラム<演劇の総合的研究と演劇学の確立>、2003年発行より)を読む機会があり、私が音源を大切に聴いている若大夫の浄瑠璃について詳細に解説されているのを嬉しく思いました。今回は吉田玉男についてどのようなお話をされるのか大変興味がありました。 お話のはじめに、講演のタイトル「20世紀文楽の名人・吉田玉男」について、「名人」という呼び名は大変重いものであるが、吉田玉男については生前かなり早い時期から「後世に名が残る人」という認識がされていたことが述べられました。その最後の舞台は2005年(平成17年)七・八月の大阪公演で「桂川連理柵・帯屋の段」の長右衛門であったが、事実上の最後の舞台と言ってよいのは、その前の五月に東京で演じた「冥土の飛脚・封印切の段」の忠兵衛で、簑助の梅川を相手に名人玉男が輝いた最後の印象的な舞台であったとのこと。残念ながら私は観ていません。 次いで、内山先生お手製の資料により幕末以降の「近代人形遣いの先人たち」の系譜が紹介され、吉田玉男の芸へとお話が進んでいきました。

初代玉造、初代紋十郎は19世紀が活躍時期でしたが、その後の栄三、玉次郎、文五郎は大正から昭和の前期に一緒に舞台へ出て活躍した人たちです。その役柄は例えば「心中天網島・河庄の段」であれば、栄三が治兵衛、文五郎が小春、玉次郎が孫右衛門というところでした。 吉田玉男は玉次郎の弟子でした。玉次郎はほかの五人に比べると活躍がやや地味であったようですが、技量的には優れた人形遣いでした。玉男は玉次郎の弟子ではありましたが、栄三の足遣いとして修業を積みました。栄三は当時の人形遣いの代表と言ってよい名人で、座頭として常に主役を務めました。芸風は端正にして品格があり、知的でした。これは同じ時期に太夫として活躍した山城少掾の語りにもマッチしていたようです。山城の語りと栄三の人形が近代の文楽の輝ける一時代をつくったと言えます。 栄三は努力型の名人に分類されますが、それは吉田玉男にもあてはまると思います。これに対して文五郎、二代目紋十郎は天才型の名人でした。文五郎は「酒屋」のお園に代表される女形のスターでしたが、二代目紋十郎は女形を中心としながらも芸域の広い人形遣いでした。70歳という比較的若い時期に大輪の花の盛りに亡くなったという感じがします。紋十郎は人気と実力の兼ね備わった人で、玉手、阿古屋、静御前、お里等々、当たり芸は数え切れません。 吉田玉男の芸についてお話したいのですが、人形の芸風を表現するのは大変難しく、ボキャブラリーが少ないのが残念です。口ではなかなか伝えにくいので、実際の舞台で感じるしかない部分があります。玉男は常々「浄瑠璃をしっかり聴いて、人形を遣う」という言い方をしていたようですが、「心」をとらえる表現が独自のものとなっていき、これ以上ない表現になるという。つまりは「ハラに込めて遣う」ということで、これは恐らく栄三にも言えたのではないかと思います。何を伝えるかは、本人にも言葉では言えないことだと思いますが、「確かに伝わる」ものがありました。 当たり役は語りつくせません。由良助、菅丞相、知盛、維盛、久我助、光秀、熊谷などいくらもありますが、「一谷嫩軍記」でたまにしか出ない「二段目切・林住家の段(流しの枝)」の忠度や女形で「加賀見山旧錦絵」の尾上や「伊勢音頭恋寝刃」で敵役の万野なども忘れられません。 紋十郎亡き後は先代の桐竹勘十郎とともに吉田玉男が文楽の人形を背負って立つ立場になりましたが、勘十郎の体調がすぐれなかったこともあって、玉男が座頭格になっていきました。吉田玉男は人格的にも優れたひとで、バランスのとれた聡明な人柄でした。 この後、映画を観ていただきますが、これは1981年にポーラ伝統文化振興財団が制作した映画で河竹登志夫先生が監修されています。文楽が今の国立文楽劇場に移る前の、道頓堀にあった朝日座で演じられた「逆櫓」が出てくる、貴重な映画です。 Ⅱ部 15:10~ 映画「文楽に生きる 吉田玉男」 36分にまとめられた良い映画でした。当日配られたパンフレットでは「人間国宝・吉田玉男氏は文楽人形遣いに人生のすべてを賭ける。舞台に楽屋にその精進する姿を追う」と書かれています。映画は楽屋を訪ねた若い男女に文楽人形の仕組みを説明する玉男の語りから始まります。次いで玉女、玉志の両弟子に稽古をつける場面から「ひらがな盛衰記・逆櫓の段」で漁師松右衛門実は樋口兼光の人形を遣う舞台へと続き、吉田玉男のひたむきな芸の世界が描かれていました。 この映画の中では「逆櫓の段」の床が豊竹十九大夫・先代野澤錦糸で演じられていました。十九大夫のエネルギッシュな語り、錦糸の力強い三味線が花を添えています。人形も吉田作十郎(権四郎)、吉田文昇(お筆)といった懐かしい顔が見られました。 Ⅲ部 15:50~ 講演「師匠 吉田玉男について」(講師)吉田玉女 (聞き手)内山美樹子 吉田玉女は昭和43年に14歳で玉男に入門し、翌44年4月に朝日座で初舞台を踏んでいます。私は平成19年9月に行われた玉男の一周忌公演で「道明寺」の菅丞相を遣うのを観て、玉女が玉男の芸の継承者であることを知りました。玉男門下では先輩にあたる吉田玉幸がおりましたが数年前から病気で休演(平成19年12月他界)しておりました。 玉女について内山先生は次のように紹介されました。 文楽の人形は人間に近い大きさがあり、人間と同じ心、顔、身体を作り出すのが人形遣いの業です。一般に美しい動きを見せる女形遣いに人気が集まりますが、浄瑠璃を人間の劇として表現するのが立役であり、その第一人者であった吉田玉男は次世代を育てることでも功績がありました。今日お話を伺う吉田玉女師匠は長年、玉男の人形の一部となって修業をされてきた方です。 以下、吉田玉女さんのお話を要約します。 私は昭和44年の初舞台ですから、只今観ていただいた映画が撮られた1981年当時は12年目でした。玉男師匠の足遣いを10年勤めて、左を少しずつ遣うようになった頃です。映画で足を遣っている吉田玉志さんは現在も活躍していますが、入って2~3年目でした。入門したのは昭和43年で、14歳のときでした。今年の4月に大阪で渡海屋の知盛をやらせていただきましたが、昭和45年に玉男師匠が初役で知盛を遣った舞台で安徳天皇を遣ったのが2年目で、典侍の局は紋十郎師匠でした。 その頃はまだ子供で、舞台でよく笑う、たぬきのようだと言われていました。津太夫を弾いていた先代の寛治師匠から、「よう笑う子やなあ」と言われたのを覚えています。玉男師匠の足を遣っていた10年の間、千本桜の維盛のようなじっとしている役が多いので、その足を動かずに遣うのはとてもつらくて、辞めたいと思ったこともありました。足は人形の背中しか見えないし、右肘を主遣いの左腰にぴったりと付けているので、座っている姿勢が大変でした。足を遣っている間に左遣いの動きを見ていたり、後見や介錯も勤めて人形の動き全般を覚えていきます。 左を遣えるようになって舞台全体が見えるようになった時は嬉しかったです。左遣いになってから25年間、ずっと玉男師匠の左を遣っていました。これは最後の舞台まで続きました。したがって舞台の上で師匠と共演したことはほとんどありません。一度だけ大阪で「夏祭」の団七を今の勘十郎さんとダブルキャストで交互に演じた時、義平次を遣う玉男師匠と共演したことがありました。 楽屋での稽古(映画に出てくる)はめったにありませんでしたが、舞台稽古などではよく教えてもらいました。座るときの足の形は手取り足取りで教わりました。兄弟子の玉幸さんが亡くなってからは自分が玉男師匠から教わったことを後輩に伝えていく番だと思っています。 この後、舞台に置かれていた「ひらがな盛衰記」梶原源太の人形(5月公演で吉田和生が遣った)を、吉田玉勢の左、吉田玉翔の足とともに遣って見せながらの文楽人形解説がありました。源太に使われた文七の頭は玉男が使用したものだそうです。現在、玉女さんは桐竹勘十郎とともに文楽の小割委員を務めているとのことで、公演の度ごとの詳細な人形配役を記した「人形小割帳」は一般観客の目に触れることはない貴重なものです。最後にはおまけとして、人形を運ぶための「解体」の様子も紹介されました。 お話の中で、玉男の晩年の芸は「人形の動きを出来るだけ少なくして心を表現するものであった」との言葉が印象に残りました。 平成21年6月23日 稲林記

|