新春企画展示会  |

|

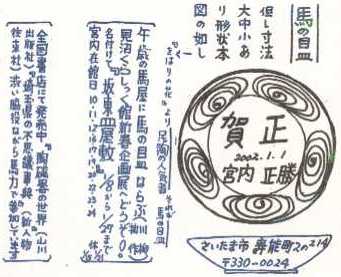

| 新春恒例の「見沼くらしっく館」企画展示会! 今年は「皿」をテーマに1月8日から27日まで堂々3週間にわたって開催されました。仕掛け人は今回も宮内正勝先生、年賀状でいただいたご案内には「午歳の馬屋に馬の目皿ならぶ」というキャッチフレーズとともに名付けて「坂東皿屋敷」、会場の見沼くらしっく館(坂東家屋敷)にちなんだ命名の妙に思わずうなりました。 | |

| 馬の目皿は民藝ファンの関心を集めている人気者。午歳の幕あけを古民家と古陶磁との心やすまるコンビネーションで楽しんでください。瀬戸の絵皿をはじめ、益子、平清水、堤などの陶磁皿。古伊万里染付に代表される磁器の皿など日本各窯の“くらしの皿”が大集合します。サイズも色も釉もさまざま、ほんとうに、時のたつのも忘れる面白さです。あの安岡路洋コレクションからのゲスト出品も予定されています。おたのしみに (宮内先生の「ご案内のパンフレット」から) | |

|  |

|

「坂東皿屋敷」の開催を告げる宮内先生の年賀状

|

特別企画展の会場「旧坂東家住宅見沼くらしっく館」

|

|  |

|

「午歳の馬屋に馬の目皿ならぶ」の光景は圧巻です。 |

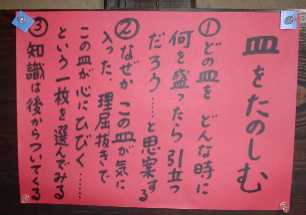

会場に貼られた「皿をたのしむ」心得3か条

生活器である「お皿」の1枚1枚に秘められた魅力ですね |

|

さあ、それでは今回の主役「馬の目」皿から見ていくことにしましょう。宮内先生の説明では・・ 「街道筋の飲食店や小屋がけの茶店で人びとの前に出された普段づかいの盛り皿。 これら鍔のついた皿をいつのころからか石皿と呼ぶようになった」そうです。「まず、黄瀬戸に近い釉調のしみこむ無文の石皿が使われ、江戸後期にはひとふで描きのような面白さをもつ絵皿が誕生する」のです。「瀬戸の本業焼(陶器)独特の、磁器の趣とはまったくちがった田舎づくりの、分厚い、自由奔放な絵付けが身上であった」のだそうです。・・ そうです、・・そうです、ってうるさいなあと思わないで下さい。ここのところは宮内先生が共著された「陶磁器の世界」(山川出版社)の記述をそのまま使わせてもらっています。 |

|

|

「馬の目」の意匠を引き継いだ明治の古益子 |

|

馬の目に勢いのある幕末の瀬戸焼

馬の目皿は馬の目のような渦巻き模様が特徴です。本来は雨を含んだ雷雲か長寿の亀を意識したもの |

|

|  |

|

瀬戸で大量に作られた「吹墨」の手法による絵皿

これは型紙を貼り付けてその上から墨を霧吹きで拭きつける手法大量生産に向いた手法です。お皿の下に敷いてあるのは昔の生薬やの看板の版木だそうです。

|

雪国山形の平清水で焼かれた白地の絵皿

白く白く、皿を釉薬でお化粧して絵を描いています。 |

|  |

|

こちらは近畿の丹波産白地絵皿

絵皿の意匠を感じることができます。どこか雅ですね。

|

宮内先生推奨の黄釉薬の皿、裏側は別の色

「これは実にいいものです」、「そうですとも、そのとおり」

|

|  |

|

馬屋につづく土間に並んだ石皿たち ここでも、皿の下の敷物まで注意が必要です。 |

中央の小皿は鎌倉時代にご婦人が化粧に使った紅皿

左の写真の石皿の下の箱に、こんな貴重なものがありました。 |

|  |

|

石皿の中の逸品「黄瀬戸の石皿」 これはいい出来(「仕事」とはいわない)ですよ |

お正月には「三蓋(さんがい)の松」が似合います

|

| ちょっと説明が感覚的に流れているかも知れませんが、ここでもう一度、上の「皿を楽しむ」心得3か条をご覧下さい。こんなお皿があったらどんな料理を盛って、またはどんなときに使えるなあ・・と考えながら、つぎつぎにお皿を見てゆくと、頭の中は「皿、さら、サラ、サラサラ・・・」でいっぱいになります。座敷の各部屋にはさらに洗練されたお皿たちがそれぞれの味わいを競うように並んでいました。 | |

|  |

|  |

|

なかなか名前が覚えられなかった「蛸唐草文」の大皿 ふぅー・・欲しい! |

同じ唐草でもこちらは優しい「花唐草文」の中皿 |

|

いつものあとがき: いかがでしょうか、普段何気なく使っているお皿ですが、これだけみただけでもなかなか味わい深く、楽しいものですね。いつもどおりの宮内先生の名解説で日本の陶磁器ファンは我々のような底辺まで広がってきたことをしみじみと感じます。下手な冗談を言う気力も失せるほど、今回は皿屋敷に圧倒されました。土曜日の昼にこの展示会をみた私ども夫婦は翌日の日曜日に衝動的に益子へ向かって車を走らせていました。 平成14年2月3日 稲林記 |

|