見たり聴いたり:

今回はドイツのライプツィヒで毎年開催されるバッハ音楽祭、今年のBachfest 2012に行って来たお話です。6月7日(木)から17日(日)までの11日間に123の演奏会が行われました。

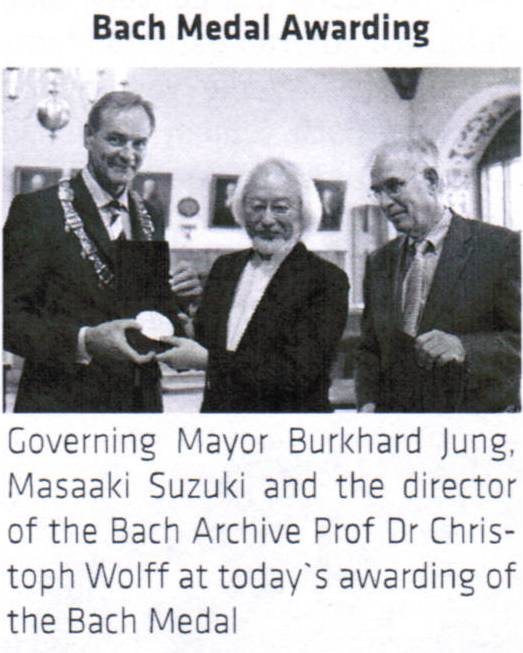

ライプツィヒにこれまで2回行きました。初めはフランクフルトからの日帰り旅であり、これはほとんど下見のようなものでした。2度目の一昨年は2泊して聖トーマス教会で金曜日の夕方行われるモテットの演奏を聴いて来ました。ライプツィヒでバッハの音楽に浸ってみたいという長年の希望を叶えるためには、毎年6月に開催されるバッハ音楽祭に行くのが一番の近道と分かってから、ネットで関連のサイトをマークしてチャンスを伺っていました。昨年の10月にチケットが売りだされると聞いてプログラムを入手し、10月14日の販売開始から数日の間に4枚のチケットをネット購入することができたことで、夢が現実となる見通しが立ちました。 ライプツィヒにこれまで2回行きました。初めはフランクフルトからの日帰り旅であり、これはほとんど下見のようなものでした。2度目の一昨年は2泊して聖トーマス教会で金曜日の夕方行われるモテットの演奏を聴いて来ました。ライプツィヒでバッハの音楽に浸ってみたいという長年の希望を叶えるためには、毎年6月に開催されるバッハ音楽祭に行くのが一番の近道と分かってから、ネットで関連のサイトをマークしてチャンスを伺っていました。昨年の10月にチケットが売りだされると聞いてプログラムを入手し、10月14日の販売開始から数日の間に4枚のチケットをネット購入することができたことで、夢が現実となる見通しが立ちました。第2日目の8日(金)夜の「マタイ受難曲」(聖トーマス教会)、ついで最終日17日(日)の「ミサ曲ロ短調」(聖トーマス教会)、初日7日(木)夕方の「オープニング」(聖トーマス教会)、そして3日目にあたる9日(土)の「カンタータの夕べ」(聖ニコライ教会)を入手しました。チケットはPDF形式の印刷書式でネット上に提供されますので、それをダウンロードして、自分のプリンターで印刷して持参することになります。ネット購入の代金はカード決済で早々と支払われてしまいましたので、もう後には引けません。音楽祭の間、世界中から多くの人がやって来るので、混雑が予想されるライプツィヒのホテルだけ早めに予約して、航空券やそのほかの宿泊地のホテル予約は時間を掛けて行うことにしました。 音楽祭初日の6月7日(木)から3日間連続でチケットが取ってありますが、10日(日)から最終日前日の16日(土)までは自由な旅をができるようにしたこと、ドイツへの入出国は勝手の分かっているミュンヘンとし、入国時の時差調整と帰国前の準備に2泊ずつ宿泊することにしたので、旅程は6月5日から21日までの17日間となりました。  音楽祭の初日、17時からのオープニングに間に合うよう、午後3時前にライプツィヒの駅に着くと、駅には垂れ幕が掲げられて、お祭りの気分を高めています。ライプツィヒ中央駅はドイツ国内でも屈指の大きさをもっているので、歓迎の装飾もインパクトがあります。到着前から降り始めた雨の中をタクシーでホテルに行き、チェックインするとすぐ、街へ出ました。ホテルのすぐそばにある旧市庁舎とその前のマルクト広場はこの街の中心ですが、そこに特設のステージが出来上っていて、プログラムのいくつかはここで行われるようです。 音楽祭の初日、17時からのオープニングに間に合うよう、午後3時前にライプツィヒの駅に着くと、駅には垂れ幕が掲げられて、お祭りの気分を高めています。ライプツィヒ中央駅はドイツ国内でも屈指の大きさをもっているので、歓迎の装飾もインパクトがあります。到着前から降り始めた雨の中をタクシーでホテルに行き、チェックインするとすぐ、街へ出ました。ホテルのすぐそばにある旧市庁舎とその前のマルクト広場はこの街の中心ですが、そこに特設のステージが出来上っていて、プログラムのいくつかはここで行われるようです。 旧市庁舎前の広場の先に、バッハがカントール(音楽監督兼合唱指導)を勤めた聖トーマス教会があります。バッハ音楽祭の主な会場の中でも筆頭がこの教会であり、この日のオープニングも行われます。 旧市庁舎前の広場の先に、バッハがカントール(音楽監督兼合唱指導)を勤めた聖トーマス教会があります。バッハ音楽祭の主な会場の中でも筆頭がこの教会であり、この日のオープニングも行われます。ライプツィヒに来たら先ずはじめに聖トーマス教会へ行って、教会脇の菩提樹に木の下に立っているバッハの立像にご挨拶をしなくてはいけません。聖トーマス教会のそばにはバッハ博物館があって、さまざまな展示を見ることが出来ます。  一度ホテルに戻って支度をしてオープニングの行なわれる聖トーマス教会へ出かけました。ネットで購入した席は教会の祭壇に向かって左側の列の中ほどでした。午後5時から始まったオープニングのセレモニーが30分ほど行われた後、演奏が始まりました。トーマス・オルガニストのオルガン演奏「プレリュードとフーガ」(BWV547)で幕が開き、続いてトーマスコールとライプツィヒ大学合唱団にゲバントハウス・オーケストラが加わって、Bachのモテット”Singet dem Herrn ein neues Lied”主に向かいて新しき歌をうたえ(BWV225)などの迫力ある演奏で花を添えました。オープニングはセレモニーの色彩が強く、1時間半ほどで終わりましたので、外はまだ明るく、聴衆はそれぞれに連れだって夕食の場に向かう姿が見られました。 一度ホテルに戻って支度をしてオープニングの行なわれる聖トーマス教会へ出かけました。ネットで購入した席は教会の祭壇に向かって左側の列の中ほどでした。午後5時から始まったオープニングのセレモニーが30分ほど行われた後、演奏が始まりました。トーマス・オルガニストのオルガン演奏「プレリュードとフーガ」(BWV547)で幕が開き、続いてトーマスコールとライプツィヒ大学合唱団にゲバントハウス・オーケストラが加わって、Bachのモテット”Singet dem Herrn ein neues Lied”主に向かいて新しき歌をうたえ(BWV225)などの迫力ある演奏で花を添えました。オープニングはセレモニーの色彩が強く、1時間半ほどで終わりましたので、外はまだ明るく、聴衆はそれぞれに連れだって夕食の場に向かう姿が見られました。音楽祭第2日目は夜の8時から聖トーマス教会で日本から来たBCJ(バッハ・コレギウム・ジャパン)の演奏する「マタイ受難曲」があります。夕方まで時間があるので、久しぶりのライプツィヒを気ままに散策しました。ホテルのすぐそばにある聖ニコライ教会の周りを歩いて、リングと呼ばれる外周道路に出るとオペラ劇場とアウグスト広場を挟んで向かい合うゲバントハウスがあります。これまでのライプツィヒ訪問で辿りつくことが出来なかったメンデルスゾーン・ハウスへ是非行ってみたいと思い、ホテルで地図にマークをしてもらって出かけました。ゲバントハウスの所から外周  道路を渡って少し行ったところに見つけることが出来ましたので、10時の開館時刻を待って入場し、メンデルスゾーンの足跡を見て来ました。聞くところによると、このメンデルスゾーン・ハウスを博物館として開館するために日本人の支援が行われたとのこと。そのせいか、私を日本人と判断した受付の人が日本語の説明書きを渡してくれました。メンデルスゾーンの功績で忘れられないのが、100年埋もれていたマタイ受難曲の演奏復活を成し遂げたことです。その意味もあってここへは来てみたかったのです。写真はメンデルスゾーンが作曲に使用した部屋で、奥にゲーテとバッハの像が置かれているのが印象的でした。 道路を渡って少し行ったところに見つけることが出来ましたので、10時の開館時刻を待って入場し、メンデルスゾーンの足跡を見て来ました。聞くところによると、このメンデルスゾーン・ハウスを博物館として開館するために日本人の支援が行われたとのこと。そのせいか、私を日本人と判断した受付の人が日本語の説明書きを渡してくれました。メンデルスゾーンの功績で忘れられないのが、100年埋もれていたマタイ受難曲の演奏復活を成し遂げたことです。その意味もあってここへは来てみたかったのです。写真はメンデルスゾーンが作曲に使用した部屋で、奥にゲーテとバッハの像が置かれているのが印象的でした。この日の午後は新装なったバッハ博物館を見たり、旧市街の本屋さんを見たり、旧市庁舎前の特設ステージの催しを楽しんだりして過ごしました。夕食を済ませて出かけた夜8時からの聖ト  ーマス教会では今回の音楽祭で一番いい席を張り込んだ甲斐あって、祭壇前の横向きベンチの2列目で、パイプオルガン・ステージのオーケストラと合唱団がよく見えます。ただし、クッションの置かれていない木の椅子は長時間の演奏を聴くにはあまり向いていないようです。けれども3時間におよぶ「マタイ受難曲」が初演された同じ聖トーマス教会で、これを聴くことができるのですから贅沢を言う訳には行きません。鈴木雅明さんの指揮するBCJの演奏は日本でも聴いていますが、この場所で聴くとまた格別な思いがありました。独唱者のゲルド・ティュルクさん(テノール:エバンゲリスト)やペーター・コーイさん(バス:イエス)もお馴染みですが、深みのある良い演奏を聴かせてくれました。終演後の聴衆の拍手は何時までも続き、白髪の鈴木さんが何度も歓声に応えていました。この日、ライプツィヒ市から鈴木さんにバッハメダルが授与されたというのも嬉しいニュースでした。右の写真は音楽祭期間中毎日発行されて演奏会場で配られていたBach newsの紙面に掲載された授賞式の写真と紹介記事です。 ーマス教会では今回の音楽祭で一番いい席を張り込んだ甲斐あって、祭壇前の横向きベンチの2列目で、パイプオルガン・ステージのオーケストラと合唱団がよく見えます。ただし、クッションの置かれていない木の椅子は長時間の演奏を聴くにはあまり向いていないようです。けれども3時間におよぶ「マタイ受難曲」が初演された同じ聖トーマス教会で、これを聴くことができるのですから贅沢を言う訳には行きません。鈴木雅明さんの指揮するBCJの演奏は日本でも聴いていますが、この場所で聴くとまた格別な思いがありました。独唱者のゲルド・ティュルクさん(テノール:エバンゲリスト)やペーター・コーイさん(バス:イエス)もお馴染みですが、深みのある良い演奏を聴かせてくれました。終演後の聴衆の拍手は何時までも続き、白髪の鈴木さんが何度も歓声に応えていました。この日、ライプツィヒ市から鈴木さんにバッハメダルが授与されたというのも嬉しいニュースでした。右の写真は音楽祭期間中毎日発行されて演奏会場で配られていたBach newsの紙面に掲載された授賞式の写真と紹介記事です。音楽祭3日目にあたる9日(土)、夜8時から聖ニコライ教会での演奏会があります。この日は朝、ライプツィヒ中央駅から列車に乗って、前々から楽しみにしていた遠足に出かけました。行き先はバッハと並ぶ大音楽家、ヘンデルの生まれたハレとバッハがライプツィヒに移るまで土地の君候に仕えていたケーテンです。ヘンデルの足跡と後世の音楽に与えた影響なども興味があります。ライプツィヒに戻ってきたのは夕方の5時過ぎでしたが、聖ニコライ教会はホテルのすぐそばなのでゆっくり夕食を食べてから出かけました。  3日目、聖ニコライ教会ではトン・コープマンが指揮するアムステルダム・バロック・オーケストラとソプラノのドロシー・ミルズさんでオバーチュア(管弦楽組曲第1番 BWV1066)に続けて3曲のカンタータ”Jauchzet Gott in Allen Landen”全地よ神に向かいて歓呼せよ(BWV51)、”Mein Hertze schwimmt im Blut”わが心は血の海に漂う(BWV199)、”Welchet nur, betruebte Schatten”しりぞけもの悲しき影(BWV202)が演奏されました。とてもテンポの良い快活な演奏で聴衆は大喜び、度重なるアンコールに応える指揮者のトン・コープマンの姿を至近距離で見られたのは幸いでした。写真は終演後のアンコールに応えるトン・コープマン氏とオーケストラのメンバーです。 3日目、聖ニコライ教会ではトン・コープマンが指揮するアムステルダム・バロック・オーケストラとソプラノのドロシー・ミルズさんでオバーチュア(管弦楽組曲第1番 BWV1066)に続けて3曲のカンタータ”Jauchzet Gott in Allen Landen”全地よ神に向かいて歓呼せよ(BWV51)、”Mein Hertze schwimmt im Blut”わが心は血の海に漂う(BWV199)、”Welchet nur, betruebte Schatten”しりぞけもの悲しき影(BWV202)が演奏されました。とてもテンポの良い快活な演奏で聴衆は大喜び、度重なるアンコールに応える指揮者のトン・コープマンの姿を至近距離で見られたのは幸いでした。写真は終演後のアンコールに応えるトン・コープマン氏とオーケストラのメンバーです。翌日10日(日)から週末の16日(土)までライプツィヒを離れて、ドレスデン、アイゼナハ、エアフルトの街に2泊ずつして、アルンシュタットやワイマルへも足を伸ばしました。いずれもバッハにゆかりの街ですが、ルターやゲーテの足跡も興味深く眺めて来ました。 最終日の17日(日)、旧市庁舎前の広場に出てみると、特設ステージは既に解体されていて少しさびしくなっていました。午前中に買い物などして、時間の開いた午後は郊外にある諸国民戦争記念塔に行ってみました。1813年にナポレオンの支配に対抗する周辺諸国が連合してライプツィヒの近くで戦った時の8万人に及ぶ戦没者を慰霊するために1913年に完成した巨大なモニュメントで、塔の上からはライプツィヒの旧市街が遠望出来ます。特徴のある聖トーマス教会の塔もすぐに分かりました。 夕方、6時から聖トーマス教会で行われた今年の音楽祭、最後のコンサートはイングリシュ・コンサートと合唱団の「ミサ曲ロ短調」です。満員の聴衆とともに早めに入場して開演時刻を待ち  ました。「ミサ曲ロ短調」はバッハの数ある名曲の中でも、最高の部類に位置づけられると思います。6時過ぎに始まったPeter Wollny指揮による演奏はとても良く、第1部第2部を55分、第3部のニケーア信経を30分、第4部サンクトスからホザンナをへて終曲までを25分の配分で最高の演奏を聴かせてくれました。第1部の荘重なキリエに続く第2部のグローリアで空気がはじけ、第3部クレド(ニケーア信経)ではコクのあるコーラスとソロ、男性のアルトが澄んだ声を聴かせ、第4部サンクトスではトランペットの響きとホザンナの合唱に圧倒されました。終曲の第5部アニュス・デイ(平和の賛歌)まで、2時間におよぶ演奏は終盤に近付くにつれて「もう終わってしまう!」という名残惜しさが感じられましたが、大きな感動を胸に教会を出ました。 ました。「ミサ曲ロ短調」はバッハの数ある名曲の中でも、最高の部類に位置づけられると思います。6時過ぎに始まったPeter Wollny指揮による演奏はとても良く、第1部第2部を55分、第3部のニケーア信経を30分、第4部サンクトスからホザンナをへて終曲までを25分の配分で最高の演奏を聴かせてくれました。第1部の荘重なキリエに続く第2部のグローリアで空気がはじけ、第3部クレド(ニケーア信経)ではコクのあるコーラスとソロ、男性のアルトが澄んだ声を聴かせ、第4部サンクトスではトランペットの響きとホザンナの合唱に圧倒されました。終曲の第5部アニュス・デイ(平和の賛歌)まで、2時間におよぶ演奏は終盤に近付くにつれて「もう終わってしまう!」という名残惜しさが感じられましたが、大きな感動を胸に教会を出ました。あとがき: J.S.Bachの音楽を初めて聴いたのは高校生の時で、器楽曲でした。そのころ先輩からクラシックギターの手ほどきを受けていたので、リュート組曲あたりかもしれません。その後、バイオリンソナタやチェロ組曲、合奏曲へと広がって行きましたが、カンタータなどの宗教曲を通して声楽曲の世界に導かれ、マタイ、ヨハネの受難曲、クリスマスオラトリオそしてミサ曲ロ短調に出会ったのは40代以降であったと思います。遅々とした歩みの中でバッハの音楽世界に身を置く安らぎを感じています。今回のBachfest 2012への旅を終えて、私の中のバッハ像がひと回り大きくなったようです。 平成24年7月14日 稲林記

|