あれこれ考える:

よきこときく(「良きこと聴く」の意)は江戸後期の歌舞伎役者、三代目尾上菊五郎〈天明4年〈1784年〉− 嘉永2年〈1849年〉が考案した浴衣の柄で「斧琴菊(よきこときく)」の判じ物と呼ばれています。

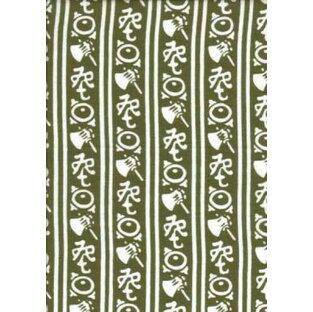

図:斧琴菊模様 長唄「元禄花見踊り」の唄いだしにもあります。 吾妻路を都の春に志賀山の、花見小袖の縫箔(ぬいはく)も、 華美(はで)をかまはぬ伊達染(だてぞめ)や、 斧琴菊(よきこときく)の判じ物、思い思いの出立栄(でたちばえ) これは三代目菊五郎が考案した図柄で、斧は「よき」とも読み、琴を「こと」、菊五郎の菊「きく」をあしらって「良い話を聞く」と洒落たものだとのことです。 菊五郎は「私には嫌な話は聴かせないでおくれ、良いことだけ聴きたいな…」ということを周囲の人に常々話していて、斧琴菊(よきこときく)の図柄を考えたのでしょう。 コロナで外出が不自由になってから五年あまり、家で過ごすことが日常となりました。新聞やテレビで見聞きするニュースに「良きこと」は少なく、気候変動に伴う災害、ネット上で飛び交っている誹謗中傷、最近増えているように思われる作物荒らしなどの犯罪…、国際間の紛争や侵略戦争がここへ来て増えているように思えます。 「良きこと(佳きこと)」を聴くためには、日頃の「こころ」が大切です。世の中の人々に敬意を持ち、互いに助け合うことを心掛けなくてはならないと思います。気候変動や災害をもたらす地球規模での環境変化も、これまでの人類の暮らし方に起因するとの指摘(「人類はどこで間違えたのか」中村桂子)もあります。 気持ちの良い言動の中で、世の中と「良きこと」を分かち合うためにはどうしたらよいかと考えます。「人は心ほどの世を経る」という言葉もありますので、私たち一人ひとりが他者に優しい言葉と行動を心掛けて行けたら良いと思っています。 日々のニュースでは世の中を「力比べの場」と考えて、駆け引きに身をやつしているような人が増えていることも気になります。穏やかな視線を交わし合いながら暖かく、感謝の気持でよい時を共有できる「よきこときく」への想いをかみしめています。 以上

令和7年3月31日 稲林昌二

|