あれこれ考える:

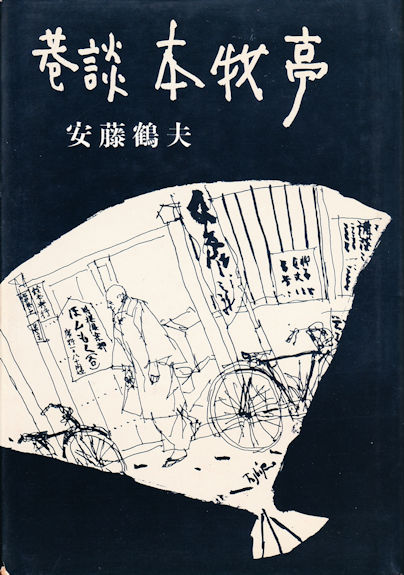

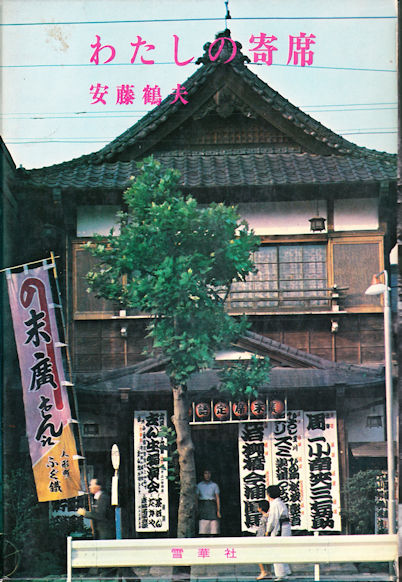

長引くコロナ自粛の中、半年ぶりに出掛けた市内の図書館でエッセイの並ぶ書棚に見つけた「東京の面影 安藤鶴夫随筆傑作選」(幻戯書房、2020年)を1冊借りてきました。目次を見ると、安藤鶴夫の亡くなる年に出された「ごぶ・ゆるね」(その後、旺文社文庫にて再出版)、ラジオエッセイ集「昔・東京の町の売り声」(1978年 旺文社文庫)などから採録された見覚えのあるタイトルが並んでいるので、思わず自室の書棚をあちこち探して確かめることとなりました。 安藤鶴夫は学生時代からの馴染みであり、いまは懐かしい思い出を辿ってみるのも一興と考えて、以下を記します。 1.安藤鶴夫との出会い「落語名作全集」 高校入学と同時に入会した同好会、「落語研究会」の部室で目にした普通社刊の「落語名作全集」全五巻が最初の出会いであったように思います。全集の監修者として吉川義雄とともに名前が記されていたのが安藤鶴夫です。当時の落語家の口演をわかりやすい文体で表記して解説した落語全集が高校生の私に落語を味わい、覚えて話す道筋を示してくれました。 手元に残っている第一巻の目次を見ると、「三人旅」柳家小さん、「天王寺詣り」三遊亭百生、「お直し」古今亭志ん生、「明烏」桂文楽から始まり、「芝浜」桂三木助、「黄金餅」古今亭志ん生、「文七元結」三遊亭圓生までの十八演目が当時一流の演者による口演筆記により掲載されています。第二巻〜第四巻も同様に十八演目ずつ、4冊合わせて七十二席の古典落語が収録されており、最後の第五巻は新作落語です。昭和三十年代の新作落語ということで興味深いのですが、「落語家の兵隊」柳家金語楼、「支那そばや」春風亭柳橋、「取次電話」三遊亭円歌、ほかに当時人気のあった林家三平、桂米丸、柳亭痴楽、などの懐かしい名前と演目が並んでいます。 それまでに目にしていた古い落語全集(例:金園社刊)と異なり、手に持てるサイズの読み易い全集は高校生の私が落語を覚えるには最適なテキストでした。 没後に出された評伝には、当時の安藤鶴夫が「落語名作全集」の編纂に注いだ情熱が記されています。 2.直木賞受賞作「巷談本牧亭」  「落語名作全集」が出た昭和35年から2年目の昭和37年に読売新聞に連載され、翌年の昭和38年に桃源社から出版された小説「巷談本牧亭」が直木賞を受賞し、作者の名前が知れ渡りました。同じ年の12月には前進座による初演公演が行われて話題となり、上野広小路の路地にひっそりと佇んでいた講談定席「本牧亭」にも脚光が当たりました。 「落語名作全集」が出た昭和35年から2年目の昭和37年に読売新聞に連載され、翌年の昭和38年に桃源社から出版された小説「巷談本牧亭」が直木賞を受賞し、作者の名前が知れ渡りました。同じ年の12月には前進座による初演公演が行われて話題となり、上野広小路の路地にひっそりと佇んでいた講談定席「本牧亭」にも脚光が当たりました。「巷談本牧亭」は次のように書き出されています。 浅草行きのホームを上野広小路で降りて、それでなくても忙しそうな年の瀬の人波を分けて、近藤亀雄が地下鉄の階段を上がり切ったら、やわらかなオルゴールの音が広小路一帯に流れている。 〝春高楼の花の宴〟 と唄ってから、つづいて、 〝めぐる盃かげさして……〟 というメロディである。 (中略) 芸のことはむろんのこと、日常の茶飯事にも、なにかというと、間がいいとか悪いとか、すぐに文句をつける近藤亀雄は、オルゴールの間がいかにもよかったことにご機嫌になった。 近藤亀雄が作者の本名のもじりであることはすぐわかりますが、聞えてきたオルゴールにからめて「間のいい悪い」を持ち出す一流のこだわりもうかがえて、馴染みの読者には思わず顔がゆるむ下りです。 最近まで広小路にあった日本交通公社(JTB)の脇の路地を入る「本牧亭」への道筋を、安藤鶴夫の語りを思い浮かべながらたどったこともありました。 作品に展開されている庶民の芸を取り巻く世界を好ましく思いながら、安藤鶴夫の著作と事実上の初対面をしたのが「巷談本牧亭」であり、講談定席「本牧亭」とのご縁も始まりました。 本牧亭には講談だけでなく、林家正蔵(八代目)の会、新内や女流義太夫の会にもよく通いました。大学時代に歌舞伎座の三階で声を掛けられた下町の旦那衆が主催する素人演芸会で、前座として本牧亭の高座に上がらせてもらったことも懐かしい思い出です。 本牧亭のその後についてお話しすると、当時の木造二階建ての寄席(一階は酒亭「ほんもく」)は昭和47年に鉄筋コンクリート造りとなって、講談定席を継続しながら、いろいろな催しが行われていました。後述する安藤鶴夫の一周忌(「しのぶ会」)が行われたのもその建物でした。その後、席亭の事情により平成2年の1月に閉鎖された本牧亭は、数年後、池之端仲通りの路地にひっそりと再建され、さらに広小路を南に下った黒門町に移転して居酒屋を兼ねた営業をしていましたが、平成23年に閉鎖されました。 学生時代から中年になるまで、いろいろなことを教えてもらった本牧亭は私のよき「学校」でした。 3.随筆集の数々 「巷談本牧亭」を読んだ頃から、安藤鶴夫の著作を買い求めるようになりました。「寄席 落語からサーカスまで」(1957年 ダヴィッド社)はよく知られた入門書です。関連の書籍「落語国・紳士録」(1959年 青蛙房)、「寄席紳士録」(1960年 文藝春秋社)、「わが落語鑑賞」(1965年 筑摩書房)等、寄席や落語の世界を探訪するのによい手引きでした。これらの本で作者の口調とモノの見方に触れ、独特の世界に引き込まれていきました。 手元に残る本の多くは古書店で見つけたものです。裏表紙に残っている書店のラベルや時には挟み込まれているレシートが入手経緯を思い出させてくれます。同好の仲間から譲られた本、逆に贈呈した本もあり、記憶にあっても今は見当たらない本があります。その中で多くを占めているのが随筆集です。探し出した手持ち本を出版年次順にならべてみます。 ①「おやじの女」(1961年 青蛙房) ②「ある日、その人」(1962年 婦人画報社) ③「古い名刺」(1963年 青蛙房) ④「雪まろげ」(1964年 桃源社) ⑤「わたしの寄席」(1966年 雪華社) ⑥「百花園にて」(1967年 三月書房) ⑦「わたしの東京」(1998年 求龍堂) ⑧「雨の日」(1968年 読売新聞社) ⑨「年年歳歳」(1968年 求龍堂) タイトルだけでは意味不明の本もありますが、多くはそれぞれの中に掲載された一編から採られています。例えば、「雪まろげ」は最終章に置かれた、芭蕉の句 〝きみ火をたけ 良き物見せむ 雪まろげ〟 に因む久保田万太郎作の一中節『雪まろげ』についての著者の思い入れを語る文章が心に残ります。  「わたしの寄席」の「あとがき」には、古今亭志ん生が当時の人形町末広で開いた独演会のことが記されています。 「わたしの寄席」の「あとがき」には、古今亭志ん生が当時の人形町末広で開いた独演会のことが記されています。左の書影(表紙)に写っているのが人形町末広です。 予告された演目、「茶きん」「たがや」「唐茄子屋政談」に番外として添えられた「故・小泉信三先生をしのんで(大津絵)冬の夜に風が吹く をうたいます」の文字に惹かれて寄席に出掛けた筆者が楽しみにしていた大津絵を志ん生が唄い終わると、急に変な顔をして「ちょっとくたびれたので中入りにします」と言って引っ込んでしまったのが気になって、楽屋を覗いてみたら志ん生が壁にもたれて手ばなしで泣いていた。それをみた安藤氏が「志ん生さん、大津絵でね、あんまり先生を泣かせたから、その罰で、大津絵で自分が泣かされるんだよ」と言って、 「そうだそうだ」とうなずく志ん生とともに泣いたことが語られています。 大津絵「冬の夜に風が吹く」を再録します。 刺ッ子襦袢に 火事頭巾 四十八組追追(おいおい)と お掛り衆の下知を受け 出て行きゃ女房はそのあとで うがい手水になア アア ア ア〜ア …… うがい手水にその身を清め 今宵うちのひとになア アア ア ア〜ア …… 今宵うちのひとに怪我のないように 南無妙法蓮華経なア アア ア〜ア …… 南無妙法蓮華経 清正公菩薩 アリャリャン リョウ との掛声で勇みゆく ほんにお前はままならぬ もしもこの子が男の子なら お前の商売させやせぬぞえ エ〜 罪じゃもの 小泉信三先生は志ん生と同席する宴席で、いつもハンカチを取り出して、この大津絵を所望し、泣きながら聴いたといいます。 あとがきの文章は「わたしの寄席に、しばらく、こういうことがなかった」と結ばれています。 率直な感慨を記した随筆作品には著者の人柄があらわれている気がして愛読して来ました。生前最後の随筆集となった「年年歳歳」を取り出すと、新聞に載った訃報の切抜きが挟まれているのを見つけました。 4.ラジオエッセイを聴く 安藤鶴夫が昭和38年2月から44年9月までニッポン放送で全19回放送した、本人の朗読による「ラジオエッセイ」はとても印象深い作品です。その中のいくつかは放送時に直接聴いていましたが、後に旺文社文庫として出版されています。 安藤鶴夫の没後、昭和50年9月9日に七回忌の会がゆかりの本牧亭で開かれ、私も参加しました。どのような内容であったか思い出すことはできませんが、その席でご挨拶された遺族の方からいただいたカセットテープがあります。「安藤鶴夫 ラジオエッセイ」と表記されたテープに収録されているのは「私の義太夫」と「今戸橋 雪」の二編です。そのほか、手元には「志ん生復活」「東京の正月」「昔・東京の町の売り声」の録音があります。上記の旺文社文庫「安藤鶴夫ラジオエッセイ集 昔・東京の町の売り声」ですべての内容を参照できます。 中でも「私の義太夫」は何度も再生して聴いていたものです。東京の寄席に出ていた義太夫語りの都太夫を父に持つ安藤氏の義太夫に対する思いをしみじみと語る中に、父親について稽古した安藤氏自身の語る浄瑠璃が残っているのが貴重です。「新口村」、「十種香」、「袖萩祭文」のさわりを聴くことができます。七回忌でいただいたもう一つの録音「今戸橋 雪」は安藤鶴夫の愛した東京下町の風情とともにお気に入りの人々との親しい交流の姿が幻想的に描かれています。 ラジオエッセイに残された世界はまさに「安藤鶴夫ワールド」といってよいでしょう。 おわりに はじめに記したように、この稿では最近目にした「東京の面影 安藤鶴夫随筆傑作選」に採録されている文章の初出確認を求めて手元に残っている関連書籍の目録を作成したことから、若い時の記憶を辿りながら、安藤鶴夫著作との出会いを振り返ってみました。本文の記述にあたっては、それらの関連書籍を何度も取り出して参照しました。残っている記憶の不確かさもあっていささか苦労しましたが、懐かしい世界に浸ることが出来ました。 安藤鶴夫というユニークな個性に、作品を通して触れ合い、「良いもの」に出会うことのできた仕合せを、この歳になってつくづく感じています。 本稿のタイトル「安藤鶴夫の面影」は冒頭に紹介した書名(「東京の面影」)からの連想です。 以上

令和3年6月12日 稲林記

|