�ǂ��ł������k�`�F

�@���`�A�Ђ����Ԃ�̃R���e���c�ł��������C��������̂ł����A�����Ă����������Ƃ��o��(����������j���܂����̂ŏd���M�Ȃ�ʌy���L�[�{�[�h�Ɍ������Ă���܂��B���b�������̂͏��a�S�P�N����S�Q�N�ɂ����Ĕ��s���ꂽ���|�G���u���fan�v�̂��Ƃł��B

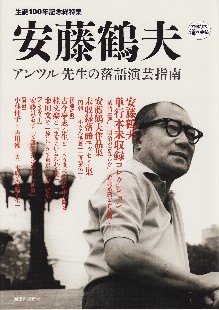

�@ �P�D���������́u�����ߕv���a�S�N�v��  �@�������������߂��悤�Ƃ�������A�ӂ��Ɣ`�������̏��X�Łu���a100�N�L�O�����W�E�����ߕv�v�i�͏o���[�V�� 2008.12.30���s�j�Ƃ����荠�ȑ����̏����q���������܂����B����ł��Ⴂ�����ɂ̓A���c���搶���t�Ƌ��ŗ��ꂩ��ŋ��A�`���v�܂Ő���ē��̂��������킽�����Ƃ��Ă͑f�ʂ�ł��܂���̂ŁA���̓��̗p�����ς܂��Ă�����߂ē����{������ɗ�������Ă�����܂����B�������厖�ȂƂ���ł��B�����{������łȂ��Ƃǂ��ɒu���Ă��邩�T���̂ɍ����܂��A�܂��A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł����̂ł����B �@�������������߂��悤�Ƃ�������A�ӂ��Ɣ`�������̏��X�Łu���a100�N�L�O�����W�E�����ߕv�v�i�͏o���[�V�� 2008.12.30���s�j�Ƃ����荠�ȑ����̏����q���������܂����B����ł��Ⴂ�����ɂ̓A���c���搶���t�Ƌ��ŗ��ꂩ��ŋ��A�`���v�܂Ő���ē��̂��������킽�����Ƃ��Ă͑f�ʂ�ł��܂���̂ŁA���̓��̗p�����ς܂��Ă�����߂ē����{������ɗ�������Ă�����܂����B�������厖�ȂƂ���ł��B�����{������łȂ��Ƃǂ��ɒu���Ă��邩�T���̂ɍ����܂��A�܂��A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł����̂ł����B�@�u�A���c���搶�̗��ꉉ�|�w��v�ƕ���̂������̍��q�ɂ͖`���A�n�ӕہ`�R��Õv�܂Ōܖ��̕��̃G�b�Z�C�ɑ����āA�����ߕv�P�s�{�����^�R���N�V�����Ƃ��Čܕ҂̕��͂��f�ڂ���A���ʃC���^�r���[�Œ��������͂�q����ւ̃C���^�r���[�A�����ČÍ����u���͂��߂Ƃ���Βk�W�ȂǂȂǁA�̐l�̒���⊈���̏��^�A�����̕��X�̃G�b�Z�C��Βk�����ڂ���Ă��܂��B���ł��A�����ߕv��A�|�V�펵�E�|�{�j��v��Ȃ̋`���v�u�|�����v���S�Ҍf�ڂ���Ă���̂͂��l�ł��ł��B���܂Ȃ�܂��{������ɂ���Ǝv���܂��̂ł��D���ȕ��͐����߂��������B �@�Ƃ���ŁA���̍��q�Ɋ�e���Ă��鉽�l���̕����A���c�����̋Ɛт̒��Łu�c�O���������Ɓv�Ƃ��āu�O���G���v�ɏI�����u���fan�v�̂��Ƃ������Ă��܂��B

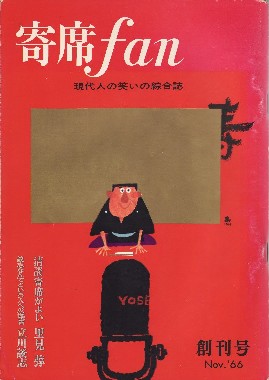

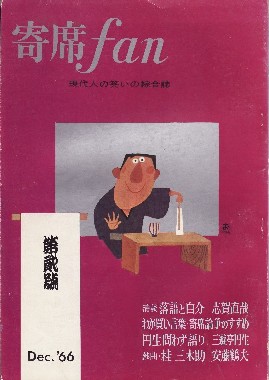

�@���������A����ȎG�����������B������������A�܂��ǂ����ɂ��܂��Ă��邩���m��Ȃ��B�����v���ď��I��T���Ɓu���fan�n�����v�i1966.11���j�u����v�i1966.12���j�u���V�N���v�i1967.1���j��3���������H�ŏo�Ă��܂����B�u�O���G���v�Ƃ����̂͂����m�̂悤�ɁA�n���̎u���ɂ��Đ����Ŕp���ƂȂ�G���̑��̂ł����A�����ʂ��3���܂łƂ����̂͂������悢�ƌ����܂��傤�B�����̂��Ƃ͖Y��܂������A�O���G����n�������疈�������āA�̂Ă��ꂸ�Ɏ����Ă���ǎ҂Ƃ������̂͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��A�����v���Ȃ���R�������߂Ē��߂Ă݂�Ɓu�̂ĂȂ��ł悩�����I�v�Ɛ����o�邭�炢�ɋM�d�ȁu��̎R�v�Ȃ̂ł��B �@�Ƃ���ŁA�����ߕv���ĒN�ȂH���������ЂƂ��悩������A�O�f�̍��q���������������B �Q�D�G���u���fan�v�n��������  �����n�����̕\���ł��B�N�z�̕��ɂ͌����ꂽ�����Δ�C�u����̃C���X�g�ɂ�韭�����f�U�C���ŁA�u����l�̏��̑������v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y���t���Ă��܂��B�u�������v�ł͂Ȃ��u�������v�Ƃ����Ƃ���ɂ܂������ӂ��������B�P�Ȃ�u�����v�ł͕�����Ȃ��āA�v���X���荞�݂����Ƃ��Ɂu�����v�̕������g���ƕ��������Ƃ�����܂��B �����n�����̕\���ł��B�N�z�̕��ɂ͌����ꂽ�����Δ�C�u����̃C���X�g�ɂ�韭�����f�U�C���ŁA�u����l�̏��̑������v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y���t���Ă��܂��B�u�������v�ł͂Ȃ��u�������v�Ƃ����Ƃ���ɂ܂������ӂ��������B�P�Ȃ�u�����v�ł͕�����Ȃ��āA�v���X���荞�݂����Ƃ��Ɂu�����v�̕������g���ƕ��������Ƃ�����܂��B�@�\���̗��̓r�N�^�[��LP���R�[�h�̍L���ŁA�s���ꍋ�A���o���t�j���y�\���ԏW�i�S�O�W�j�A�O�V���~���\���ԏW�i�S�O�W�j���͂��߂Ƃ��闎���Q�ȁA���Ȃ̃��R�[�h���Љ��Ă��܂��B���̒[�����Ɂu�]�ˏ��ȕ��i�v�i�j��O�v�Ƃ��̎В��j�Ƃ����̂�����܂��B�j��O�v�͌��݂̖��Ǝ����t�ł��B���̂���͎��̉��Ȏt�Ő��Ȍ|�����Ă����̂��v���o���܂��B �@�{���ڎ��ɐ旧���Č��G�ʐ^���S�y�[�W�����āA�ŏ����Í����u�i��E���̔N�ցj�A�Q�y�[�W�A�R�y�[�W�����J���Łu�u�k�w�Z���������ƒ��v�Ƃ��������̖{�q���ŊJ����Ă����u�k�w�Z�̏Љ�A���̗����O�V���~���E�͂ȕv�ȁi���̕v�w�P�Ɓj�ŁA�u�J�����E���q �O�v�Ƃ��邳��Ă���̂͊�Ȏʐ^�ƁA���q�j�O���i�O�f�j�̎Ⴂ���̖��O�Ǝv���܂��B �@�����ŁA�悤�₭�ڎ��ɒH�蒅���܂����B�ڎ��ɕ���ł��鎷�M�҂͑O�o�̕ҏW�ψ��ɉ����ė���k�u�i�k�u�Ȃ�ĂƂ����l�ւ̕ԏ��j�A�������i���k��Ȃ��悢�j�A�����i������j�Ȃǂ�����A�q���M�����r�̃R�[�i�[�ɂ͍]��^���i�킽�����b�p�Ɓj�A��c�m�q�i���Ȓ��̕فj�A������i�G�̂��闎��j�A�t�����N�i��i�O�Β��y�Ǝ��̊W�j�Ȃ��B�X�����Ԃ�ł��B����Ɋ�ȕ]�_�Ŋ����^�R�b��i���|�V���[�Y�̊y���j�A�吼�M�s�i�l��'66���̈����ׂ�����l�ԁj�A�i��[�v�i���Ƃ��̉~�����j�Ȃǂ̊�e�����ʂ������Ă��܂��B��ɂ̈����ߕv�͊����Ɂu�Y�ȁE�j�O�؏��v�̘A�ڂ��n�߂Ă��āA�]�����́u������w�v��������A�ڃX�^�[�g�A���×v�́u���{�|�h�j�v���A�ڊJ�n�Ƃ��������~�ŁA��ȃt�@���ɂƂ��Ă͂܂��ɐ����̓��e�őO�r�m�m�̑n�����ł��B �@�C��t���Ă݂�ƁA�u�����̎�|�v�Ƃ��A�s�[���͂�����������ꂸ�A�h�����Ėڎ��̗��y�[�W�Ɂu��ȃt�@���Ȃ�тɏ��������邷�ׂĂ̐l�Ɂv�Ƃ������t�ƕҏW�ψ��̖��O���傫�ȋX�y�[�X�ɏ����Ȋ����ŋL����Ă��邾���ł��B�]���������u��㵁i���イ�j�̕��w�v�ƕ\�����������ߕv�̔��ӎ��A���邢�͓������q�̐����肪���̂�����ɕY���Ă���̂ł��傤���B �R�D�G���u���fan�v�����  �n�����̗����A�P�X�U�U�N�P�Q���ɔ������ꂽ��Q���A���̕\���̕\�L�́u�����j�v�Ƌ������g�p���Ă��܂��B���G�ʐ^�́u��v�͏t���������A���J���̓C�C�m�z�[���́u�����`�^�C����ȁv�A���̗��́u��ȕ����v�Ƃ��āu�����|���v�̎ʐ^�������܂��B �n�����̗����A�P�X�U�U�N�P�Q���ɔ������ꂽ��Q���A���̕\���̕\�L�́u�����j�v�Ƌ������g�p���Ă��܂��B���G�ʐ^�́u��v�͏t���������A���J���̓C�C�m�z�[���́u�����`�^�C����ȁv�A���̗��́u��ȕ����v�Ƃ��āu�����|���v�̎ʐ^�������܂��B�@�\���ɂ��L���ꂽ���ʊ�e�͎u�꒼�Ɓi���k����Ǝ����j�A�O�V���~���i�~����킸���j�A�n�����ɑ����q���M�����r�̎��M�҂͓s�z���v�i��Ȕԑg�̕ς����y���ݕ��Ɋւ��邳���₩�ȕj�A�����o���q�i�T���g���Ɩ{�q���j�A�i�Z��i�T���i���l�ԃ|���v�j�A�C�[�f�X�E�n���\���i����̂��Ɓj�ȂǁA�ق��ɉF�䖳�D�i�������̂������낳�j��������������Ă��������u�������l�v�i�^�[�j�܂��������Œ��ӂ��䂫�܂��B �@��Q���̓��W�́u�킪�������t�E��Ș_���̂����߁v�Ɩ��t����ꂽ�Θ_�ŎO�̃e�[�}�ŎO�g�̘_�킪�s���Ă��܂��B �@���͔��R���i�O�ꏑ�[������j�u������k�퐧�x�vVS.�������n���i����Ɓj�u�C���e���͂킩�����Ⴂ�Ȃ��v�A���͎R�����iNET�f�B���N�^�[�j�u���˂Ɋy��͖��p�vVS.���C�j�q�i�������ˁj�u�y�햳�p���v�A��O�͗L�|�C��i�]�_�Ɓj�u�u�k�E�ɕ��\���vVS.�c�ӓ�߁i�u�k�t�j�u�u�k�t��蕨�\���v�̎O�ł��B���������`�̘_�����V�����G���̂˂炢�Ɋ܂܂�Ă������Ƃ𐄑�����ƁA���Ƃ��Ă��ʔ������̂��Ǝv���܂��B �@���\���̌��Ԃ��L���͂S�`�������l�����{�e���r�Łu�Γ_�v�i���j�ߌ�4�F30�`5�F10 �i���k�u�A�o���O�V���~�y�ق���엘�A���j�A�u���Ȃ��̉��|�فv�i�Ηj�ߌ�0�F0�`0�F25 �i��T�s�[�`�N�E�p�[�`�N�A�s���|��{��W���t�j�A�u�����J���[��ȁv�i���j�ߌ�8�F00�`8�F56 �i��q�Ă��E���˂���^���T�`�b�N�E�^�b�N�j�Ƃ����O�̉��|�ԑg���f�ڂ���Ă��܂��B�u�Γ_�v�����ɑ����Ă���̂͋��ٓI�Ȃ��Ƃł����A�u�J���[��ȁv�Ƃ������t�ɓ����̓J���[�������n�܂�������ł��������Ƃ��v���o���܂����B �@�G���{�����ɁuTV��RADIO�v�̃R�[�i�[������A���̒��ɓ����܋lj��|�ԑg�ꗗ�Ƃ����\���f�ڂ���Ă��܂��B �����܋lj��|�ԑg�ꗗ���i�{���̂݁j

�i�S�P�D�P�O�����݁j

����𐔂��Ă݂�ƈ�T�Ԃō��v�R�Q�{�̉��|�ԑg����������Ă�����ŁANTV�ƕ\�����ꂽ���{�e���r�ł͍L���̂R�{�i�������F�D�F�j���܂ނX�{�̕��������삳��Ă������Ƃ��킩��܂��B

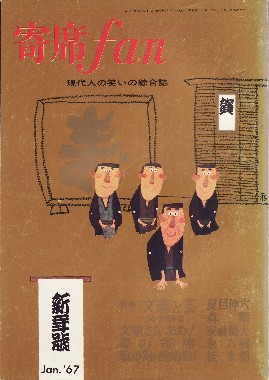

�S�D�G���u���fan�v�V�N�j����  �V�N���ł��B���ꂪ���ʓI�ɍŏI���ƂȂ��Ă��܂��̂ł����A�\���ɂ��ڎ��ɂ��A�ǂ��ɂ��u��O���v�i���邢�͑�Q�j�j�ƕ\������Ă���܂���B���邢�͎G���ҏW�҂ɂƂ��ĕs�g�ȁu�O���v������āA���ڏo�x���V�N���ɂ������̂Ɛ��@�������܂��B �V�N���ł��B���ꂪ���ʓI�ɍŏI���ƂȂ��Ă��܂��̂ł����A�\���ɂ��ڎ��ɂ��A�ǂ��ɂ��u��O���v�i���邢�͑�Q�j�j�ƕ\������Ă���܂���B���邢�͎G���ҏW�҂ɂƂ��ĕs�g�ȁu�O���v������āA���ڏo�x���V�N���ɂ������̂Ɛ��@�������܂��B�@�������炵�����F�n�̔w�i�ɋ������ŏ����ꂽ�\���̓��e�\�L���킩��ɂ����Ǝv���܂����A���W�u�����ƌ|�v�͉Ėڟ��ƐX���O�̎q���ł���ĖڐL�Z�A�X�ނ̗������u�������v�Ƒ肵�ĕ����Ɗ�Ȃ̊ւ���Ԃ�����e�A�M�l������͂���͂����j���y�ւ̈����ߕv����̏j���u���y���߁I�v�A�i�Z��u���̊�ȁv�A�j�Ē��u���̏����̏��v�ƕ���ł��܂��B �@���G�ʐ^�́u��v�͂��̌j���y�A���J���͍���������ŊJ���ꂽ���̗����ƂȂ����u�����𗬗����v�̏Љ�ł��B��������̊J�ꂪ���a�S�P�N�P�P���ł��������Ƃ��v���ƁA������u���fan�v�̑n���Ɠ������ŁA���̗����͗����̂P�Q���P�Q���ɊJ�Â���Ă��܂��B�����ʐ^���f�ڂ���Ă���o���҂͓������Ə�����A�������n���A�t���������̂R�l�A���͏Ε������߁A�j�Ē��A�j�t�c���A�j�䑾�C�̂S�l�ŋM�d�ȋL�^�ł��B �@�{���ɂ͏�������Y�i���k��Ȃ������j���d���̕��͂��Ă���A�j���t�c���i�����̏������j�͑O���A�F�䖳�D���́u�������̂������낳�i���͂܂�Ȃ������e�j�v�ւ̃R�����g���ڂ������܂��B�n�������瑱���Ă���q���M�����r�ɂ͐؈�Y�i�~�L����̂��Ɓj�A�]���D�q�i��ȂƂ킽�����j�A�f�B�b�N�E�~�l�i�Ζ��̏Ό��j�A�����O�q�i���̖��k�{�q���j�ȂǁA�]�����́u������w�v�A�����ߕv�u�Y�ȁE�j�O�؏��v���A�ڂ𑱂��Ă��܂��B �@�u��R�𓉂ށv�L�|�C��A�u�����ۂl�C�̔閧�v��쐽��Ȃǎ�����v���o�����Ă���鏑�����̂��ӂ�Ɍf�ڂ���Ă��ĖO���܂��A�u��ȒʐM�v�u�z�[���ʐM�v�u���|�S�I�v�u�l�̉\���V�Tdays�v�Ƃ������R����������f���Ă��ċ������s���܂���B �@���\�����Ԃ��ɂ͑��ς�炸���{�e���r�̂R�ԑg�̍L�����ڂ��Ă���A���\���ɂ͑n�����ȗ���������������G�[�U�C������Ђ��h�{�܃��x�����̍L���ɉ��Η���u�Z���v�̃_�C�W�F�X�g���f�ڂ��Ă���̂������h�ł��B �@���i�ƕς��Ȃ��n�܂���ƏI�����̐V�N�������āA���ꂪ�I���Ƃ͎v��Ȃ������̂ł����A�n�����A��Q���ɖ����������t���t���Ă��邱�ƂɋC���t���܂����B�����ɂ́u�S�����낦�Ă��������G���v�Ə�����Ă��āA�u���e��W�v�̋L�ڂ�����܂��B�p������G�������e��W�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�x���͂��̌�Ō��܂����̂ł��傤���B�u�ꍆ�����{�͎R�ς݂ɂȂ����܂܁c�v�Ƃ������q���̌��t�������h���܂��B��ŏЉ�������̃e���r�ԑg�{���������悤�ɁA�u���fan�v�����s���ꂽ���a�l�\��N�͏��a�O�\�N��㔼���瑱���u����u�[���v�̒��ɂ������ƋL�����Ă��܂��B�������A���ܓǂݒ����Ă݂�Ƃ��������]�~�̋������錙��������܂��B�����̎��ɂƂ��Ă͊��������ɐ������݂��ނ悤�ɂނ��ڂ�ǂL������ʂ̉��|�D���ɂ͏����������������̂��A�����ߕv���̎v������̐[�������肵�Ă��܂����̂��A�ŋߎ��X�ɏ��X�ɕ��ԗ��ꉉ�|���厏�̑�O�}���I�Ȗʍ\���i���͂��܂薣�͂������܂��j�Ɣ�ׂČ[�֓I�ɑ��肷�����̂��Ƃ��v���܂��B����ǂ��A���̉h�_����O���G�����玄�̓������̂͏��Ȃ��Ȃ����ƂɋC�t���A���߂ďo��̗L������݂��߂Ă��܂��B �@���Ƃ����F �@�{�e�ł͎G���u���fan�v�̌f�ږڎ��̊T�v���L���������ŁA�X�̊�e���͂̓��e�ɂ͐G��܂���ł����B�e��e�҂̕��͂ɂ��Ă͂��ꂼ��̖��킢������܂����A����͒��ړǂ�ł��������Ȃ����Ƃɂ͕�����Ȃ��Ǝv���A�܂���������`������͂������ɂȂ����Ƃ����m���Ă��܂��B �@�����ł����A��N�㌎�Ɏ���̏Z���\�L�������ύX�ŕς���Ă��܂��A��ϖ��f�����Ă��܂��B����ȂƂ��ɁA���ċ������n���i�\��ځF���j������̒����ύX�ʒm�Ɂu�q�[�A���̂��т���̂��B���ɂ��c�v�Ə����ĕ�����������Ƃ����G�s�\�[�h���ǂ����œǂȁA�Ǝv���o���Ă���܂������A�u����fan�v�n�����́u�l�̉\���V�TDays�v�̃R�����Ɍf�ڂ���Ă������Ƃ��������āA�ЂƂ̋L���̕s�v�c���𖡂���Ă��܂��B�����ǂ����œǂ��͂̃t���[�Y���v��ʂƂ���Ŋ���o���Ƃ�����A��x�ǂ��̂����܂ł�����Ă����A�Ƒ��ɂ͐r���]���̈����Ȃ��l�������\�y�������̂ɂ��Ă����悤�ł��B �����Q�P�N�P���Q�T���@��с@�L

|