どうでもいい談義:

え〜、私が三名の仲間とともに運営している「楽しいお酒のはなし」というサイトがあります。いろいろなお酒に関する情報や楽しいお店の紹介、お酒にちなんだ音楽のお話や、ショートストーリーなど、思い思いのコンテンツに混じって、「日本酒 四季おりおり」というコーナーを担当しています。 え〜、私が三名の仲間とともに運営している「楽しいお酒のはなし」というサイトがあります。いろいろなお酒に関する情報や楽しいお店の紹介、お酒にちなんだ音楽のお話や、ショートストーリーなど、思い思いのコンテンツに混じって、「日本酒 四季おりおり」というコーナーを担当しています。平成15年(2003年)7月から、そのコーナーに「お酒と落語のはなし」と題してお酒の出てくる落語を毎月ひとつずつ、24回、平成17年の6月まで2年間にわたって投稿してひと休み。2年間のブランクをおいて昨年の8月から「邦楽 四季おりおり」というつもりで雑文の投稿を再開しました。 邦楽、これはもちろん、日本古来の唄や浄瑠璃の世界ですが、最近のレコード屋さんの表記では「純邦楽」となっています。本来の「邦楽」と言う呼び名を「洋楽」に対する日本の音楽(流行歌を含む)全般に奪われてしまい、「純邦楽」などというローカルな名称に閉じ込められていることに、痛々しさを感じるのは時代遅れの感傷でしょうか。その邦楽のアレコレを季節とともにお酒をからめてお話してみよう、というのが趣旨でした。

これまでに見たり聴いたりしてきた日本の音の世界から、季節感とともにお酒の味わいを感じさせてくれるものを思い浮かべながら、指を折ってみると、とりあえず12回分くらいは出来そうだと見当をつけて、1年間12回の連載を予告して毎月の執筆に取り掛かりました。 十二ヶ月の掲載内容を要約したものが下の表です。

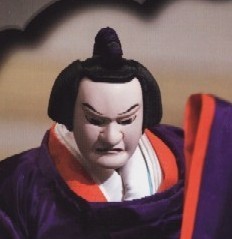

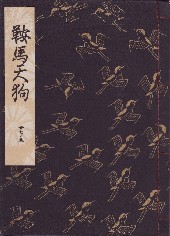

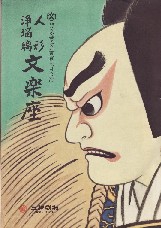

「タイトル」は音曲の種類と演目名称、「さわり」は掲載された音曲の詞章、あるいはその一部です。最後の「カット」というのはWebのページに制作(仲間のひとり、プロのHP制作者が担当)するとき、あしらってもらうためのイメージ素材で、毎回自分で選んで原稿とともに提出していました。カットが見つからないために投稿が遅れたこともあり、これも「楽しい苦労」でした。 以下、各月のタイトルについてコメントしてみます。 八月 小唄「四条の橋から」  小唄を本気で聴き始めたのはつい最近のことです。この文章を作った数ヶ月前に「復刻・新編『小唄』ベスト120」というCD5枚組みのセットを入手して楽しみ始めました。それと前後してCDや古いレコード、小唄に関するいろいろな本を手当たり次第に集めるようになりました。 小唄を本気で聴き始めたのはつい最近のことです。この文章を作った数ヶ月前に「復刻・新編『小唄』ベスト120」というCD5枚組みのセットを入手して楽しみ始めました。それと前後してCDや古いレコード、小唄に関するいろいろな本を手当たり次第に集めるようになりました。「四条の橋から」は以前から耳に馴染んでいた小唄ですが、大石内蔵助作とも伝えられるこの唄の背景に広がる京の町の、夜の闇が目に浮かんできました。カットに使用した団扇の写真はずうっと以前に京都、祇園のお店でいただいたものです。 九月 清元「玉兎」  清元は歌舞伎や踊りの会でよく聴いています。この曲の本名題は「玉兎月影勝(たまうさぎつきのかげかつ)」といいます。月で兎が餅を搗く、といわれますが、踊りでは月の中にシルエットで兎の餅つきが現われて、やがて兎が月から舞台へ飛び出してくるという趣向が楽しめます。 清元は歌舞伎や踊りの会でよく聴いています。この曲の本名題は「玉兎月影勝(たまうさぎつきのかげかつ)」といいます。月で兎が餅を搗く、といわれますが、踊りでは月の中にシルエットで兎の餅つきが現われて、やがて兎が月から舞台へ飛び出してくるという趣向が楽しめます。文章の構想を考えている時に、たまたま出かけた金沢の東の茶屋街の手拭い屋さんで見つけた「餅つき兎」の手拭いを買って帰ってカットにしました。 十月 義太夫「道明寺」  時代物浄瑠璃三大名作のひとつ、「菅原伝授手習鑑」二段目切、「丞相名残」の段です。舞台となっている河内土師村の道明寺から俗に「道明寺」と呼ばれています。浄瑠璃の題名は長すぎるので、しばしば俗称で呼ばれます。私の義太夫鑑賞歴は比較的長くて、40年あまりになりますが、その中でも好きな浄瑠璃のひとつに、この道明寺を上げることが出来ます。 時代物浄瑠璃三大名作のひとつ、「菅原伝授手習鑑」二段目切、「丞相名残」の段です。舞台となっている河内土師村の道明寺から俗に「道明寺」と呼ばれています。浄瑠璃の題名は長すぎるので、しばしば俗称で呼ばれます。私の義太夫鑑賞歴は比較的長くて、40年あまりになりますが、その中でも好きな浄瑠璃のひとつに、この道明寺を上げることが出来ます。カットに使用したのは文楽のプログラム(番組)から拝借した、故吉田玉男遣うところの「菅丞相(かんしょうじょう)」です。 十一月 謡曲「紅葉狩」  11月といえば紅葉を連想します。紅葉を扱った音曲も少なくありませんが、以前テレビで鑑賞したお能の「紅葉狩」を思い出しました。今回、改めて謡本を入手して詞章を確認しましたが、「時雨を急ぐ紅葉狩…」という謡いだしに、いかにも謡曲らしい格調を感じました。歌舞伎の舞台で見る「紅葉狩」は長唄、常磐津、義太夫の掛合いによる華やかなものですが、本行(ほんぎょう)のお能に比べてショーアップされているように見えます。以前、高雄神護寺の門前で撮った紅葉の写真をカットの背景に使ってもらいました。 11月といえば紅葉を連想します。紅葉を扱った音曲も少なくありませんが、以前テレビで鑑賞したお能の「紅葉狩」を思い出しました。今回、改めて謡本を入手して詞章を確認しましたが、「時雨を急ぐ紅葉狩…」という謡いだしに、いかにも謡曲らしい格調を感じました。歌舞伎の舞台で見る「紅葉狩」は長唄、常磐津、義太夫の掛合いによる華やかなものですが、本行(ほんぎょう)のお能に比べてショーアップされているように見えます。以前、高雄神護寺の門前で撮った紅葉の写真をカットの背景に使ってもらいました。十二月 長唄「勧進帳」  「勧進帳」の中に「霜に露置くばかりなり…」という詞章があります。そこからの連想で、季節感を秋の終わりから冬、12月のころと勝手に思い込んでいます。長唄の名曲として広く知られた曲ですが、お能の「安宅」がもとになっています。学生時代に一度、社会人になってから二度、合わせて三回訪れたことがありますが、海に近い松林の中にひっそりと遺された関所跡が心に焼き付いています。今回、カットに使用した「安宅関跡」の写真は5年前になりますが、仕事の途中で足を延ばして関所跡の住吉神社にお参りしたときに撮ったものです。 「勧進帳」の中に「霜に露置くばかりなり…」という詞章があります。そこからの連想で、季節感を秋の終わりから冬、12月のころと勝手に思い込んでいます。長唄の名曲として広く知られた曲ですが、お能の「安宅」がもとになっています。学生時代に一度、社会人になってから二度、合わせて三回訪れたことがありますが、海に近い松林の中にひっそりと遺された関所跡が心に焼き付いています。今回、カットに使用した「安宅関跡」の写真は5年前になりますが、仕事の途中で足を延ばして関所跡の住吉神社にお参りしたときに撮ったものです。一月 大津絵「江戸の四季」  大津絵(大津絵節とも)は近江で売られた民画の大津絵の題材を唄った俗謡(俗曲)で、江戸の弘化年間(1846年ころ)に江戸で流行り、さまざまな替え歌が作られたものです。詳しくは別のページ(「私の大津絵(節)考」)をご参照下さい。大津絵の中でも「江戸の四季」の粋な詞章 大津絵(大津絵節とも)は近江で売られた民画の大津絵の題材を唄った俗謡(俗曲)で、江戸の弘化年間(1846年ころ)に江戸で流行り、さまざまな替え歌が作られたものです。詳しくは別のページ(「私の大津絵(節)考」)をご参照下さい。大津絵の中でも「江戸の四季」の粋な詞章の中に「不忍の池の畔の雪見酒…」という言葉があること、数年前のお正月に歩いた谷中七福神詣でのゴールが不忍池の弁財天であったことから、お正月の音曲としてこれを採り上げることにしました。カットに使った写真は、これもその時に撮った冬枯れの不忍池です。 二月 清元「峠の万歳」  学生時代に歌舞伎座で十四世守田勘弥(喜の字屋)が演じた「峠の万歳」の踊りを観た記憶があります。正月が済んで、万歳の太夫がそれまでともに江戸の街を稼いで歩いた才蔵と別れて三河へ帰っていく。その前に茶店で酒を酌み交わし、もう一度だけ万歳のひとふしを唄ってひとり峠を上っていく。2月にぴったりの季節感があります。少し前に知った小唄に「二人連れの万歳」という曲があって、これは「峠の万歳だ」とピンと来たのですが、実は小唄が先で、清元は小唄に想を得て作られたことを知って二度ビックリしました。万歳の鼓と峠で鳴く鶯のイラストをカットに使ってもらいました。 学生時代に歌舞伎座で十四世守田勘弥(喜の字屋)が演じた「峠の万歳」の踊りを観た記憶があります。正月が済んで、万歳の太夫がそれまでともに江戸の街を稼いで歩いた才蔵と別れて三河へ帰っていく。その前に茶店で酒を酌み交わし、もう一度だけ万歳のひとふしを唄ってひとり峠を上っていく。2月にぴったりの季節感があります。少し前に知った小唄に「二人連れの万歳」という曲があって、これは「峠の万歳だ」とピンと来たのですが、実は小唄が先で、清元は小唄に想を得て作られたことを知って二度ビックリしました。万歳の鼓と峠で鳴く鶯のイラストをカットに使ってもらいました。三月 新内「明烏夢泡雪」  新内も好きで若いころから聴いていました。講談定席として今も残っている本牧亭が上野広小路にあった昭和の後半から平成の初めまで、岡本文弥さんの会が定期的に本牧亭で行われていて、ご案内をいただいて通いました。このシリーズを書き始めたときから、新内をいつ登場させようかと機を窺っていましたが、季節とお酒との関係で選ぼうとするとなかなか上手く行きませんでした。3月を迎えて、名残りの雪が降るころになって、やっと「泡雪」を思いだしました。ちょうど手元にあった岡本文弥さんのカセットのジャケットと新内本の表紙をカットにあしらってもらい、念願を叶えることができました。 新内も好きで若いころから聴いていました。講談定席として今も残っている本牧亭が上野広小路にあった昭和の後半から平成の初めまで、岡本文弥さんの会が定期的に本牧亭で行われていて、ご案内をいただいて通いました。このシリーズを書き始めたときから、新内をいつ登場させようかと機を窺っていましたが、季節とお酒との関係で選ぼうとするとなかなか上手く行きませんでした。3月を迎えて、名残りの雪が降るころになって、やっと「泡雪」を思いだしました。ちょうど手元にあった岡本文弥さんのカセットのジャケットと新内本の表紙をカットにあしらってもらい、念願を叶えることができました。四月 謡曲「鞍馬天狗」  春といえば先ずお花見です。花見をあつかった音曲はたくさんあります。歌舞伎の舞台を思い浮かべただけでも、義経千本桜「吉野山」、妹背山婦女庭訓「山の段」、京鹿子娘道成寺など、いくらもありますが、お酒とともに花を愛でる場面を探すと意外に少ないのです。お能の「鞍馬天狗」を思い出してほっとしました。「花咲かば告げんと言ひし…」で始まる小謡は子供のころから耳に馴染んでいましたので、謡本を取り寄せて全曲を味わいました。その謡本の書影をそのままカットに使い、背景には数年前に大阪造幣局の「通り抜け」で撮った重厚な桜の写真を配してもらいました。 春といえば先ずお花見です。花見をあつかった音曲はたくさんあります。歌舞伎の舞台を思い浮かべただけでも、義経千本桜「吉野山」、妹背山婦女庭訓「山の段」、京鹿子娘道成寺など、いくらもありますが、お酒とともに花を愛でる場面を探すと意外に少ないのです。お能の「鞍馬天狗」を思い出してほっとしました。「花咲かば告げんと言ひし…」で始まる小謡は子供のころから耳に馴染んでいましたので、謡本を取り寄せて全曲を味わいました。その謡本の書影をそのままカットに使い、背景には数年前に大阪造幣局の「通り抜け」で撮った重厚な桜の写真を配してもらいました。五月 長唄「藤娘」  長唄の名曲「藤娘」の本名題は「歌へすがへす名残大津絵」といい、大津絵の題材を織り込んだ変化物の踊りです。このとき藤娘のほかには「座頭」、「天神」、「奴」、「船頭」の踊りが作られました。満開の藤の花の下で、藤の一枝を肩にかついだ花の精、「藤娘」が可憐な姿で登場する踊りの舞台は季節感をいっぱいに感じさせてくれます。六代目尾上菊五郎が藤娘を踊る時に取り入れた「藤音頭」という踊りの詞章に「藤の花房いろよく長く 可愛いがろとて酒買うて飲ませたら…」という文句があります。数年前に寄席で紙きりの林家正楽師が「何かご注文は」といったときに、「藤娘!」と声を掛けて切ってもらった作品が手許にあったので、足利フラワーパークで撮った大藤の写真を背景にカットに使いました。 長唄の名曲「藤娘」の本名題は「歌へすがへす名残大津絵」といい、大津絵の題材を織り込んだ変化物の踊りです。このとき藤娘のほかには「座頭」、「天神」、「奴」、「船頭」の踊りが作られました。満開の藤の花の下で、藤の一枝を肩にかついだ花の精、「藤娘」が可憐な姿で登場する踊りの舞台は季節感をいっぱいに感じさせてくれます。六代目尾上菊五郎が藤娘を踊る時に取り入れた「藤音頭」という踊りの詞章に「藤の花房いろよく長く 可愛いがろとて酒買うて飲ませたら…」という文句があります。数年前に寄席で紙きりの林家正楽師が「何かご注文は」といったときに、「藤娘!」と声を掛けて切ってもらった作品が手許にあったので、足利フラワーパークで撮った大藤の写真を背景にカットに使いました。六月 義太夫「尼ケ崎」  「絵本太功記」は文楽でも歌舞伎でもしばしば公演される名作ですが、そのクライマックスが十段目「尼ケ崎」の段です。信長に謀反をした明智光秀(芝居では「武智光秀」)の一子、十次郎が祝言と出陣の盃をするところから幕が開き、このあと、さまざまな悲劇が展開します。「夕顔棚のこなたより現われ出でたる武智光秀…」の場面では小田の蛙がしきりに鳴いているところが季節感です。学生の時に初めて観た文楽が「絵本太功記」でした。その時のプログラムが残っていて、懐かしい太夫、三味線、人形遣いの名を目にすることが出来ます。その表紙の書影をカットに使ってもらいました。 「絵本太功記」は文楽でも歌舞伎でもしばしば公演される名作ですが、そのクライマックスが十段目「尼ケ崎」の段です。信長に謀反をした明智光秀(芝居では「武智光秀」)の一子、十次郎が祝言と出陣の盃をするところから幕が開き、このあと、さまざまな悲劇が展開します。「夕顔棚のこなたより現われ出でたる武智光秀…」の場面では小田の蛙がしきりに鳴いているところが季節感です。学生の時に初めて観た文楽が「絵本太功記」でした。その時のプログラムが残っていて、懐かしい太夫、三味線、人形遣いの名を目にすることが出来ます。その表紙の書影をカットに使ってもらいました。七月 端唄「縁かいな」  予定した連載の最後、七月は花火にしようと早くから決めていました。花火は端唄、小唄によく出てくるので、思いつく幾つかの曲を並べてみることにしました。中でもよく知られている端唄の「縁かいな」を冒頭に据えて、小唄の「上げ汐」、「月はさゆれど」、「今日は両国で」と、何れも花火にちなんだ曲ですが、思いがけず「玉屋」、「鍵屋」の花火屋談義になってしまいました。鍵屋さんが今でも健在であることは承知していましたが、江戸のころの花火と今の技巧を凝らしたものとはかなり隔たりがあることもわかりました。隅田川花火の夜にお呼ばれで、向島のマンションの一等席から見せてもらった花火の写真をあしらってもらいました。 予定した連載の最後、七月は花火にしようと早くから決めていました。花火は端唄、小唄によく出てくるので、思いつく幾つかの曲を並べてみることにしました。中でもよく知られている端唄の「縁かいな」を冒頭に据えて、小唄の「上げ汐」、「月はさゆれど」、「今日は両国で」と、何れも花火にちなんだ曲ですが、思いがけず「玉屋」、「鍵屋」の花火屋談義になってしまいました。鍵屋さんが今でも健在であることは承知していましたが、江戸のころの花火と今の技巧を凝らしたものとはかなり隔たりがあることもわかりました。隅田川花火の夜にお呼ばれで、向島のマンションの一等席から見せてもらった花火の写真をあしらってもらいました。こうして12回分をまとめて眺めてみますと、日頃自分が楽しんでいる邦楽の世界が垣間見えてくるようです。邦楽全体から見ればほんの断片的なものに過ぎませんが、自分なりにある程度納得のいく選曲になったように思えます。 戦後の学校における音楽教育のせいもあって、私たちの世代でも「邦楽」の認知度は高くありませんが、「和」の音を楽しめる仲間が少しでも増えたら有り難いと思っています。 ここでご紹介した各月の投稿内容は 「日本酒 四季おりおり」でご覧いただけます。 http://www.5-i.jp/osake/02/36/index.html あとがき: テーマを決めて文章を書くことはある種のゲームのように思えます。「楽しいお酒のはなし」というサイトに相応しく、季節感とともにお酒の味わいを綴るという「しばり」は単に好きな音曲を紹介するということから見ると、幾分不自由なものですが、制約の中でアレコレ考えて、毎月の曲を選ぶ過程も結構楽しみなことでした。良い機会を与えられたことに感謝しています。 平成20年7月23日 稲林 記

|