あちこち歩き:

え〜、久しぶりのあちこち歩きです。年明け早々に大阪へ文楽を観に行くことが出来ましたので、翌日の午前中に四天王寺さんへお参りをしてきました。

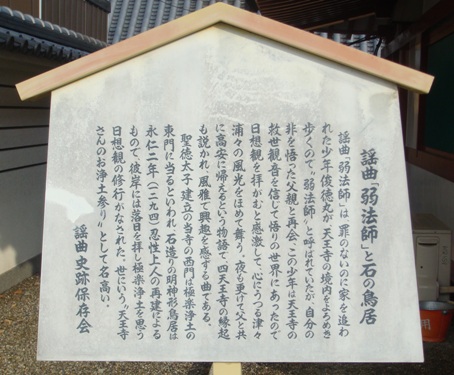

四天王寺は日本で聖徳太子ゆかりの日本で最初のお寺とされています。 四天王寺は日本で聖徳太子ゆかりの日本で最初のお寺とされています。「仏法最初の天王寺、西門(さいもん)通り一筋に、玉手の水や合邦が辻と、古跡をとどめけり」 これは文楽でも上演回数の多い「摂州合邦辻」合邦内の段の義太夫の段切れの詞章です。 私はお恥ずかしいことに自分の知識のかなりの部分を浄瑠璃や音曲、芝居から得ていますので、天王寺(四天王寺)が日本で一番古いお寺であるということをこの浄瑠璃で知りました。続く「西門通り一筋に…」についても、後に触れてみたいと思います。  四天王寺へお参りするのはこれが初めてではありません。二度ほど訪ねた記憶がありますが、どうも全体像がつかめない、というのも大きなお寺なので、全体を見渡すことが出来なかったためと思い当りました。今回はJR天王寺駅の近くのホテルを朝の9時頃出て、駅前から谷町筋を北に向かって歩いて行きました。10分も歩くと右前方に向かう路地には四天王寺さんの旗が掲げられ、門前町の雰囲気が漂ってきました。商店街を通り抜けると右側に五重塔をはじめとするお寺の甍が目に入って来ました。 四天王寺へお参りするのはこれが初めてではありません。二度ほど訪ねた記憶がありますが、どうも全体像がつかめない、というのも大きなお寺なので、全体を見渡すことが出来なかったためと思い当りました。今回はJR天王寺駅の近くのホテルを朝の9時頃出て、駅前から谷町筋を北に向かって歩いて行きました。10分も歩くと右前方に向かう路地には四天王寺さんの旗が掲げられ、門前町の雰囲気が漂ってきました。商店街を通り抜けると右側に五重塔をはじめとするお寺の甍が目に入って来ました。 横断歩道を渡って左に折れると、大きな石の鳥居とその奥に西門(極楽門)を通して四天王寺の大伽藍が見渡せます。鳥居の手前右側に立っている大きな石柱に刻まれた文字は「大日本佛法最初四天王寺」と書かれていて、「仏法最初」がこの四天王寺を大きく位置づけていることが分かります。そのいわれは聖徳太子が587年(用明天皇2年)に起こった蘇我馬子と物部守屋の間の戦争に蘇我氏側で参戦した際に四天王に戦勝を祈願し、寺院建立を誓ったことによるといいます。創立は593年(推古天皇1年)、現在の地に建てられたとということです。 横断歩道を渡って左に折れると、大きな石の鳥居とその奥に西門(極楽門)を通して四天王寺の大伽藍が見渡せます。鳥居の手前右側に立っている大きな石柱に刻まれた文字は「大日本佛法最初四天王寺」と書かれていて、「仏法最初」がこの四天王寺を大きく位置づけていることが分かります。そのいわれは聖徳太子が587年(用明天皇2年)に起こった蘇我馬子と物部守屋の間の戦争に蘇我氏側で参戦した際に四天王に戦勝を祈願し、寺院建立を誓ったことによるといいます。創立は593年(推古天皇1年)、現在の地に建てられたとということです。 石の鳥居脇の説明板によると、かつて大阪湾は今よりさらに内陸部へと食い込み、四天王寺のすぐ西まで迫っていたそうで、四天王寺のある上町台地からは、水平線に沈んでいく美しい夕陽の姿を眺めることができました。四天王寺のシンボルとなっている西門の石鳥居は古来より西方極楽浄土の東門に当たると信じられており、現在も真西に陽が没する彼岸の中日に、夕陽を配して極楽浄土を観想するという修法「日想観」が行われているそうです。この説明を思い出して極楽門の東側にある大伽藍の西重門の内側から西門を通して石の鳥居を見通してみました。一番奥に見える石鳥居の上に日が沈んでいく光景を思い浮かべ、お彼岸の時期にチャンスがあればまた訪れてみたいと思いました。 石の鳥居脇の説明板によると、かつて大阪湾は今よりさらに内陸部へと食い込み、四天王寺のすぐ西まで迫っていたそうで、四天王寺のある上町台地からは、水平線に沈んでいく美しい夕陽の姿を眺めることができました。四天王寺のシンボルとなっている西門の石鳥居は古来より西方極楽浄土の東門に当たると信じられており、現在も真西に陽が没する彼岸の中日に、夕陽を配して極楽浄土を観想するという修法「日想観」が行われているそうです。この説明を思い出して極楽門の東側にある大伽藍の西重門の内側から西門を通して石の鳥居を見通してみました。一番奥に見える石鳥居の上に日が沈んでいく光景を思い浮かべ、お彼岸の時期にチャンスがあればまた訪れてみたいと思いました。 この日、四天王寺参りを思い立ったのはちょうど1月22日が聖徳太子のご縁日で、普段公開されていない秘仏が拝観できるということを聞きつけたからです。西門をくぐって西重門から伽藍を拝観し、金堂のご本尊「救世観音菩薩半跏像」にお参りしました。この観音様は如何にも飛鳥仏の面影をもったお姿で、四天王寺の名の由来でもある、持国天、増長天、広目天、多聞天の四天が周囲に安置されています。伽藍をひと回り拝観してから、10時の開扉時刻に間に合うように伽藍東隣の太子殿(聖霊院)の奥殿へ進みました。僧侶たちによる法会が終るのを待って奥殿へ入ると、法会で撒かれた五色の散華(さんげ)が床におちているのを参拝者が拾い集めていました。公開された秘仏は聖徳太子49歳の時と伝わる「摂政像」で、冠を付け、赤い袍(ほう)を着て両手で笏(しゃく)を持ったお姿でした。左上の写真は太子殿奥殿の外観です。 この日、四天王寺参りを思い立ったのはちょうど1月22日が聖徳太子のご縁日で、普段公開されていない秘仏が拝観できるということを聞きつけたからです。西門をくぐって西重門から伽藍を拝観し、金堂のご本尊「救世観音菩薩半跏像」にお参りしました。この観音様は如何にも飛鳥仏の面影をもったお姿で、四天王寺の名の由来でもある、持国天、増長天、広目天、多聞天の四天が周囲に安置されています。伽藍をひと回り拝観してから、10時の開扉時刻に間に合うように伽藍東隣の太子殿(聖霊院)の奥殿へ進みました。僧侶たちによる法会が終るのを待って奥殿へ入ると、法会で撒かれた五色の散華(さんげ)が床におちているのを参拝者が拾い集めていました。公開された秘仏は聖徳太子49歳の時と伝わる「摂政像」で、冠を付け、赤い袍(ほう)を着て両手で笏(しゃく)を持ったお姿でした。左上の写真は太子殿奥殿の外観です。 もうひとつの関心事は、このところ興味を感じている説教浄瑠璃(説教節)に現われた四天王寺の姿でした。説教節についてはご存知の方もいらっしゃると思いますが、「さんせう太夫」や「信徳丸」、「かるかや(石童丸)」、「おぐり(小栗判官)」、「信太妻」など(表記は類書に従いました)が代表的な作品とされています。このうち、「さんせう太夫」と「信徳丸」では四天王寺が物語の舞台として登場しており、古い時代の民間伝承あるいは信仰に四天王寺が大きく関わっていることが推測されます。今回のお参りで石鳥居の左に小さな立て札があり、「謡曲『弱法師』と石の鳥居」と題して もうひとつの関心事は、このところ興味を感じている説教浄瑠璃(説教節)に現われた四天王寺の姿でした。説教節についてはご存知の方もいらっしゃると思いますが、「さんせう太夫」や「信徳丸」、「かるかや(石童丸)」、「おぐり(小栗判官)」、「信太妻」など(表記は類書に従いました)が代表的な作品とされています。このうち、「さんせう太夫」と「信徳丸」では四天王寺が物語の舞台として登場しており、古い時代の民間伝承あるいは信仰に四天王寺が大きく関わっていることが推測されます。今回のお参りで石鳥居の左に小さな立て札があり、「謡曲『弱法師』と石の鳥居」と題して謡曲「弱法師」は、罪のないのに家を追われた少年俊徳丸が天王寺の境内をよろめき歩くので”弱法師”と呼ばれていたが、自分の非を悟った父親と再会、この少年は天王寺の救世観音を信じて悟りの世界にあったので日想観を拝むと感激して心にうつる津々浦々の風光をほめて舞う。(後略) というようなことが書かれています。ここにある俊徳丸は説教節の信徳丸から名前が変えられていますが説教節と共通のルーツを持つことは明らかなようです。冒頭に掲げた義太夫の「摂州合邦辻」(以下「合邦」)ではお能と同じ俊徳丸の名で出てきますが、物語は大きく違います。ただし後に出来た合邦でもご紹介したように四天王寺が読みこまれており、説話のルーツを窺わせます。合邦の段切れ「西門通り一筋に」という言葉には上にも書かれている「日想観」が盛り込まれていることは想像に難くないようです。 このあたりの考察はまだ始めたばかりなので、今後の課題といたしますが、今回の四天王寺参拝はいろいろな背景イメージを加えてくれたように思っています。「日想観」だけに、まさに日暮れて道遠しではありますが、いろいろと調べたり考えたりすることは楽しいことですので今後も折に触れて書きとめてみたいと思います。 あとがき:  1月の21日は弘法大師の縁日で所縁のお寺、たとえば京都の東寺などでは盛大な市が開かれます。ここ四天王寺は弘法大師にもご縁があって大師の市が開かれるとのこと、翌日の22日が太子のご縁日ということで、この日も境内にはさまざまな露店が開かれていました。東寺の弘法さんでは骨董市が呼び物と聞いていましたが、四天王寺でも骨董の店が見られました。戦争中の鉄カブトだの、柱時計の振子といった、いろいろと珍しいもの、何に使うのか分からないものが沢山並んでいるのを楽しく眺めて来ました。 1月の21日は弘法大師の縁日で所縁のお寺、たとえば京都の東寺などでは盛大な市が開かれます。ここ四天王寺は弘法大師にもご縁があって大師の市が開かれるとのこと、翌日の22日が太子のご縁日ということで、この日も境内にはさまざまな露店が開かれていました。東寺の弘法さんでは骨董市が呼び物と聞いていましたが、四天王寺でも骨董の店が見られました。戦争中の鉄カブトだの、柱時計の振子といった、いろいろと珍しいもの、何に使うのか分からないものが沢山並んでいるのを楽しく眺めて来ました。平成24年1月24日 稲林紀

|