1963年沖縄・八重山の旅

はじめに:

昭和38年、つまり1963年の夏、約1ヶ月かけて復帰前の沖縄本島、宮古島、石垣島、西表島を巡業して歩きました。「巡業」というと聞こえがよいが、当時は「ドサ回り」という言い方もしていました。何をしに行ったのか、どうしてと思われるでしょうが。ま、これには深いわけのあること、ひと通りお聞きなされてくださいませ。

出発まで:

「W大学演芸団」と称するグループが結成されて、沖縄を目指した公演旅行をしようと大学の近くの「茶房」という喫茶店(いまはない)に1群の大学生が集まったのは昭和38年4月も終わりに近づいたころであった。大学生の先輩に誘われてその席に顔を出した少年の私、16歳、なんと高校2年生。どうして高校生がそんなところに顔を出すんだって、そんなに責めないで下さい。何かわからないまま、マネジャーと自称する大学生の説明を聞き、訳のわからないままに「渡航申請書」やら「パスポート申請」などの書き込みをさせられた記憶があるだけ、次に集まった時は当時有楽町にあった麹町保健所で渡航前の予防注射を打たれていました。

当時、W大学の付属高校「落語研究会」にいた私が計画の首謀者であった先輩(当時大学3年)から3月ごろ「沖縄へ一緒についてこないか」と西武電車の中で誘われたのが、この数奇な経験の発端でした。父親に話したところ最初はまったく取り合わず、それでもこちらがすっかりその気になっているので、最後にはアルバイトで旅費を稼ぐことを条件に許してくれました。両親の心配は、大学生の間にひとりだけ混じって1ヶ月も旅をしていたら、いろいろと悪いことを覚えてしまうのではないか。これは本人も心配しましたが、沖縄という当時は外国のようなところへ行けるという好奇心には勝てなかったのです。

一行のメンバーは核?となる落語・演芸班3名、わたしもその一人、観世流能楽班2名、日本舞踊班3名、音楽班4名、専任マネジャー1名の計13名。中でも落語・演芸班は落語のほかに漫才、音曲(都々逸、端唄、民謡など)、寸劇、奇術(インチキ)なんでもこなす多能班。準備段階の特筆は、当時有楽町の映画館にかかっていた「雲の上団五郎一座」というエノケン主演の映画を見た直後に近くの喫茶店で、それをヒントに3幕もの5場の芝居を組み立てて週末の清瀬療養所でテストしてしまったことです。3人のメンバーですべてをやるので大変忙しい。出し物は、源氏店、名月赤木山、それに新国劇風の立ち回りがつくという猿之助も真っ青の奮闘公演でした。

昭和38年というのは、どのような時代であったか、ほとんどそらで思い出せることはないのですが、手元に残っている翌年、つまり昭和39年の正月に行った校内寄席のチラシにサブタイトルとして「ケネディ大統領ならびに力道山追悼公演」とあるので、お2人の亡くなったのが昭和38年ということなのでしょう。そうです、東京オリンピックの前の年。もうひとつ、本題の沖縄巡業の途に向かう我々の一行を東京駅に見送る関係者の掲げたのぼりに「よしのぶちゃんを探そう!」と書いてありましたから、当時「吉展ちゃん事件」があった。そういう時代であったことがわかります。ちなみにこの頃の日本の首相は池田勇人氏で、「沖縄が帰るまでは戦後は終わらない」と語った佐藤栄作氏は次の首相です。

東京発沖縄行き:

いま言った「東京駅から沖縄へ向かう」、これが第一、現在では考えられません。昼前の東京駅から西鹿児島行きの寝台急行「霧島」、それに乗って一昼夜かけて翌日の昼過ぎに鹿児島へ到着するのが長い旅の始まりでした。途中下関で切り離される車両に乗っていて、大きな荷物を持って大移動した覚えがありますから、本当に寝台車であったかどうか、いまではわかりません。鹿児島に着いて、列車を降りたわたし達は7月中旬の暑い夏の日差しの中で、夕方乗船する「ひめゆり丸」の船体がきらきら輝いているのをぼんやりと眺めていました。「ひめゆり丸」は琉球海運の新造船で那覇から鹿児島へ初航海した復路に我々が乗り込んだようです。船室は当然ながら船底の最下等、それでも新造船の気持ちよさを感じました。

鹿児島港を出てしばらくは穏やかで、夏休みの宿題など初めが肝心などと先輩に言われて教科書を開いた記憶がありますが、すぐに外海へ出たらしくゆるく大きく船がゆれ始めると、もうそれどころではありません。船といえば横浜の遊覧船しか知らなかった身の上に何が起こっているのか見当がつきません。おそるおそる甲板に出て黒い海を眺めると、波というのかうねりというのか「ダブーリ・ダブーリ」とうごめくさまは誠におそろしく手すりにもたれて階段を船底までもどると床にごろごろ、夕食なども何が出たかは覚えていませんが、カレーライスかチャーハンかチキンライス、とにかくお皿1枚とスプーン1個で済ませた後は、ひたすら船酔いに耐えるばかりの一行でした。

途中寄った港は沖永良部島あたり、夜なのでよく見えませんが。船のゆれがそのときだけ少し和らいだので港の入ったのがわかりました、ここには岸壁がないのか、船が大きいのか、はしけによる上下船が行われていました。

那覇の港へついたのは、からすカーで夜が明けた早朝、「おきなワー」、「おきなワー」という声で目を覚ました、なんて言ってみんなを笑わせたのは、巡業から帰ってきてからで、本当はお昼少し前。先乗りをしていたマネジャーの出迎えで那覇市内の旅館に着いて、さっそく昼飯をだされ、まだ貴重だったバナナが山盛りに出たのをおぼえています。

沖縄本島にて:

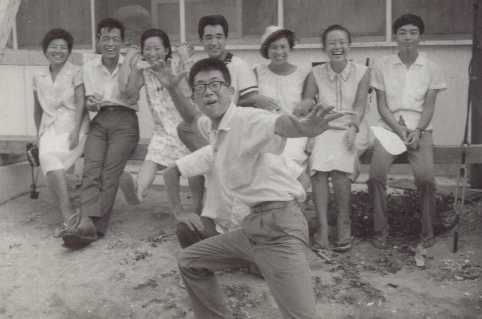

その夏、沖縄は雨が降らず水不足。水の替りといっては何だけれど、コーラというものを初めて飲んだのは那覇の町でした。那覇で何をしていたか今となっては思い出せませんが、7日くらいは留まっていたのではないないでしょうか。那覇へ着いた翌日、放送局へ行いきました。琉球放送という会社が本土から学生がきたからテレビに出してやろうという。多分、先乗りしていたマネジャーが話をつけてきたのか、出発前に手紙でも出して売り込んだのでしょう。今思うと、よくやってくれたのだなあと感心するものの、当時はそういう先輩達の準備、折衝の苦労はまったく知らず、ただ本能的に、どこかで芸ができればよいと思っていました。断片的なシーンとしては、実務学園という名の施設(少年更生施設?)で同じような年格好の少年達の前で「雑俳」(ざっぱい)という落語をやったときの写真が残っています。

当時は那覇、コザ(現沖縄市)、名護、糸満など沖縄の各地に「琉米会館」というりっぱな公会堂がありました。多分、アメリカが琉球政策のひとつとしてあちこちに作った福祉施設なのでしょう。これが、われわれの公演場所になりました。これらの琉米会館で毎日公演をして歩きました。今でも鉄道のない沖縄での移動はいつもバス、舗装のされてない道路もあって、暑い砂ぼこりの中を走っていき、青い海がみえるとホッとしたものです。荷物運びが主担当の最年少団員であった私は、ただ言われるままについて行ったので経路とか、バス代とか何も心配した記憶がありません。琉米会館のほかでは、公民館や学校の講堂も公演の会場になっていました。

公演はいつも音楽隊の「都の西北」で幕を開けました。団長の挨拶と司会で、しばらくは音楽隊の演奏が続きます。クラリネットをフィーチュアーした「鈴かけの路」、マンボ・ナンバー・ファイブなんかもやってました。次にお能の仕舞が登場します。演目は「清経」だとか「敦盛」、「羽衣」などから選んでいました。さらに音楽隊の中からソロまたはデュエットで小曲が演奏されます。ギターとフルートで演奏する宮城道雄作「春の海」なんかが受けていました。そのあとはきれいどころ?による日本舞踊です。花柳流の隣の「青柳流」なんていう紹介で会場を和やかにします。ここで、いよいよお目当て、落語の番になります。通常は先輩が交互に出演し、こちらは次の寸劇にそなえて楽屋待機です。漫才もやりました。「梅雨はあったほうがよいか、ないほうがよいか」、「あったほうがよい、傘屋さん」「ないほうがよい、貸しボート屋さん」、「どちらでもよい、地下鉄運転手」、「わからない、気象庁」なんて、今思い出してもおかしい。最後の大喜利は寸劇、ここではフィナーレといった感じで、エネルギーを爆発させます。3人で舞台せましと駆け回り会場を爆笑のうずに巻き込みます。公演は2時間半くらい、全員が舞台に並んで終演の挨拶をするころにはくたくたになっていました。

沖縄本島でのメインエベントはさっき言った琉球放送でのテレビ生中継でした。テレビの放送時間は全体を40分ほどにまとめるために、出し物は厳選され、私は脚だけの出演となりました。「脚だけ」と聞いて何だと思いますか、私の出番は「とっくり」というインチキ奇術で足袋をはいた脚をとっくりの上に乗せて上からぎゅっと押さえている、とっくりを倒さないで下に敷いた手ぬぐいをさっと抜くという、世界的な大奇術で、ボリショイサーカスのとなりのションボリサーカスでやっております、などと口上を言った先輩が2度3度試みますが、「抜けるわけがないんで、馬鹿がちょうしにのっておりますから」という下げになります。あまりいい役ではありませんが、受けたときはやっぱりうれしいものです。

公開生中継の会場となった琉球放送のホールには大勢の那覇市民がつめかけたので、放送終了後、大サービスで寸劇を50分もかけてみっちりやったところ、これが馬鹿受けで、放送局のディレクターも「こっちを放送すればよかった」と言ったとか。その晩は先輩達は上機嫌でビールを飲みに行くという。私も付いていって、初めて大ジョッキを飲まされてしまいました。

宮古島へ:

沖縄本島の公演を打ち上げた一行は次に宮古島に向かいます。当然、船の旅ですが、昼の便だったか夜の便だったか覚えていません。この後も含めて船に何度も乗ったので記憶がごっちゃになっています。朝乗船して夕方についたか、夕方乗って朝ついたか、どちらにしてもそんな距離でした。宮古島では平良という港から上がると、土地の関係者のかたが港で待っていていろいろとお世話をしてくれました。これも先乗りマネジャーの仕業であったか知れません。特にお世話になったのは何とかさんという(名前もわすれてしまいましたが)材木やさんで台湾方面との貿易を手広くやっているとのこと。この方のお宅で全員が夕食をご馳走になりました。食べきれないほどのお魚や肉料理で、泡盛を一升瓶からだされて、まだお酒になれていない私は完全に悪酔いをしてしまいました。いまでも泡盛は苦手です。

宮古島でも4・5日公演をしたと思います。寝泊りしたのは上記の材木やさんが所有している町外れの芝居小屋の屋根裏部屋でした。朝遅くまで寝ていると回りが騒がしくなって目がさめます。部屋の窓から下をみると、なんとこれが客席にいっぱいの人です。ぼんやり覗いて見ていると、琉球民謡の踊りが始まり、後半は組み踊りというのでしょうか、唄と音楽の入った芝居が演じられて観客は拍手喝采をしています。芝居のせりふはすべて方言だからまったく見当がつきません。いちど材木やさんが訪ねてきて、そばで説明してくれたことがありました。芝居はどうやら悪代官が恋仲の男女に横恋慕して娘を取り上げようとするのを若者が助けを借りて懲らしめるという内容のようです。クライマックスに近づいて、しばらく離れ離れになるらしい恋人同士が「さんねんみちち」、「さんねんみちち」といいます。これが「三年三月(さんねんみつき)」のことだと聞いてびっくり、毎日毎晩、へやに戻ると下の劇場では「さんねんみちち」です。一行の間で「さんねんみちち」が流行ったことは言うまでもありません。刷り込みは恐ろしいもので、いまでも時たま沖縄・八重山の唄や踊りがテレビで放送されるとあの屋根裏部屋を思い出してうっとりと画面を眺めています。

宮古島でもうひとつ忘れられないのは、破産宣言をしたことです。当時、日本からの外貨(米ドル)持ち出しは制限されていて、100ドルくらいが限度でした。もっとも制限がなくともアルバイトと親からの小遣い合わせて30ドルくらいしか持たずに出かけた上、那覇のお土産やで、珍しいからといって世界最大の蛾といわれる「与那国蚕(よなぐにさん)」の標本に20ドルほど払ってしまったので、宮古島に着いたときは早くも3ドルくらいしか残っていません。もう一人の先輩も母親に50ドルの琉球がすりを買った(こちらの方がいくらかまともではある)とかで、2人そろって唐人のお尻「からっけつ」、という状態で、事の次第を団長に打ちあけて、以後、経済的には完全に居候状態となり、帰国後、親に頼んで概算返済をするまで金銭面では肩身の狭い思いでした。あまり苦痛も感じなかったのですが、宮古島の白さんご礁の海岸でぼんやりと海を眺めていた記憶はあります。

石垣島へ:

宮古島に5〜6日いたあと、一行は石垣島を目指します。これは昼間の船旅でした。朝、平良港を出航して夕方、遠くの方にぽつんと見えた石垣島の島影を凝視しながら、次第に大きくなって、間近になると船の進行とともに島の形が変っていき、最後に石垣港に入るところまでをじいっと見ていた記憶があります。石垣島へ上陸したときも、土地の何とかさんというおじさんが待っていて、われわれを食堂に連れて行きました。魚の煮付けと味噌汁にご飯という食事の内容を覚えているのは、食事のあと、これが一行の誰もが期待していた「おごり」ではなく、各自が代金を支払うことになったときの落胆が印象的であったからでしょうか。もともと、おじさんに悪意はなく、期待したこちらがずうずうしいといえばそれまでです。

私たちの石垣島の宿となったのは、よくはわかりませんが、何かの廃屋でしょうか、「ただ」で泊まれるところをさっきのおじさんが世話してくれたのか、とにかく、夜露をしのぐことはできました。このうちはなかなか印象的でした。トイレの戸がしまらない。なかに入っているひとは絶えず扉を片手で押さえて用を足さなくてはなりません。たてつけが悪いのかと思って力いっぱい開けたら、中から人が一緒に飛び出してきたということもありました。天井にはヤモリが張り付いています。夜になって蚊取り線香を焚くとヤモリが気絶して落ちてくるなんてこともあったのです。いちはやく破産宣言をしてしまったわれわれ2人でしたが、他の団員の懐具合も良くないようでした。出発前に、コネを頼って団長が調達したカレーラーメン50食が毎日の主食になり、作るのは女性団員で、南の島の自炊生活が展開されました。

石垣島には川平湾(かびらわん)という世界遺産になったさんご礁の美しい入り江があります。どう工面してか、貧しい中でそんなとこへも出かけました。水の中にはいろとりどりの熱帯魚が泳いでいました。別の砂浜へも出かけました。ここは遠浅ときいていましたが、行けどもいけども水が膝までしかありません。1キロも沖に行ってから、しょうがないので横に寝そべって海水浴をしたなんてこともありました。この海岸ではマネジャーが電気くらげにさされるという御難まであったのです。島内での公演は3ヶ所ほど、公民館の裏には沖縄でうたき(御嶽)というのでしょうか、神秘的な森が広がっていて、神域になっているようでした。そんなところでも、「都の西北」で幕が開き、大寸劇で終演となる演芸団の公演は地元のひとびとの人気を集めました。

そんな折に、石垣島で最大というかひとつしかない、丸映館(まるえいかん)という劇場で昼夜2回興行の有料公演を依頼されました。後にも先にも有料公演はこの丸映館だけです。

丸映館の公演が決まると、石垣市内の有線放送で朝からその宣伝が流されます。誰かが調達したのでしょう。「都の西北」が流れ、音楽にかぶせて「皆様お待ちかね、学生演芸界の最高峰、W大学演芸団が本島に参りました。公演は8月X日(何日だったか?)1日間、昼夜2回の興行です。この機会をお見逃しないよう。ご家族ご近所お誘いあわせて丸映館にお出でください」ってなことを街角のスピーカーがしゃべっています。何だか有名人になったような気持ちがしましたが、あいかわらず廃屋での自炊生活は続いていました。当日、入りはどうかと心配するまでもなく昼の部、夜の部ともにぎっしり満員。寸劇もいつも以上に力が入って馬鹿受けしたのはもちろんです。終演後、市会議員の方が見えて労をねぎらったあと、「今日は島の知識人がすべて集まった」と言われたのにはおどろきました。しばらくは「知識人」が合言葉となりました。有料公演の契約はどうなっていたのか知りませんが、あれだけ入ったのだからと期待しました。先輩達が相談して、隣の西表島へ渡る費用が出来たというので予定になかった西表島へわたることになりました。

石垣島では廃屋の宿舎で夜はテレビもラジオもありません。仕方ないのでめいめい、思い思いに自分の芸の練習などしていました。ときどきイモリが落ちてくるのを注意しながら、こちらも口をうごかしていると、脇でいろいろな楽器がピーとかプーとかやっている中で、津田さんのギターが特に親しみを感じられて、レコードやの犬のように首をかしげて聞いているといろいろな曲を演奏してくれました。「アルハンブラの想い出」というタレガ作の名曲を初めて聞いたのもこのとき。「帰ってから家へおいで、教えてやるから」といわれたのが縁となり、その後、プロのギタリストになった津田さんの家に何度も行きました。

石垣島には S薬局という薬やさんがあって、ご子息がW大に在籍しているご縁で一度昼食にお呼ばれしました。何かと用事のある先輩達と違い、ヒマな私が早目に S薬局を訪問するとちょうどころあいの年頃の娘さんがいて、名前を K代さんという。これが美しいひとで、先に来てしまった私を2階の海の見える部屋へ連れて行って、「あれが黒島、あちらが何とか島」などと指差して教えてくれる。年頃といい、姿かたちといいすっかりまいってしまいました。そのあと、彼女のお父上、から教わった「ほーいちょーが節」という民謡はいまでも歌うことができます。

ありからありおる うふつくいぬゆー うちなむ やいまん てらしょうり

ほーい ちょーが

という歌詞で、「東から上がってくる大きなお月様よ、沖縄も八重山も照らしてくださいね」という意味だそうです。これをさっきの娘さんと一緒に「ほーい ちょーが」と唄っているところへ先輩達がどやどやと踏み込んで?きたものだから、今とちがっていじめられはしませんが、そうとうしつこくからかわれて、次第に当人同士もその気になってきたというのも何かのお引き合わせ。彼女とは石垣港で泣き別れ(おおげさではない!)。その後風の便りに K代さんが「ミス石垣島」になったという。たしか、お父上の Sさんが手紙で知らせてくれて、その手紙には「無事大学を卒業された暁には、是非石垣へお出でくだされたく」なんて書いてあったのをみると、ことによるとことによったかなあ、など今気がついても遅い。まあいいか。

西表島まで:

石垣島の丸映館の興行収益で急遽決まった西表島公演。石垣島から西表島へは漁船を改造したようなチャータ船で向かいましたが、途中がほとんどさんご礁の海で、透明な海中にはさまざまな魚が良く見えます。ときどき船が「がりがり」というのはさんご礁で船底をこすった音。2時間たらずで西表島につくと、ここはまるでジャングルのようです。当時イリオモテヤマネコも発見されていません。わずかな住民は水牛をつかって水田を耕しています。主要な産業はパイナップルで、最大、唯一の工場はパイナップルの缶詰工場。そのパイナップル工場の従業員宿舎がわれわれの泊まる場所でした。西表島では島内の部落で1回、パイナップル工場の慰安会で1回の計2回の公演で3日くらいで滞在しました。ある朝、パイナップル工場の賄いのおばさんが脚に包帯をしていました。聞いてみたら前の晩に道を歩いていてハブに噛みつかれたというので、びっくり、「沖縄ではハブのいる島と居ない島があると聞いていましたが、西表島は「いる島」なんだ」という恐怖が団員にひろがり、それでものんきに「I have been had by habu」なんて訳のわからない英文をつくって喜んでいたものです。

帰り船の中で:

石垣港で泣きの涙の別れをしたあと、一度那覇へ戻って、大阪港行きの関西汽船に乗り込んだわれわれを沖縄は簡単に手放してくれませんでした。午後の早い時間に出航した関西汽船の神戸、大阪行きの船は往きの「ひめゆり丸」よりもひとまわり大きい「何とか丸」(これも忘れてる)もしかしたら黒潮丸、あれ、黒潮丸っていうのは伊豆大島行きの東海汽船だったかな。まあいいや、大勢に影響のないことですから。この黒潮丸が那覇の港を出港して2時間ほどたった夕暮れ時、台風の接近で海上の天候が悪いので停泊します、というアナウンスで沖縄本島中部の西海岸のどこかの入江ににどっかと停まってうんともすんとも動かなくなってしまいました。そのまま2昼夜そこにいて3日目にようやく動き出しました。2日も停まっているくらいなら那覇へ戻って出直せばよいものをと思いましたが、向うにも事情があったのでしょう。

入江にいる間、波はそれほどでもありませんが、とにかく暑いのです。船底の船室にはいられないからアリが蜜を求めるようにみんな甲板にでてぼんやりしています。このときです。「W大の方ですか」といって話し掛けてきた少女が名護の琉米会館でわれわれの公演をみたといいます。高校生の彼女は小学生の弟をつれて神戸のおじさんのところへ遊びにいくところだというのです。夜になって少し涼しくなってくると、親切な私は下の臭気むんむんたる船室へいって先輩のものと思われる毛布を2枚持って上がり、彼女に気前良く提供しました。彼女は喜んで最大限の感謝を示しましたが、毛布が足りないことがわかった先輩からきびしく追及されて、「実は」ってんで、彼女の一件もばれてしまいました。このことは今にいたるまで、昔の仲間があつまると酒の肴に格好のエピソードとして蒸し返されています。悪いことはできません。

ようやく三日目の夜に船が動き出すと1日がかりで夕方、奄美大島の名瀬港へ入港しました。停泊時間は3時間くらいあるという。どこをどう工面したか、先輩の持っていた円が使えたからでしょうか、名瀬のお寿司やへいって握りずしを食べる中に当然のようにお金のない私も混じっていました。「うまい、ありがたい」と思わず感涙にむせんだのを覚えています。

名瀬港でのつかの間の幸せが過ぎるとふたたび地獄のような船の旅がはじまりました。このころになると皆、思い思いの場所を求めて船内をさまよっており、へさきの先端にあるネットの中で寝ていた高野さんから借りた推理小説の本を片手に持って甲板を歩いていて、船がゆれたはずみに海に放り投げてしまったことなどもいまなら話せます。最終的には最上甲板の特別室の紳士とどこをどうやってか親密になった先輩の手引きでソファー・テーブルに冷蔵庫つきの特別室に入り込み、極楽のような生活を手に入れて四国沖の荒波を乗り切ることができました。こうして神戸にたどり着いたのは那覇をでてから6日目の朝でした。

船が神戸にたどり着くと、もう1時間も早く陸に上がりたい一心のわれわれはそこで船を下りて神戸駅から東京を目指しほうほうの体でおのおのの家路をたどったというお粗末。

いまこれを書いてみて改めて思い出したこともあり、大変な旅をしたものだと思います。

純真な?高校生が世の中のこと、人間のこと、自然のことなどを一辺に味あわされ、いろんな意味で大人に近づいていった、凝縮された体験をした1ヶ月でありました。

以上

2000.6.11記す