あちこち歩き:

え〜、今年もドイツへまいりました。今回はライプツィヒで行われたバッハ音楽祭の合間に、バッハにゆかりのドイツ中部、チューリンゲン地方の街々を歩いて来ました。

フランクフルトから東、ライプツィヒに向かう道はゲーテ街道と呼ばれています。今回訪れたアイゼナハ、エアフルト、アルンシュタット、ワイマルの街はいずれもチューリンゲンと呼ばれる地域にあたります。街の位置を下の地図でご覧下さい。皆様ご存知の都市との位置関係を付け加えますとアイゼナハの南西にフランクフルトがあり、ライプツィヒの北北東にベルリン、同じライプツィヒの東南東にドレスデンがあります。 *ワイマルはヴァイマルと表記される場合もあります  *この地図はGoogleマップを使用しました 1749年にフランクフルトで生まれたゲーテがライプツィヒ大学で学び、ワイマルで活躍したことに因んで名づけられた「ゲーテ街道」ですが、1685年生まれのバッハが多くの足跡を残しており、さらに200年ほどさかのぼる1483年生まれのルターも主にこの地域を中心に活動しています。

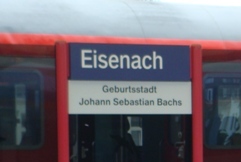

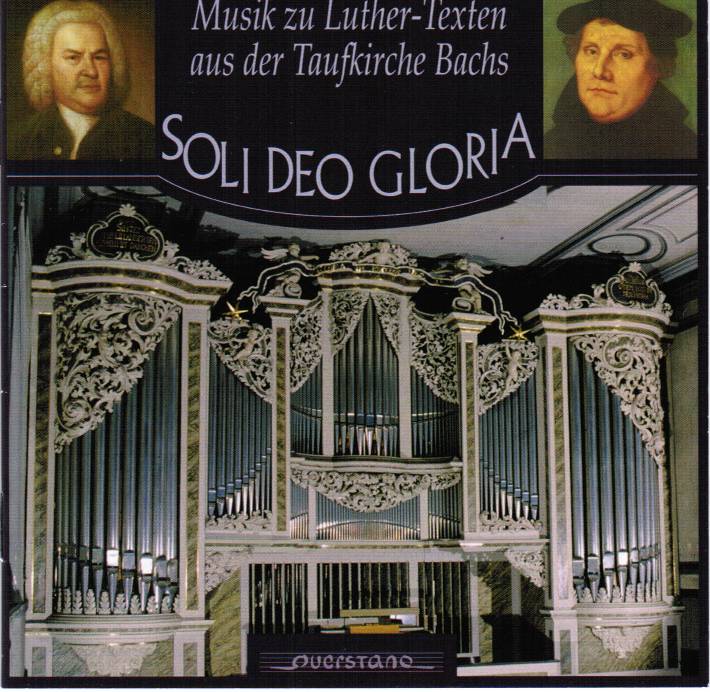

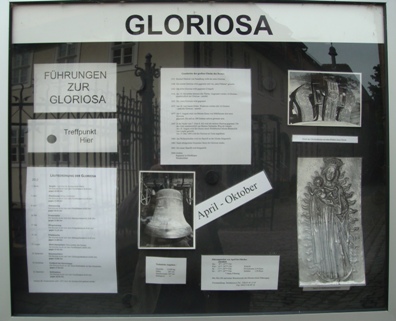

1.ライプツィヒからアイゼナハへ ライプツィヒにある聖トーマス教会はバッハがカントール(音楽監督兼合唱指導)を勤め、1750年に亡くなった後、現在は教会の祭壇に埋葬されている終焉の地ですが、そのライプツィヒから西へ  特急で1時間40分のところにあるアイゼナハはバッハ生誕の街です。アイゼナハの駅のホームには「J.S.バッハ生誕地」と記した看板があります。まずはアイゼナハの街から歩いてみましょう。駅の外に出るとすぐ前方に古い街の門、「ニコライ門」が見えます。駅から街の中心部へは10分とかかりません。ニコライ門をくぐったところは広場になっていて、宗教改革を行ったマルチン・ルターの銅像が建っています。ルターもアイゼナハにとって大切な人物です。街の中心部、市庁舎前の広場にはルターが説教を行い、 特急で1時間40分のところにあるアイゼナハはバッハ生誕の街です。アイゼナハの駅のホームには「J.S.バッハ生誕地」と記した看板があります。まずはアイゼナハの街から歩いてみましょう。駅の外に出るとすぐ前方に古い街の門、「ニコライ門」が見えます。駅から街の中心部へは10分とかかりません。ニコライ門をくぐったところは広場になっていて、宗教改革を行ったマルチン・ルターの銅像が建っています。ルターもアイゼナハにとって大切な人物です。街の中心部、市庁舎前の広場にはルターが説教を行い、  バッハが洗礼を受けたという聖ゲオルグ教会があります。その裏手の路地に見える木組みの建物が、この街でラテン語を学んだルターが下宿をしていた家で、ルターハウスと呼ばれて公開されています。ルターハウスではこの街におけるルターの足跡とともに1500年代のこの地方の暮ら  しを紹介する展示を見ることが出来ます。ルターハウスから小さな坂を上って下りかけたところに、バッハの銅像が建っていて、そばの建物がバッハハウスと呼ばれるバッハ一族にゆかりの家と隣接する展示館です。菩提樹の木陰に憩うバッハ像にご挨拶してからバッハハウスの展示館に入ると視聴覚機器を駆使した立体的な映像やブランコ型のリスニング装置でのオーディオ再生を使ってバッハの音楽を楽しむことが出来ます。バッハの足跡を示すさまざまな資料に加えて、当時の楽器が豊富に展示されており、時間を決めて係の人が説明とともに古楽器を演奏してくれるのも見逃せないパーフォーマンスです。 しを紹介する展示を見ることが出来ます。ルターハウスから小さな坂を上って下りかけたところに、バッハの銅像が建っていて、そばの建物がバッハハウスと呼ばれるバッハ一族にゆかりの家と隣接する展示館です。菩提樹の木陰に憩うバッハ像にご挨拶してからバッハハウスの展示館に入ると視聴覚機器を駆使した立体的な映像やブランコ型のリスニング装置でのオーディオ再生を使ってバッハの音楽を楽しむことが出来ます。バッハの足跡を示すさまざまな資料に加えて、当時の楽器が豊富に展示されており、時間を決めて係の人が説明とともに古楽器を演奏してくれるのも見逃せないパーフォーマンスです。 翌日はアイゼナハの街の背後の山にそびえるヴァルトブルク城に登ってみました。アイゼナハの駅からお城のすぐ下までバスで行くことが出来ます。ヴァルトブルク城は世界遺産になっている名城で、1067年からの築城といわれています。城は下から見上げても、登って間近に見ても外観が美しいだけでなく、数々の逸話に彩られた歴史的にも重要な山城です。城内の案内ツアーは下の入口から入って、この地域の歴史と築城の経緯が語られます。中世の吟遊詩人の歌合戦が行われた広間もあり、後にワグナーが歌劇「タンホイザー」の舞台としたことはよく知られています。さらに城一番の大広間「祝宴の間」を見て、1時間ほどのツアーが終ります。ところで肝腎のものをまだ見ていません。マルチン・ルターが宗教改革で迫害を受けた時に、土地の領主の計らいでこの城の一室にかくまわれ、そこで聖書 翌日はアイゼナハの街の背後の山にそびえるヴァルトブルク城に登ってみました。アイゼナハの駅からお城のすぐ下までバスで行くことが出来ます。ヴァルトブルク城は世界遺産になっている名城で、1067年からの築城といわれています。城は下から見上げても、登って間近に見ても外観が美しいだけでなく、数々の逸話に彩られた歴史的にも重要な山城です。城内の案内ツアーは下の入口から入って、この地域の歴史と築城の経緯が語られます。中世の吟遊詩人の歌合戦が行われた広間もあり、後にワグナーが歌劇「タンホイザー」の舞台としたことはよく知られています。さらに城一番の大広間「祝宴の間」を見て、1時間ほどのツアーが終ります。ところで肝腎のものをまだ見ていません。マルチン・ルターが宗教改革で迫害を受けた時に、土地の領主の計らいでこの城の一室にかくまわれ、そこで聖書 の翻訳を行ったという事実は私でも知っているほどです。それは1521年から1522年にかけて約10カ月であったといわれています。そのルターの部屋(ルター・シュトゥーベ)はルター関連の資料が展示された部屋を出て渡り廊下を渡ったところにあります。話に聞いていた木の机と椅子、悪魔が妨げに来た時にインク壷を投げつけたために出来た壁の傷、日ごろ足置きに使っていたという大きなクジラの骨が置かれた部屋をみて、ルターに思いをはせながら城外に出ました。城の周りはうっそうとした森に囲まれています。隣接するホテルのテラスでアイゼナハの街や遠くに続くチューリンゲンの森を眺めながら、この地方独特の焼きソーセージでビールを飲むのは仕合せなひと時でした。 の翻訳を行ったという事実は私でも知っているほどです。それは1521年から1522年にかけて約10カ月であったといわれています。そのルターの部屋(ルター・シュトゥーベ)はルター関連の資料が展示された部屋を出て渡り廊下を渡ったところにあります。話に聞いていた木の机と椅子、悪魔が妨げに来た時にインク壷を投げつけたために出来た壁の傷、日ごろ足置きに使っていたという大きなクジラの骨が置かれた部屋をみて、ルターに思いをはせながら城外に出ました。城の周りはうっそうとした森に囲まれています。隣接するホテルのテラスでアイゼナハの街や遠くに続くチューリンゲンの森を眺めながら、この地方独特の焼きソーセージでビールを飲むのは仕合せなひと時でした。 ヴァルトブルク城の山を降りて、前述の聖ゲオルグ教会を訪れます。教会に入るとすぐのところにバッハの銅像があります。バッハハウス前の銅像とは違うポーズです。今回の旅行ではあちらこちらでバッハの銅像を見ましたが、この教会のマントを羽織った姿の黒光りしているバッハ像は独特で印象に残りました。バッハ像の斜め後ろの壁にはプレートが掲げられていて、「1685年3月23日、J.S.Bachがこの教会で洗礼を受けた」と記されています。教会の祭壇前に置かれた鉢はバッハ受洗時のものだそうです。この教会はその正式名称「新教ルター派聖ゲオルグ教会」が示すようにルターとも大きな縁でつながっています。ここで洗礼を受けたバッハも当然ルター派の新教(プロテスタント)信者として教会音楽の世界に入って行ったことが容易に伺われます。教会の中に入って祭壇と反対側、後の上部には立派なパイプオルガンがあります。1524年に起こった農民戦争で一度破壊された後、1560年に再建され、バッハ一族の者が多くオルガニストを勤めて来たということですから、大バッハもこれを演奏したことがあると考えてよ ヴァルトブルク城の山を降りて、前述の聖ゲオルグ教会を訪れます。教会に入るとすぐのところにバッハの銅像があります。バッハハウス前の銅像とは違うポーズです。今回の旅行ではあちらこちらでバッハの銅像を見ましたが、この教会のマントを羽織った姿の黒光りしているバッハ像は独特で印象に残りました。バッハ像の斜め後ろの壁にはプレートが掲げられていて、「1685年3月23日、J.S.Bachがこの教会で洗礼を受けた」と記されています。教会の祭壇前に置かれた鉢はバッハ受洗時のものだそうです。この教会はその正式名称「新教ルター派聖ゲオルグ教会」が示すようにルターとも大きな縁でつながっています。ここで洗礼を受けたバッハも当然ルター派の新教(プロテスタント)信者として教会音楽の世界に入って行ったことが容易に伺われます。教会の中に入って祭壇と反対側、後の上部には立派なパイプオルガンがあります。1524年に起こった農民戦争で一度破壊された後、1560年に再建され、バッハ一族の者が多くオルガニストを勤めて来たということですから、大バッハもこれを演奏したことがあると考えてよ いのでしょう。前の日に訪ねたバッハハウスの売店で求めて来た「ルターの詩によるバッハ作品集」というCDのジャケットにもこのオルガンの写真があります。ルターハウスにもリュートやギターなどの楽器が展示されていたようにルターは音楽を好み、家族と楽しむ一方でたくさんの讃美歌を作りましたが、後にバッハが教会カンタータを作曲する時に採り入れたものがかなりあるといわれていますが、このCDはそのことを具体的に示す格好の資料です。CDのタイトルに名前が記されているだけでなく、ゲオルグ教会のオルガンとともにバッハとルターの肖像が並んでいることも、この街ならではのよいお土産となったことを喜んでいます。下の2枚の写真は聖ゲオルグ教会の内部とバッハ受洗のプレートです。 いのでしょう。前の日に訪ねたバッハハウスの売店で求めて来た「ルターの詩によるバッハ作品集」というCDのジャケットにもこのオルガンの写真があります。ルターハウスにもリュートやギターなどの楽器が展示されていたようにルターは音楽を好み、家族と楽しむ一方でたくさんの讃美歌を作りましたが、後にバッハが教会カンタータを作曲する時に採り入れたものがかなりあるといわれていますが、このCDはそのことを具体的に示す格好の資料です。CDのタイトルに名前が記されているだけでなく、ゲオルグ教会のオルガンとともにバッハとルターの肖像が並んでいることも、この街ならではのよいお土産となったことを喜んでいます。下の2枚の写真は聖ゲオルグ教会の内部とバッハ受洗のプレートです。  このあと、近くのチューリンゲン博物館を見て、1時間ほど市内を散策してホテルに戻りました。背後のバルトブルグ城から続く丘に囲まれたこの街は、少し歩くと坂道になります。とある教会の傍らで、説明板を覗きこんでいると、女の子を連れて通りかかったお父さんが「こんにちわ」と日本語で声を掛けてくれたのは嬉しかったです。 2.アルンシュタットからエアフルトへ アイゼナハに2泊してからエフハルトへ向かいました。アイゼナハからエアフルトへは特急で30  分足らずです。エアフルト駅のインフォメーション(案内所)で今日の目的地、アルンシュタットへの行き方を教えてもらいました。アルンシュタットの街の案内パンフレットも貰うことが出来たので大助かりです。アルンシュタットへはエアフルトからローカル線(EB:エアフルト鉄道)で15分です。アルンシュタットは青年期のバッハが18歳で街の新教会のオルガニストとして音楽家としての活動を開始したところです。ここの市庁舎前広場には青年バッハの像があると聞いていましたので、先ずそれを見たいと思いました。駅前に出るとタクシーが1台だけいたので、それに乗って「市庁舎前まで行って下さい」というと、5分ほどでバッハ像の前に車を着けてくれました。「これを見たかった」というとタクシーの運転手がにっこり笑いました。ここのバッハ像は各地のそれが「偉大な」という形容詞にぴったりの立派なものであるのに対して、若々しくユーモラスで、この街に3年ほどいた間にいくつかのトラブルを起こしたという、青年バッハの荒削りな姿が伺われて微笑ましいものです。 分足らずです。エアフルト駅のインフォメーション(案内所)で今日の目的地、アルンシュタットへの行き方を教えてもらいました。アルンシュタットの街の案内パンフレットも貰うことが出来たので大助かりです。アルンシュタットへはエアフルトからローカル線(EB:エアフルト鉄道)で15分です。アルンシュタットは青年期のバッハが18歳で街の新教会のオルガニストとして音楽家としての活動を開始したところです。ここの市庁舎前広場には青年バッハの像があると聞いていましたので、先ずそれを見たいと思いました。駅前に出るとタクシーが1台だけいたので、それに乗って「市庁舎前まで行って下さい」というと、5分ほどでバッハ像の前に車を着けてくれました。「これを見たかった」というとタクシーの運転手がにっこり笑いました。ここのバッハ像は各地のそれが「偉大な」という形容詞にぴったりの立派なものであるのに対して、若々しくユーモラスで、この街に3年ほどいた間にいくつかのトラブルを起こしたという、青年バッハの荒削りな姿が伺われて微笑ましいものです。 市庁舎隣の案内所で街の地図を手に入れて、すぐ傍のバッハ教会(バッハ当時の新教会がいまはこう呼ばれています)に入りました。この教会のオルガンはバッハの赴任直前に作られ、試奏を頼まれたバッハがその縁でオルガニストになったという由緒のあるものです。教会の内装にマッチした綺麗なオルガンを写真に撮らせてもらいました。教会の人はとても親切で、祭壇前のベンチにしばらくジィーと座っていると、日本語で書かれた、教会とオルガンそしてバッハの足跡を記した説明書のコピーを持ってきてくれました。ここのオルガンでの演奏が収録された2枚のCDがあるというので、それを購入し 市庁舎隣の案内所で街の地図を手に入れて、すぐ傍のバッハ教会(バッハ当時の新教会がいまはこう呼ばれています)に入りました。この教会のオルガンはバッハの赴任直前に作られ、試奏を頼まれたバッハがその縁でオルガニストになったという由緒のあるものです。教会の内装にマッチした綺麗なオルガンを写真に撮らせてもらいました。教会の人はとても親切で、祭壇前のベンチにしばらくジィーと座っていると、日本語で書かれた、教会とオルガンそしてバッハの足跡を記した説明書のコピーを持ってきてくれました。ここのオルガンでの演奏が収録された2枚のCDがあるというので、それを購入し て教会の外に出ました。教会の周りをひと回りしてみると外観もどっしりした立派な教会です。ちょうどお昼の時間になりましたので、近くの郷土料理レストランでお奨めのチューリンゲン風焼きソーセージにマッシュポテトとザワークラウトを食べて、時間の許すまで街を歩きました。最後にお城の博物館でバッハ関連の展示を見ました。説明によると先ほど市庁舎前の広場で見た青年バッハ像は1985年のバッハ生誕300年祭にお披露目されたようです。博物館にはこのほか、この地方の生活や文化を示す展示物が豊富にありました。この街に来た時はタクシーで旧市街地へ連れて来てもらいましたが、それほど大きな街ではないことが分かりましたので、帰りは地図を見ながら歩いて駅に戻りました。 て教会の外に出ました。教会の周りをひと回りしてみると外観もどっしりした立派な教会です。ちょうどお昼の時間になりましたので、近くの郷土料理レストランでお奨めのチューリンゲン風焼きソーセージにマッシュポテトとザワークラウトを食べて、時間の許すまで街を歩きました。最後にお城の博物館でバッハ関連の展示を見ました。説明によると先ほど市庁舎前の広場で見た青年バッハ像は1985年のバッハ生誕300年祭にお披露目されたようです。博物館にはこのほか、この地方の生活や文化を示す展示物が豊富にありました。この街に来た時はタクシーで旧市街地へ連れて来てもらいましたが、それほど大きな街ではないことが分かりましたので、帰りは地図を見ながら歩いて駅に戻りました。再びエアフルトの駅に着いたのは午後4時過ぎでした。予約してあるホテルは旧市街地にあるのですが、駅からさほど遠くなさそうなので、歩いてみると15分ほどでホテルにチェックインすることが出来ました。エアフルトはチューリンゲン州の中心都市で古くから商業で栄えた街だということで  す。その象徴がクレーマー橋で、橋の上、通りの両側に店が並んでいる珍しい造りです。ホテルからすぐのところにそのクレーマー橋がありましたので、2日間のエアフルト滞在中、度々橋を渡ったり、横の道から外観を眺めたりしました。クレーマー橋を渡ったところに市庁舎があり、その前はフィッシュ・マルクト広場です。広場に面した建物の1階はレストランが並んでいて、店の前のテラスにテーブルが置かれています。フィッシュ・マルクトからさらに10分ほど歩くと大聖堂の前のドーム広場に出ます。このあたりがエアフルトの中心でしょう。ここまで確認してエアフルトの第1日目はフィッシュ・マルクトのテラスで軽い夕食を摂ってホテルに戻りました。 す。その象徴がクレーマー橋で、橋の上、通りの両側に店が並んでいる珍しい造りです。ホテルからすぐのところにそのクレーマー橋がありましたので、2日間のエアフルト滞在中、度々橋を渡ったり、横の道から外観を眺めたりしました。クレーマー橋を渡ったところに市庁舎があり、その前はフィッシュ・マルクト広場です。広場に面した建物の1階はレストランが並んでいて、店の前のテラスにテーブルが置かれています。フィッシュ・マルクトからさらに10分ほど歩くと大聖堂の前のドーム広場に出ます。このあたりがエアフルトの中心でしょう。ここまで確認してエアフルトの第1日目はフィッシュ・マルクトのテラスで軽い夕食を摂ってホテルに戻りました。エアフルトの第2日目はホテルのそばのアンガー広場に面したカウフマン教会とその前のルター像を眺めることから街歩きを始めました。アンガー広場からクレーマー橋の上流の橋を渡って  フィッシュ・マルクトへ出て、左に曲がると大聖堂のドーム広場に着きます。ドームと呼ばれる大聖堂は正式には聖マリア・カソリック大聖堂という名前です。もうひとつの巨大な教会、聖セベリオ教会が大聖堂の右側に並んで建っているのはエアフルトの街の景色の中でも壮観です。ともに公開されているので、中に入ってその威容を目に焼き付けました。ドーム広場には横断幕が掲げられていて「クレーマー橋祭り」と書かれています。ちょうどこの日が3日間のお祭りの初日です。そのクレーマー橋のたもとのテラスに戻ってアスパラガスのリゾットを昼食に食べました。ここ数日少し胃が弱っていたので、これはとても美味しく感じられました。元気の出たところで、さきほど大聖堂に入るとき見かけた「グロリオ フィッシュ・マルクトへ出て、左に曲がると大聖堂のドーム広場に着きます。ドームと呼ばれる大聖堂は正式には聖マリア・カソリック大聖堂という名前です。もうひとつの巨大な教会、聖セベリオ教会が大聖堂の右側に並んで建っているのはエアフルトの街の景色の中でも壮観です。ともに公開されているので、中に入ってその威容を目に焼き付けました。ドーム広場には横断幕が掲げられていて「クレーマー橋祭り」と書かれています。ちょうどこの日が3日間のお祭りの初日です。そのクレーマー橋のたもとのテラスに戻ってアスパラガスのリゾットを昼食に食べました。ここ数日少し胃が弱っていたので、これはとても美味しく感じられました。元気の出たところで、さきほど大聖堂に入るとき見かけた「グロリオ サ見学ツアー」に行って見ることにしました。グロリオサというのは大聖堂の塔の上にある大きな鐘で、鐘を揺らして中の振子で音を出す方式の鐘の中では世界一の大きさであるといいます。いまは古くなったため、特別の日だけ鳴らされるそうです。話のタネというよりも単なる好奇心です。13:00の集合時刻に集まった15人ほどの参加者とともに、案内人に付いて塔を登って行き、ところどころで説明を聴きながら最高部のグロリオサに辿りつきました。直径が2m半もあるような大きな鐘です。案内の人がこぶしで叩くと、「グォ〜ン」と鈍い音がしました。実際に鐘の音を聴くことは出来なかったので、大聖堂の売店でCDを買ってきました。大聖堂の後ろにはペータースブルグという大要塞があります。ここへ登るとエアフルトの街が一望のもとに見渡せます。じいっと眺めていたかったのですが、雨がぱらついて来たので一度ホテルに戻りました。 サ見学ツアー」に行って見ることにしました。グロリオサというのは大聖堂の塔の上にある大きな鐘で、鐘を揺らして中の振子で音を出す方式の鐘の中では世界一の大きさであるといいます。いまは古くなったため、特別の日だけ鳴らされるそうです。話のタネというよりも単なる好奇心です。13:00の集合時刻に集まった15人ほどの参加者とともに、案内人に付いて塔を登って行き、ところどころで説明を聴きながら最高部のグロリオサに辿りつきました。直径が2m半もあるような大きな鐘です。案内の人がこぶしで叩くと、「グォ〜ン」と鈍い音がしました。実際に鐘の音を聴くことは出来なかったので、大聖堂の売店でCDを買ってきました。大聖堂の後ろにはペータースブルグという大要塞があります。ここへ登るとエアフルトの街が一望のもとに見渡せます。じいっと眺めていたかったのですが、雨がぱらついて来たので一度ホテルに戻りました。夕食に出かけたのはホテルで教えてもらった、旧市街とは反対の街を丸く包み込む外周道路  に面したチュービンゲン料理のレストランでした。ホテルからは歩いて10分も掛らないところですが、その外周道路(リングと呼ばれています)の傍にに小さな広場があって、何やら胸像のようなものが置かれています。近くへ寄ってみると、JURI GAGARINと記されていました。そうです。旧ソビエト連邦が飛ばした宇宙船に乗った、あの人類初の宇宙飛行士です。もう一度地図をよく見ると、いま渡った外周道路には「ガガーリン通り」という名前が付いていました。エアフルトのあるチューリンゲン州は旧東ドイツであったことを改めて実感しました。15年前に初めてフランクフルトからドレスデン行きの特急でライプツィヒに向かった時、旧東ドイツに入ると景色がモノクロに変わったような印象を受けたのを覚えています。いまは復興が進んでおり、ドイツ国内の他の地域と比べてもそん色ありません。教えてもらったレストランは時間が早やめだったせいか、空いていたので、ゆっくりとチューリンゲン料理のお奨めを味わうことが出来ました。お祭りをやっているクレーマー橋のたもとには特設舞台が出来ているのを見ていましたが、旅も後半に入っているので疲れとるために早めにホテルへ帰って休みました。 に面したチュービンゲン料理のレストランでした。ホテルからは歩いて10分も掛らないところですが、その外周道路(リングと呼ばれています)の傍にに小さな広場があって、何やら胸像のようなものが置かれています。近くへ寄ってみると、JURI GAGARINと記されていました。そうです。旧ソビエト連邦が飛ばした宇宙船に乗った、あの人類初の宇宙飛行士です。もう一度地図をよく見ると、いま渡った外周道路には「ガガーリン通り」という名前が付いていました。エアフルトのあるチューリンゲン州は旧東ドイツであったことを改めて実感しました。15年前に初めてフランクフルトからドレスデン行きの特急でライプツィヒに向かった時、旧東ドイツに入ると景色がモノクロに変わったような印象を受けたのを覚えています。いまは復興が進んでおり、ドイツ国内の他の地域と比べてもそん色ありません。教えてもらったレストランは時間が早やめだったせいか、空いていたので、ゆっくりとチューリンゲン料理のお奨めを味わうことが出来ました。お祭りをやっているクレーマー橋のたもとには特設舞台が出来ているのを見ていましたが、旅も後半に入っているので疲れとるために早めにホテルへ帰って休みました。3.ワイマルからライプツィヒへ エアフルトに2泊してライプツィヒへ戻る途中、ワイマルへ立寄ることにしていました。ワイマルといえば多くの方がゲーテの名を思い浮かべるのではないでしょうか。昨年、フランクフルトで訪ねたのはゲーテの生家でした。ワイマルで長年にわたって宰相を勤めたゲーテはこの地で1832年に亡く  なっています。エアフルトからワイマルまでは鉄道で15分の距離ですが、早めにホテルを出たので朝食はエアフルト中央駅前のパン屋さんで大きなサンドイッチを食べました。ワイマルの駅でタクシーに乗ろうとして「ゲーテハウスまでお願いします」と呼び掛けると、いきなり助手席のドアを開けて乗せてくれたのには驚きました。「今日はいい天気だねえ」と話しかけると、陽気な運転手は「そのとおり」といって鼻唄を唄い出し、「ワイマルは美しい街だよ」といって曲がりくねった道をゲーテハウスの前まで連れて行ってくれました。ゲーテハウスに入館すると、電話の受話器型の音声装置を渡されます。日本語はないので英語を選んで、館内の部屋ごとに表示された番号を押すと説明が流れて来ます。ワイマルの宰相として活躍したゲーテの公式な応接スペースの他、数々の名作が生まれた書斎、図書室、家族の部屋を順に巡って行き、最後に寝室に至ります。ここがゲーテが「もっと光を!」という有名なことばを残して生涯を終えた部屋です。ゲーテハウスの売店で見覚えのある肖像画とイタリア旅行の時の姿を描いた2枚の絵 なっています。エアフルトからワイマルまでは鉄道で15分の距離ですが、早めにホテルを出たので朝食はエアフルト中央駅前のパン屋さんで大きなサンドイッチを食べました。ワイマルの駅でタクシーに乗ろうとして「ゲーテハウスまでお願いします」と呼び掛けると、いきなり助手席のドアを開けて乗せてくれたのには驚きました。「今日はいい天気だねえ」と話しかけると、陽気な運転手は「そのとおり」といって鼻唄を唄い出し、「ワイマルは美しい街だよ」といって曲がりくねった道をゲーテハウスの前まで連れて行ってくれました。ゲーテハウスに入館すると、電話の受話器型の音声装置を渡されます。日本語はないので英語を選んで、館内の部屋ごとに表示された番号を押すと説明が流れて来ます。ワイマルの宰相として活躍したゲーテの公式な応接スペースの他、数々の名作が生まれた書斎、図書室、家族の部屋を順に巡って行き、最後に寝室に至ります。ここがゲーテが「もっと光を!」という有名なことばを残して生涯を終えた部屋です。ゲーテハウスの売店で見覚えのある肖像画とイタリア旅行の時の姿を描いた2枚の絵 はがきを買いました。ゲーテハウスの前の道を少し行くと市庁舎の前のマルクト広場に出ます。ここの案内所で絵はがきになった街の地図を買って、それを見ながらゲーテとシラー、二人の像があるという国民劇場前を目指して歩きはじめましたが、どこかで道を間違えたらしく、完全に迷ってしまいました。ひとに尋ねながらなんとか二人の像にたどりついて、改めて地図を見ると、かなり先まで歩いてしまったようです。ワイマルではこの後、シラーの住んだ家(シラーハウス)を見て、ワイマル城の美術館を訪ねました。お城は市内を流れる小川に沿った公園に面していて、鴨の群れが憩う自然豊かな所にあります。その公園の中にはゲーテの山荘がある筈ですが、時計は午後1時を過ぎていましたので、無理をせず、今度いつかここへ来る時の楽しみに残しておく はがきを買いました。ゲーテハウスの前の道を少し行くと市庁舎の前のマルクト広場に出ます。ここの案内所で絵はがきになった街の地図を買って、それを見ながらゲーテとシラー、二人の像があるという国民劇場前を目指して歩きはじめましたが、どこかで道を間違えたらしく、完全に迷ってしまいました。ひとに尋ねながらなんとか二人の像にたどりついて、改めて地図を見ると、かなり先まで歩いてしまったようです。ワイマルではこの後、シラーの住んだ家(シラーハウス)を見て、ワイマル城の美術館を訪ねました。お城は市内を流れる小川に沿った公園に面していて、鴨の群れが憩う自然豊かな所にあります。その公園の中にはゲーテの山荘がある筈ですが、時計は午後1時を過ぎていましたので、無理をせず、今度いつかここへ来る時の楽しみに残しておく ことにしました。あらかじめ目を付けておいた、市庁舎前の広場に面した老舗ホテルのテラスでゆっくりと昼食を摂り、ゲーテハウス前まで歩いてタクシーで駅に戻りました。ワイマルの街でもバッハに出会いました。市庁舎前に戻るために歩いていて通りかかったバッハの胸像の傍、反対側の家の壁に「ここに建っていた家にJ.S.Bachが1708年〜1717年まで住み、そこで1710年にFriedemann Bachが、1714年にPhillip Emanuel Bach(ともにバッハの息子で音楽家)が生まれた」と書いてあるのを偶然見つけたこともよい思い出になりました。右の写真がそのプレートです。 ことにしました。あらかじめ目を付けておいた、市庁舎前の広場に面した老舗ホテルのテラスでゆっくりと昼食を摂り、ゲーテハウス前まで歩いてタクシーで駅に戻りました。ワイマルの街でもバッハに出会いました。市庁舎前に戻るために歩いていて通りかかったバッハの胸像の傍、反対側の家の壁に「ここに建っていた家にJ.S.Bachが1708年〜1717年まで住み、そこで1710年にFriedemann Bachが、1714年にPhillip Emanuel Bach(ともにバッハの息子で音楽家)が生まれた」と書いてあるのを偶然見つけたこともよい思い出になりました。右の写真がそのプレートです。ワイマルからライプツィヒへは特急で1時間と15分ほどです。久しぶりに戻ったライプツィヒの街  は音楽祭の最終日を前に旧市庁舎前の特設ステージも取り払われて、少しさみしく感じましたが、聖トーマス教会のあたりは人で賑わっています。明日は夕方6時から聖トーマス教会で行われる音楽祭最後のプログラム、「ミサ曲ロ短調」を聴くことになっており、大変楽しみです。サマータイムでまだ明るい午後7時、聖トーマス教会の傍ら、菩提樹の木陰のバッハ像と向かい合うお店があります。日本風にいうとバッハ亭とでも呼べるような名前の付いたレストランのテラスに座って、この季節が旬の白アスパラガスにハムとジャガイモが添えられたお皿を頼んで、バッハ像に向かって乾杯し、チューリンゲンの旅を振り返りました。 は音楽祭の最終日を前に旧市庁舎前の特設ステージも取り払われて、少しさみしく感じましたが、聖トーマス教会のあたりは人で賑わっています。明日は夕方6時から聖トーマス教会で行われる音楽祭最後のプログラム、「ミサ曲ロ短調」を聴くことになっており、大変楽しみです。サマータイムでまだ明るい午後7時、聖トーマス教会の傍ら、菩提樹の木陰のバッハ像と向かい合うお店があります。日本風にいうとバッハ亭とでも呼べるような名前の付いたレストランのテラスに座って、この季節が旬の白アスパラガスにハムとジャガイモが添えられたお皿を頼んで、バッハ像に向かって乾杯し、チューリンゲンの旅を振り返りました。あとがき バッハ音楽祭の内容については別のコーナー(見たり聴いたり)に書きましたので、ご興味のあるお方はそちらをご覧ください。ここに記した小旅行ではバッハの他に、ルター、ゲーテそしてシラーにも出会いましたが、まだ彼らと親しく語りあうところまではいっていません。場所を変えながら何度か出会っているうちに、もっとしみじみした語らいが出来るようになると思っています。今年のドイツの旅ではその他にも、ドレスデンでH.シュッツに逢い、ハレの街ではヘンデルの姿も見て来ました。それらについても、いずれ稿を改めて綴ってみたいと思います。 平成24年7月17日 稲林紀

|