あちこち歩き:

え〜、あちこち歩き、今回は河内の道明寺へ行ってきました。「道明寺」、あまり聞いたことが無いとおっしゃる方もおられると思いますが、芝居、特に文楽の人形浄瑠璃を愛好する者にとっては大変に意味のある場所です。天神様になった菅原道真公所縁の土地がこちら河内の土師(はじ)の里。文楽・歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」二段目「道明寺」の場面が有名ですが、本行(ほんぎょう)のお能にも「道明寺」という作品があります。その舞台となる道明寺を歩いてみました。 ひと口に「道明寺」と申しますが、お寺としての道明寺と神社の「道明寺天満宮」が、河内の地に並び建っています。道明寺と道明寺天満宮はつい最近まで、と言っても明治の初めまでですが、もともと同じ境内にありました。日本では古来神様と仏様は大変仲が良くて、神社とお寺が同じ場所に在るのは珍しくありません。土師(はじ)氏の氏神「土師神社」(道明寺天満宮の前身)と同じく菩提寺の「土師寺」(道明寺の前身)はともに土師氏の拠点であるこの地に在りました。それが明治の初めに国の神仏分離令で分けられて、お寺の道明寺は天満宮の境内から天満宮西隣の今の場所に移転させられたそうです。  現在の道明寺と道明寺天満宮は上の案内板にあるように間に道を挟んで別々に配置されています。明治の初めまでは道明寺が天満宮と同じ境内の南側(上の図では右側)にありました。従って「道明寺」を訪ねるという場合はお寺の道明寺とお宮の道明寺天満宮の両方にお参りすることになります。このことは少しややこしいですが、はじめにお断りしておきます。 最寄の駅は近鉄南大阪線の「道明寺」駅です。JR「天王寺」駅に隣接する近鉄「阿部野橋」駅から準急で18分。あっという間に着いてしまいました。駅前から続く路地のような「道明寺商店街」を進むと間もなく道明寺天満宮の杜(もり)が見えてきます。  天神社の境内は広く、石段を上がった参道の奥のほうに天満宮の社殿があるようです。この空間が異様に広く感じられるのは、明治初年に道明寺のお寺が移動した跡ではないかと想像しています。  正面の2本の柱の間を入って進んで、天満宮につきものの「筆塚」や「撫で牛」を見ながら、たどり着いた社殿は茅葺屋根の優美な造りです。  型通りにお参りをして、境内を時計回りに歩いていくと社殿の左手に「白太夫社」の小さな社があります。白太夫といえば、菅原伝授手習鑑の三段目「佐田村(賀の祝)」で四郎九郎というそれまでの名前から隠居名の「白太夫」を名乗る三つ子(梅王丸、松王丸、桜丸)の親を思い出しますが、ここ白太夫社の説明には「菅公配流のおりに太宰府までの道案内をしたと伝えられる白太夫の神を祀る」という意味のことが書かれています。どうやら浄瑠璃作者はその名前を借りたようです。お能の「道明寺」ではこの白太夫の神が現われて活躍します。  白太夫社の左脇にはこの近くの古墳から出土した古代の巨石運搬具である「修羅」の復元されたものが収蔵されています。これも説明板によれば、土木事業に長けていた古代の土師氏の姿を伝えるものだそうです。修羅は松葉型の橇(そり)の形をしています。収蔵されている復元修羅には実際に巨石が載っており、これを大勢で引きずったであろう古代の工事の有様が偲ばれます。  天神社の社殿のまわりには他にも摂社が数多く祀られていますが、別格と思われるのは「元宮」と呼ばれる天満宮以前の土師社です。社殿の裏側にはこれも天神様につき物の梅林があり、句碑には「早梅の片はなびらを立つるあり」という句が見られます。梅園のベンチに腰をかけてしばし佇んでから、天満宮を後にしました。  道明寺のお寺は天満宮を一度出て、右に進むと次の角地にあります。山門の奥に見えるお堂は太子堂です。  道明寺の由来を門前の「略縁起」から読み取ってみましょう。

この説明にあるように、尼寺としての歴史を感じさせるおだやかな佇まいの今はこじんまりとしたお寺です。山門の「道明寺」とはっきり読める扁額を確認してから境内に入ると正面に「太子堂」、左手に国宝の十一面観音菩薩像を納めた本堂があります。  太子堂にお参りしてから本堂を拝み、階(きざはし)を上がって堂内を覗いてみましたが、正面の御厨子の扉は閉ざされていてご本尊を拝すことは出来ませんでした。毎月十八日と二十五日の開帳日に拝観が出来るそうです。 ところで、「道明寺」にはお能の中にも出てくる「木げん樹」の霊木がある筈です。もちろん今はその何代目かのものに違いありませんが、境内を見回してもそれらしいものが見えません。漸く目についたのは本堂左手に「菩提樹」と並んで木の札がつけられた「木げん樹」の若木が一本。お寺の庭木を手入れしている人に尋ねると、今まであった樹齢100年程のもくげんじゅは昨年枯れたので伐ってしまったと無残な切り株を見せられてがっかりしました。 確か、大阪府の天然記念物になっている「もくげんじゅ」があると聞いていましたので、この近くにある筈とお寺を出てひと回り探しましたがいっかな見つかりません。あきらめて帰りかけて、天満宮の入口に戻ってから、念のためにと天満宮の石段から南へ50メートルほど歩くと右側に柵があり、中に「古代五重の塔礎石」の標識を見つけ、もしやと右手奥をみるとそれらしい囲いがありました。   写真左奥が「木げん樹」のある西ノ宮 写真右奥が道明寺天満宮の石段です

これぞまさしく古来の「木げん樹」を祀った西の宮の神域です。速足でそばに寄ってみると間違いなく「木げん樹」と刻んだ石の標識に「謡曲『道明寺』と木げん樹」という謡曲史跡保存会の説明板がありました。   右の写真の標識には「天然記念物・道明寺のもくげんじゅ」と書いてあるのが読めます。ちなみに木げん樹は「無患子」「木患子」とも書かれる「むくろじ」の木で、堅い種は数珠や羽根突きのたまに使用されるということです。念願の「木げん樹」に出会えたことで旅の目的が達せられたという満足感とともに出発点の道明寺駅へ戻りました。 …ということで、二時間足らずの道明寺歩きは終るのですが、「木げん樹」を見つけて何が「目的達成」なのか?とのご不審はごもっともです。もう少しお話を続けさせていただきます。 先ずは上の写真左側に立っている「謡曲史跡保存会」の説明板を眺めてみましょう。

つまり、道明寺の「木げん樹」が何故尊いかというと、菅原道真公が書写されたお経の巻物をこの地に埋めたところ、その跡から芽が出て木げん樹の木が生え育ったということ、鎌倉の尊性上人という方が夢のお告げでこの木げん樹の実を108個集めて数珠にして念仏を百万遍称えれば極楽往生が出来ると聞いて、その通りになった、ということです。 手元にある観世流の謡本(檜書店)「道明寺」の解説にも道明寺縁起として、「相州田代寺の尊性といへる僧、信州善光寺に参籠する事一七日、我命終の後必ず西方極楽に往生せしめ給へと一心に祈願せしかば、ある夜の夢に、内陣より如来の告げ給ふと覚えて、木げん樹一百八を貫き、これをもって数を取りて、念仏百万遍を修業せば、決定して極楽に生まれん、その木げん樹は河州土師寺にありと、尊性夢さめて後、遙々尋ね来たりけるに、一人の老翁出でて案内して木げん樹を教ふ、此僧これを得て念珠とし、教の如く修せしかば、臨終正念して往生の本意を遂げたり。かの翁は白大夫(まま)の神の代現にてありしとなり」とあります。お能の方では「白太夫」が「白大夫」になっていることもわかります。 お能の「道明寺」では後シテの白大夫の神が木げん樹の木の実を振り落として、ワキの尊性上人に与えます。これは世阿弥の作と言われていますから室町時代に成立しており、道明寺にまつわる伝説が人々の間に語り継がれていたことがうかがわれます。このお能の中では「木げん樹」が白大夫とともに主役並みに扱われています。その木げん樹の跡を訪ねたかったというのが、今回の目的のひとつだったのです。 このあたりで、お芝居の「道明寺」に話を移しましょう。人形浄瑠璃の「菅原伝授手習鑑」が作られたのはお能より時代が下がって延享三年(1746年)です。こちらはおなじ「道明寺」でもまったく別の内容で創作されています。「仮名手本忠臣蔵」「義経千本桜」と並んで時代物の三大名作といわれる「菅原伝授手習鑑」は五段組織になっていて、各段の構成は次のとおりです。

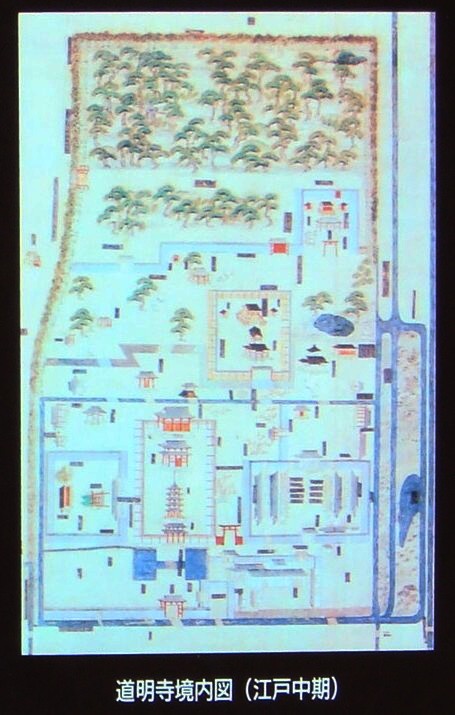

「菅原伝授手習鑑」竹田出雲作・守随憲治校訂(岩波文庫)による 備考の「現在の語り場名」は筆者追記、文楽公演床本による この中で、二段目の後半(切)が「道明寺の段」で、「杖折檻」「東天紅」「丞相名残」の三つの場に分けられます。その中心は切場の「丞相名残」ですが、その前の場から簡単に説明します。 杖折檻(つえせっかん) 菅丞相が失脚して筑紫に配流となるきっかけを作ったのは養女苅屋姫と醍醐天皇の弟君斎世親王(ときよしんのう)の恋でした。丞相の伯母であり苅屋姫の実母でもある覚寿尼は菅丞相に先立って道明寺に身を寄せている苅屋姫を姉の立田前が翌朝筑紫へ出発する菅丞相に会わせようとするのを怒り、二人を杖で折檻します。 東天紅(とうてんこう) 立田前の夫、宿禰太郎は父親の土師兵衛とともに丞相の政敵、藤原時平の依頼を受けて菅丞相を亡き者にするための贋迎いを仕立てるために、夜明けを告げる東天紅を早鳴きさせるための企てを立ち聞きされた立田前を殺して池に沈め、定刻よりも早く鶏を鳴かせます。 丞相名残(しょうじょうなごり) 刻限より早い贋迎いに丞相が連れられていった後、立田前の不在に気付いた覚寿が家捜しをすると庭の池の底から死骸が見つかり、宿禰太郎の仕業と察した覚寿は太郎の油断を見澄まして、刀で一突き、娘の仇をとります。やがて本物の迎えとともにやって来た判官代輝国にびっくりして丞相の安否を気遣う中、贋迎えが戻り、輿に乗せて連れて行った菅丞相が木像に変っていたと言ってきます。菅丞相はまだ屋敷の中に居り、手作りの木像が身代わりになったことが判り、贋迎えとともに戻ってきた土師兵衛も輝国に斬られます。改めて出立する菅丞相に苅屋姫をひと目対面させようと、覚寿は伏籠(ふせご)に隠して丞相の前に連れてきますが、あえて対面せずに旅立つ丞相が姫の泣き声に思わず振り返り、これがこの世の別れとなります。 鳴けばこそ 別れを急げ鶏の音の 聞こえぬ里の暁もがな 以上三つの場からなる「道明寺」は通しで二時間、「丞相名残」だけでも七十分掛かる大作です。 名作「菅原伝授手習鑑」では二段目「道明寺」、三段目「佐田村(賀の祝)」(茶筅酒、喧嘩、桜丸切腹)、四段目「寺子屋」(寺入り、源蔵戻り、首実検、いろは送り)がそれぞれ傑作といわれていますが、中でもこの道明寺が味わいの深さにおいて優っていると言われる(例えば、三宅周太郎「文楽の研究」)のは後に神にまでなる菅丞相の高貴な憂い、抑えた肉親との別れの哀しみを豊かな詞章と絶妙の三味線で描ききっている「丞相名残」の段切れの余韻にあるのではないでしょうか。 伏籠の内を洩れ出づる、姫の思ひは羽抜け鳥、前後左右を囲まれて、父はもとより籠の鳥、 雲居の昔忍ばるゝ、左遷(さすらい)の身の御嘆き。 夜は明けぬれど心の闇路、照らすは法の 御誓ひ、道明らけき寺の名も、道明寺とて今もなほ栄へまします御神の、生けるが如き御姿、 こゝに残れる物語。 尽きぬ思ひに堰き兼ぬる、涙の玉の木げん樹。数珠の数々繰り返し、 嘆きの声にたゞひと目、見返り給ふ御顔(かんばせ)、これぞこの世の別れとは、知らで別るゝ 別れなり  今年9月の国立小劇場、文楽公演は夜の部でこの「道明寺」がかかりました。昨年9月に他界した吉田玉男の一周忌追善と銘打って、故人の当り役であった菅丞相を愛弟子の吉田玉女が遣っています。歌舞伎では先代の片岡仁左衛門がやはり菅丞相で高い評価を受けていました。浄瑠璃の演奏では豊竹山城少掾の義太夫、四世鶴澤清六の三味線が語り草になっております。いずれもこの段の高い精神性を汲んだ立派な表現であり、それをならしめているのは演者達の菅丞相に対する深い畏敬の念であるようです。(右の写真は国立劇場のプログラム表紙から転載しました) 今年9月の国立小劇場、文楽公演は夜の部でこの「道明寺」がかかりました。昨年9月に他界した吉田玉男の一周忌追善と銘打って、故人の当り役であった菅丞相を愛弟子の吉田玉女が遣っています。歌舞伎では先代の片岡仁左衛門がやはり菅丞相で高い評価を受けていました。浄瑠璃の演奏では豊竹山城少掾の義太夫、四世鶴澤清六の三味線が語り草になっております。いずれもこの段の高い精神性を汲んだ立派な表現であり、それをならしめているのは演者達の菅丞相に対する深い畏敬の念であるようです。(右の写真は国立劇場のプログラム表紙から転載しました)「畏敬の念」と申しましたが、なかなか言葉で伝えられるものではないように思います。浄瑠璃の名作を支えているのはその背景にある景色、昔から受け継がれているさまざまな逸話が織り成す心象、それらの渾然一体になったものがあるようです。 学生時代の昭和41年11月に国立劇場が開場したとき、最初の歌舞伎公演が「菅原伝授手習鑑」で、中村勘三郎の菅丞相、中村鴈治郎の覚寿、坂東三津五郎の宿禰太郎、片岡仁左衛門の判官代輝国という配役で「道明寺」を観たのが最初でした。それぞれ先代(三津五郎は先々代)で、すべて故人となっているのは今昔の感があります。その後、山城少掾、清六による義太夫の音源を入手して、聴くようになり、文楽の公演も何度か観ているうちに、道明寺を訪ねたいと思うようになり、近くの柏原市に住んでいる知人の家に泊めてもらったときに、自転車で案内してもらいました。そのときには付近の応神天皇稜なども回った覚えがあります。今回は十年ほどの間を置いての再訪でしたが、この十年の間に道明寺に対する思いがさらに強くなっていました。尋ね歩いた「木げん樹」への関心は今回のものです。「涙の玉の木げん樹。数珠の数々繰り返し」とある、段切れのひと節の背景にお能にも描かれた故事が横たわっているのを知ることで、浄瑠璃の味わいが一層深まるように思います。 「丞相名残」の情趣を胸に菅丞相の面影を尋ねた秋の日の散歩でした。 あとがき:  今回道明寺の本堂前で案内板に描かれた江戸中期の「道明寺境内図」を写真に撮って来ました。家に帰ってからこの図をじっくり眺めていると道明寺の変遷が見えてくるようです。 今回道明寺の本堂前で案内板に描かれた江戸中期の「道明寺境内図」を写真に撮って来ました。家に帰ってからこの図をじっくり眺めていると道明寺の変遷が見えてくるようです。図の下の方、つまり境内の南側に五重の塔を持った伽藍が描かれており、その上、お寺の北側に天満宮とその後ろの梅林があります。お寺の西側(図では左)の囲いが「木げん樹」の残っている西の宮のようです。東側(右)には芝居で立田前が沈められたと思われる池があります。 道明寺の伽藍は戦国時代に焼失し、その後再建されたとのことですが、五重の塔は再建されず礎石だけが保存されています。それが今回「木げん樹」発見の手がかりとなりました。江戸時代の正徳六年(1716年)に水害があり、その後坊舎などお寺の建物が丘の上の天満宮境内に移され、明治の神仏分離により西側の現在地に道明寺のお寺が移転したということで、天満宮とお寺の位置関係が納得できました。 秋にしては強すぎる日差しの中、汗を拭きながら、「木げん樹」を探し歩いたことも、私にとって道明寺とのご縁を忘れがたいものにしてくれたようです。 注:「木げん樹」の「げん」の字がネットでは表記できないのが残念です。「げん」は木偏に「患」の旁(つくり)です。 平成19年9月25日 稲林記

|