あちこち歩き:

え〜、行きたいところは山ほどありますが、どうしてもというと、私の場合は芝居がらみが多くなります。今回は関西出張の足を延ばして紀州の道成寺へお参りしてきました。

道成寺といえば歌舞伎で踊られる長唄の「京鹿子娘道成寺」を思い浮かべる人が大多数だと思いますが、もとになったお能の「道成寺」をご覧になった方は「乱拍子」と呼ばれる舞をご存じでしょう。 道成寺といえば歌舞伎で踊られる長唄の「京鹿子娘道成寺」を思い浮かべる人が大多数だと思いますが、もとになったお能の「道成寺」をご覧になった方は「乱拍子」と呼ばれる舞をご存じでしょう。「花の外(ほか)には松ばかり、花の外には松ばかり、暮れ初(そ)めて鐘や響くらん」 という謡のあと、僧・安珍に恋慕し、思いのあまり蛇体となって、隠れた鐘もろとも安珍を焼き殺してしまったという清姫の化身、白拍子花子が再興された鐘の供養の日に道成寺の石段を思い入れいっぱいに上っていく場面が「乱拍子」なのだそうです。 テレビで見た観世流の「道成寺」では囃子方の小鼓の音と裂帛の掛け声に対決するような気合いでシテの八世観世銕之亟 が乱拍子を踏む、精神性の高い、気力を集中した舞が二十分以上続きました。その石段を見たかったというのが今回の旅の目的でした。左の写真がその道成寺の石段です。 陽炎やその石段の六十二 と読める句碑が石段に向って左側の上り口にありました。 六十二段という石段の数はそれほど多いものではなく、勾配も比較的ゆるやかな登り易い階段ですが、そこをひと足ひと足踏みしめて行く……。そう思ってみると、この石段は大変趣があり、両側の段かずらのような土盛りの石垣が良い風情を添えていました。石段の上に見えるのは道成寺の山門「仁王門」です。  近づいてみると「天音山道成寺」の額が掲げられた仁王門の前に「文武天皇勅願所」という碑が立っています。文武天皇は万葉集でお馴染みの女帝、持統天皇の孫で、持統天皇から生前に譲位された軽皇子です。その在位は西暦697年から706年ですから、このお寺は1300年の歴史を持つ大変な古刹です。文武天皇がどのようないきさつでお寺を建立したのか、ここにひとつの物語があることを後ほどお寺で伺ってきました。 近づいてみると「天音山道成寺」の額が掲げられた仁王門の前に「文武天皇勅願所」という碑が立っています。文武天皇は万葉集でお馴染みの女帝、持統天皇の孫で、持統天皇から生前に譲位された軽皇子です。その在位は西暦697年から706年ですから、このお寺は1300年の歴史を持つ大変な古刹です。文武天皇がどのようないきさつでお寺を建立したのか、ここにひとつの物語があることを後ほどお寺で伺ってきました。お能の「道成寺」では上に説明した「乱拍子」の後半、「急の舞」にかかる前に 「道成の卿承り 始めて伽藍橘の 道成興行の寺なればとて 道成寺とは名付けたり」 という詞で道成寺の名の由来が語られています。ところでこの道成卿ですが、紀州の紀氏かあるいは上の謡に出てくる橘氏と考えるのが自然でしょう。道成寺の刊行物では紀伊の国の国司であった紀道成卿と記されています。文武天皇を推戴した藤原不比等の同僚であった紀麻呂の諱(いみな)が道成であったということですから、間違いはないようです。「始めて伽藍橘の…」の橘(たちばな)は語呂として、とてもよい響きです。その道成の卿はこのお寺を作るための木材を切り出す筏の指揮をしていて命を落とされたとのこと。道成寺の名には鎮魂の意味もこめられているのでしょうか。  とまあ、門前に佇んであれこれ思いをめぐらせていては捗(はか)がいきませんので、そろそろ門をくぐることにしましょう。仁王門をくぐった正面にはゆったりとした屋根の曲線が美しい本堂がありました。本堂に向って左手奥が絵解き説法で知られる宝仏館と縁起堂、右手三重塔の手前が鐘巻の跡と安珍塚、本堂の裏手には念仏堂が配置されています。 とまあ、門前に佇んであれこれ思いをめぐらせていては捗(はか)がいきませんので、そろそろ門をくぐることにしましょう。仁王門をくぐった正面にはゆったりとした屋根の曲線が美しい本堂がありました。本堂に向って左手奥が絵解き説法で知られる宝仏館と縁起堂、右手三重塔の手前が鐘巻の跡と安珍塚、本堂の裏手には念仏堂が配置されています。ここで時計を見るとまだ10時過ぎ、境内は人影もまばら、お掃除の人の数のほうが参拝客より多いという状態です。有名な道成寺にしてはひっそりとし過ぎているのです。ここへ来るための最寄り駅は紀州鉄道の「道成寺」駅なんですが、御坊で乗り換えたワンマンカーの紀伊田辺行きから下車したのは私ひとりという心細い有り様で、駅前のお土産屋も店を閉じていました。「今日は道成寺はお休みです…」とでも書いてないか?と心配をしたほどです。念願の石段は見たし、あと気になるのは「鐘」ばかりという気持で境内を見渡すと先ず「鐘巻の跡」が目にとまりました。これがあの安珍が隠れた鐘を清姫の大蛇がぐるぐる巻きにして焼き殺してしまったところです。鐘巻と並んで「安珍塚」とあるのは鐘もろとも安珍の遺骸を葬った場所です。   鐘巻の跡(碑のある後ろの窪み) 安珍塚(三重塔前の柵) 「鐘巻」という名前はここ道成寺のある場所の地名になっているのですから、安珍・清姫の道成寺事件(?)がいかに衝撃的であったことか、長い長い言い伝えを訪ねることといたしましょう。

ところで、道成寺では後に行われた「鐘供養」にまつわる第二の道成寺事件?が起りました。こちらが能や歌舞伎の「道成寺」につながります。   再興鐘楼の跡 鐘巻の跡から透かして見える再興鐘楼跡

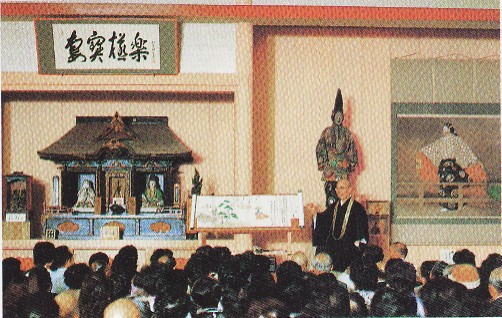

安珍・清姫の事件で焼け落ちた鐘を安珍の亡骸とともに葬ったあと、四百年の間道成寺には鐘がありませんでした。長い間無かった鐘楼を再興した鐘供養の場で第二の事件が起こり、清姫の怨霊と伝えられる祟りによって鐘は落ちてしまいました。  再興鐘楼の跡に掲げられた説明板には次のように綴られています。 安珍清姫のことありて後四百年を経た正平十四年春、源満寿丸寄進の梵鐘めでたく成就、その鐘供養に際して清姫の怨霊が白拍子と現じて舞を奉納するとて法会を妨害せりと云う。能楽道成寺をはじめ諸々の道成寺芸術はこれを扱うなり。その鐘は今京都妙満寺にあり。 ということです。 本堂の裏手にある念仏堂にお参りし、境内全体の姿を眺めてから、宝仏殿を拝観することにしました。拝観者を対象とした「絵解き説法」が聴きたいと思って、受付でその旨を告げますと、さすがにひとりでは聴かせてもらえない様子。他の拝観者が来るまで待ちましょうということで、中に入りました。ご本尊の千手観世音菩薩を始め国宝、重要文化財が約二十体が並ぶ宝仏殿はまことに壮観です。天井の高い宝仏殿の中にひとりで居るというのは贅沢なことですが、まわり中を尊い仏様に囲まれると、なんだか背中が寒いような気持がしました。二十分ほどたったころ、女性五人のグループがやってきて、縁起堂での絵解き説法が始まりました。  「絵解き説法」というのは、現在やっているお寺はほとんど無いそうで、ここ道成寺において、綿々と続けられているのは大変貴重なものであるという説明からお説法が始まりました。道成寺縁起絵巻の写本を広げて、安珍と清姫の物語を中心に、道成寺の建立にまつわる髪長姫(文武天皇夫人宮子姫)のお話、「道成寺もの」の芸能につながる鐘供養伝説がわかり易く説明されました。お話の一節ごとに巻物を巻いてゆく絵巻物の使い方もよく判りました。左の写真は「道成寺拝観券」の裏に印刷されている絵解き説法の様子です。(場内は撮影禁止になっています) 「絵解き説法」というのは、現在やっているお寺はほとんど無いそうで、ここ道成寺において、綿々と続けられているのは大変貴重なものであるという説明からお説法が始まりました。道成寺縁起絵巻の写本を広げて、安珍と清姫の物語を中心に、道成寺の建立にまつわる髪長姫(文武天皇夫人宮子姫)のお話、「道成寺もの」の芸能につながる鐘供養伝説がわかり易く説明されました。お話の一節ごとに巻物を巻いてゆく絵巻物の使い方もよく判りました。左の写真は「道成寺拝観券」の裏に印刷されている絵解き説法の様子です。(場内は撮影禁止になっています)ここで伺ったことを要約すると、道成寺にまつわる伝説は次の三つです。 (その1)髪長姫伝説 観音様の御利生で美しい黒髪を授かった髪長姫が藤原不比等の養女となり、宮子姫という名前をいただき、文武天皇の夫人に選ばれました。宮子姫の願いを聞き入れた文武天皇の勅願により姫の故郷にこの道成寺が建てられました。大宝元年(701年)のことです。 (その2)安珍・清姫伝説 延長六年(928年)に奥州白河から熊野詣でに来た安珍という僧が今の和歌山県田辺市、真砂(まなご)の庄司清次の屋敷に一夜の宿を乞いました。ここの娘の清姫が安珍に激しく恋慕して気持を打ち明けましたので、安珍は当惑して身を隠します。清姫に追いかけられた安珍は、最後に道成寺の鐘撞堂で焼き殺されてしまいました。清姫も近くの入江に身を投げました。それ以来、道成寺は釣鐘の無い寺になりました。 (その3)鐘供養伝説 安珍・清姫のことがあって以来、鐘がなくなった道成寺で、四百年後の正平十四年(1359年)に源満寿丸の寄進による鐘楼の再建が行われ、盛大に鐘供養をするところへ白拍子姿の清姫の怨霊が出て法会を妨害したということです。 芸能の世界には「道成寺もの」といわれる数多くの作品があり、今も新しいものが作られています、多くは「安珍・清姫伝説」と「鐘供養伝説」を題材にしています。前者の代表が地唄の「古道成寺」、義太夫・新内の「日高川」、長唄の「紀州道成寺」であり、沖縄の組踊「執心鐘入(しゅうしんかねいり)」もこのグループに属します。一方、後者の代表が能の「道成寺」、長唄の「京鹿子娘道成寺」、地唄・筝曲の「新道成寺」、「鐘が岬」などです。 私もこれらすべてを鑑賞したわけではありませんが、前のグループでは新内の「日高川」で安珍を追って日高川の渡し場にやってきた清姫が船頭に断られて嘆き哀しみ、怒りのあまり蛇体となって川を泳ぎ渡る場面が印象的です。文楽の「日高川入相花王(ひだかがわいりあいざくら)」も同様の趣向です。また、後のグループでは始めに記したお能の「道成寺」の乱拍子舞が圧巻だと思います。地唄の「鐘が岬」にもしっとりとした趣を感じます。 それじゃあ、いちばん有名な「京鹿子娘道成寺」はどうなのか?それをお話してみます。まずは長唄の詞章を見てみましょう。演奏の形態や時間により多少の違いがありますが、手元にある芳村伊十郎のCD(コロンビア邦楽特選 演奏時間30分49秒)では次のようになっています。

能の「道成寺」と比較してみますと、上に緑色で示した「花の外には松ばかり…」の行から最後の「思へば思へば(能では「思へばこの鐘」)……」の間の詞章はおよそ次のようなものです。

能ではここで「鐘入り」となり、前ジテの場が終って、間狂言を挟んで後ジテの蛇体が現われますが、ワキの道成寺住僧とその従僧(ワキツレ)達に「祈り祈られ」て、日高川の水底に沈んでいきます。

歌舞伎の「娘道成寺」では、幕開けとともに花道を使った義太夫の地による「道行き」があり、本舞台では上に詞章を掲げた長唄の地でたっぷりと踊られます。鐘入りの後は、本性を現した清姫の霊を見せて幕となりますが、そこへ何故か?豪傑が登場して、霊を鎮める「押し戻し」という荒事の場が付くこともあります。 上の二つの囲みの中の歌舞伎と能の詞章を比べてみると、改めて両者の芸能としての性格が違うことに気付かされます。ひと言で言うと能は「寡黙」、歌舞伎は「饒舌」……?と言えるかも知れません。どちらも詞章を読んだだけでは何がどうなったのか?物語がまるでわからないのですが、ここの場面は、女人禁制の「鐘供養」に白拍子花子が現われて、自分の舞を披露することと引き換えに供養を拝みたいという願いが叶って、舞を始めるところから遂に思いを果たして鐘に取り付くところまでです。 お能のほうは、「急の舞」から後、「山寺乃や」からは漢詩の趣きを感じさせる叙情的な文章ですが、詞からはシテの心の動きはわかりません。それを補って余りあるのが、時間をかけて演じられる乱拍子とそれに続く急の舞、ここでシテの鐘に向う気持は極限にまで高まっています。「入相の鐘に花ぞちりける」で「花ぞちりける」を三度繰り返すところが印象的です。あとは一気に鐘に跳び込んでいきます。 それに対して歌舞伎はどうでしょう?「鐘に恨みは数々ござる」から続く「鐘づくし」は仏教の無常観を唄いこんだもので、なるほどと思って聴いていると「聞いて驚く人もなし」とかわされてしまいます。それに続く「われも五障の雲晴れて、真如の月を眺めあかさん」というところまでは能の出だしにある「作りし罪も消えぬべし、作りし罪も消えぬべし」と相通ずるものがありますが、二上りに調子が変わって「言わず語らぬわが心」からは世話にくだけて、町娘の可愛らしい悋気の心持からテンポのよい鞠唄になって長唄らしい曲の展開に入ります。俗に「梅さん」と呼ばれる三下りの後は踊りの眼目である「恋の手習い」のくどきになり、「山づくし」から「早乙女早乙女田植唄」で鐘入りとなります。この間、踊りの姿も最初の烏帽子姿から、引き抜きで町娘、「梅さん」で三階笠、「恋の手習い」の手拭い、山づくしでは鞨鼓(かっこ)、「皐月五月雨」で振り鼓へ変り、衣裳も引き抜き、ぶっ返りで何度も目先を変えて観客を楽しませてくれます。オムニバス的に組み合わされたひとつひとつの踊りの間には何の脈絡も無く、お客は長唄の官能的な曲の流れの中で、役者の姿容(すがたかたち)を堪能することになります。  それでは歌舞伎はもとの(つまりお能の)「道成寺」からかけ離れたものかというとそうでもないというのが、なかなか興味深いところのようです。もとの道成寺の世界を借りて行われる「趣向」としてお客は歌舞伎の唄(長唄)と踊りを味わうのですが、白拍子花子を踊る役者は「初めから終いまで、鐘に心を置くことを忘れなかったら、先ず性根だけは掴めたといえるでしょう」と、踊りの神様といわれた七代目坂東三津五郎が「舞踊藝話」(演劇出版社)の中で述べているように、「鐘、鐘、鐘…」の心で、しかもまわりに気取られぬよう、表面はおっとり、優雅に踊り続けるというのが、なかなか大変なようです。このあたりは役者、舞踊家、演劇研究者による数々の著作で芸談が語られています。 それでは歌舞伎はもとの(つまりお能の)「道成寺」からかけ離れたものかというとそうでもないというのが、なかなか興味深いところのようです。もとの道成寺の世界を借りて行われる「趣向」としてお客は歌舞伎の唄(長唄)と踊りを味わうのですが、白拍子花子を踊る役者は「初めから終いまで、鐘に心を置くことを忘れなかったら、先ず性根だけは掴めたといえるでしょう」と、踊りの神様といわれた七代目坂東三津五郎が「舞踊藝話」(演劇出版社)の中で述べているように、「鐘、鐘、鐘…」の心で、しかもまわりに気取られぬよう、表面はおっとり、優雅に踊り続けるというのが、なかなか大変なようです。このあたりは役者、舞踊家、演劇研究者による数々の著作で芸談が語られています。つまりは、能の舞も歌舞伎の踊りも、シテの白拍子が何とか鐘に近づこうとして、あくまで本心を悟られぬように振舞って、機会を伺っている。その約束事の中に芸能としての興趣が込められているということでしょうか。これからもそのあたりを楽しみに鑑賞を続けたいと思います。 人影のまばらな道成寺の境内、木陰に佇んで、こんなことをぼんやりと考えていました。今の道成寺には鐘も鐘楼もありませんが、鐘巻の跡、再興鐘楼の跡を確かめて、「絵解き説法」を伺ったあと、何か自然に湧いてくる幻想のようなものにしばし身を任せる時間というものもなかなか良いものでした。 最後に「鐘」のことをお話します。初代の鐘が安珍とともに埋葬されてしまったことは始めの方に書きましたが、鐘供養で怨霊騒ぎにより落ちてしまった二代目の鐘はしばらく山林に放置されていたそうです。その後も、さまざまな災禍が起るので、村人が鐘の祟りと考えて竹やぶの中に埋めておいたのを、二百年後の戦国時代に豊臣秀吉の紀州攻めにこのあたりを通り合わせた家来の仙石権兵衛がこれを掘り出してあちこち担ぎまわった挙句に京都の妙満寺へ奉納しました。再興鐘楼跡にその鐘は今京都妙満寺にあり、と書いてあったのはそういう訳です。この鐘は数年前に道成寺に里帰りして拝観に供されたあと、現在も妙満寺に保存されています。  「鐘の無い寺」として知れわたっている道成寺ですが、絵解き説法の行われる縁起堂に二つの「鐘」が置かれています。お能と歌舞伎の舞台で使われる鐘の実物で、それぞれ実際に使用された後、寄贈されたものです。能の鐘は紺色の布で覆われた竹篭の作りで、下に鉛の錘が入っているそうです。「道成寺」の能では、はじめに狂言方の後見4人がこの鐘を舞台へ運んで天井の滑車で吊り上げます。歌舞伎の鐘は紙を張った張りぼてですが、幕切れに蛇体となった白拍子が下ろされた鐘に上って見得を切ることが出来るように木組みで作られた大変頑丈なものです。これら二つの鐘を間近に見ることが出来たのも道成寺参詣の思わぬ余得です。 「鐘の無い寺」として知れわたっている道成寺ですが、絵解き説法の行われる縁起堂に二つの「鐘」が置かれています。お能と歌舞伎の舞台で使われる鐘の実物で、それぞれ実際に使用された後、寄贈されたものです。能の鐘は紺色の布で覆われた竹篭の作りで、下に鉛の錘が入っているそうです。「道成寺」の能では、はじめに狂言方の後見4人がこの鐘を舞台へ運んで天井の滑車で吊り上げます。歌舞伎の鐘は紙を張った張りぼてですが、幕切れに蛇体となった白拍子が下ろされた鐘に上って見得を切ることが出来るように木組みで作られた大変頑丈なものです。これら二つの鐘を間近に見ることが出来たのも道成寺参詣の思わぬ余得です。もうひとつ、道成寺の「鐘」がありました! 門前のお店で売られている「鐘巻釣鐘せんべい」です。これでお茶にして、道成寺参詣の余韻をかみしめることにしましょうか。 あとがき:  お昼を回ったころ、道成寺を後にしました。石段の下には4〜5軒のお土産屋さんと食堂があります。お客がひとり降りてくるのを下からお店の人たちがじっと見ています。ここを無傷で通り抜けるのはむずかしそうです。思わずためらう足元は「乱拍子」になっていたかもしれません。ふと目が合ったお店の人から「釣鐘せんべい」の試食をすすめられ、素直におみやげにしました。門前の食堂は「雲水」と「安珍」の二軒です。最初に声を掛けられたお店に入り二階の席で、お奨めの松花堂弁当をいただきながら、ふと窓の外を眺めると、初夏を感じさせる光の中で、巣作りを始めたらしいツバメが飛び交っています。今年初めて見るツバメでした。 お昼を回ったころ、道成寺を後にしました。石段の下には4〜5軒のお土産屋さんと食堂があります。お客がひとり降りてくるのを下からお店の人たちがじっと見ています。ここを無傷で通り抜けるのはむずかしそうです。思わずためらう足元は「乱拍子」になっていたかもしれません。ふと目が合ったお店の人から「釣鐘せんべい」の試食をすすめられ、素直におみやげにしました。門前の食堂は「雲水」と「安珍」の二軒です。最初に声を掛けられたお店に入り二階の席で、お奨めの松花堂弁当をいただきながら、ふと窓の外を眺めると、初夏を感じさせる光の中で、巣作りを始めたらしいツバメが飛び交っています。今年初めて見るツバメでした。今回の旅では先を急がず、ひとりでぼんやりする時間を持てたことが大きな収穫であったようです。これも歳のせいでしょうか?こうして自分なりの旅のスタイルが出来ていくように思います。 平成19年6月21日 稲林記

|